"يمامةٌ على شبّاك المعرّي" أومأت إلى "حنان" "الشاعرة" المتدفّقة لغةً وأحاسيس، أحضرت "حنان"

كتب باسم عباس

“يمامةٌ على شبّاك المعرّي” أومأت إلى “حنان” “الشاعرة” المتدفّقة لغةً وأحاسيس، أحضرت “حنان”

“ماء أعمى” في “كأس مشتهى”، جلست على “شرفة هلاميّة للرقص” هي التي تتقن فنّ “رقص الفراش”، أصيبت بحيرةٍ شديدة، فهل تعلن “فطام” العشق أمام “سعاة النار” في “صباح طارئ”؟ أم تعطي “فرصة أخيرة لاشتعال الرماد” “على حبّه… مسكينًا”؟ أم تطلق “حديث المرايا” “خارجًا عن النص”؟ ألمحها تعلن “نبوّة امرأة” أمام حشد من “الأصدقاء” كاشفةً “ما شبّه لهم”، لكن يخرج منهم

“ملك” “آيل العبور” من “غربة” موجعة إلى “ضفّة التأويل” حيث ترسم “بورتريه لشاعر حديث”

وتلجأ إلى “مونولوج مكرّر ” و”جرافيتي” لتعبّر عن “رجل الأراجيح” الذي انتابه “رفيف خارج السور”، ولمّا شاهد “بيروت” شعر بزلزال في روحه، “ولم يك بردًا”، أطلقت عيناه شررًا لكأنه يريد الإفصاح عن “ما أفتى به التفاح”، إلا أن “حنان”، برهافة حسّها، قلبت المشهد رأسًا على عقب، أومأت إلى اليمامة، وجلست على “شرفة لمدائن الملح” لتكون “آخر من بكى على ركبة الوطن”.

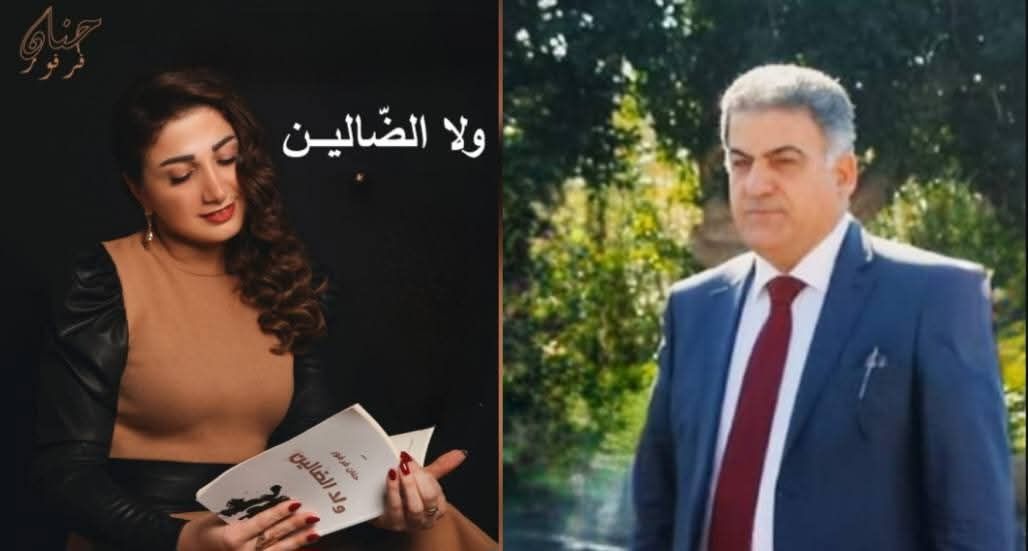

أشير إلى أن هذا الاستهلال منسوجٌ، أساسًا، من عناوين قصائد ديوان “ولا الضالين” للشاعرة حنان فرفور، الصادر عن دار موزاييك للدراسات والنشر، (طبعة أولى، 2022) وندخل إلى عالم الديوان لنرى أن الشاعرة تبرع في تنويع الأساليب، وهذا ما يعطي قصائدها مزيدًا من الحيويّة والانسيابيّة، ويعزّز، لدى المتلقّي، عنصر التشويق والقراءة بشغف.

“حنان” تكتب كأنّها توشوش نهرًا، وهي دائمًا شديدة الحرص على أن لا يتجلّى المعنى إلا عبر صورةٍ شعرية فيها شيء من الابتكار:

“أقول لسيّدةٍ في الضواحي توشوش قبل الشروق أصابعها” (ص.7) “وقد كان من أبرز من بحث في الخيال وأثره في اختراع الصور في عهد الرومانتكيين “وردزورث” الذي لم يعن بالبحث في الخيال من حيث هو بقدر ما عني بأثره في الصورة الفنيّة الشعرية”.

وقلّ أن تمرّ عبارةٌ ليس فيها من المحسّنات البديعيّة أو البيانية، ويأتي حشد الاستعارات لافتًا وآسرًا: ونافذة لا تلوّح للريح، كي لا يغار الدخان، ستمضي” (ص.9).

بحسّها الإنسانيّ العميق تقدّم “حنان” صورةً عن الحزن والقلق لدى الأطفال: “وطفل يبيع الدموع عتابًا سخيًّا بوجه الوطن” (ص.9). هنا نرى امتزاج الفكرة بالشعور تحت مظلّة الخيال الذي لا يفارق النصوص، وهذا أمر جيّد. وقد رأينا مدام دي ستال، وهي أول داعية للرومانتيكية في فرنسا، تردّد صدى الآراء التي مثّلت تيّارًا عامًا لدى الرومانتكيين بقولها:” في داخل كل امري مشاعر ذاتية فطرية لا اكتفاء لها بالأشياء الخارجية، وخيال الرسامين والشعراء هو الذي يكسب هذه المشاعر صورة وحياة”. وقد كان للاعتداد بالخيال على هذا النحو أثر في السموّ بمكانة الشعر الغنائيّ، على حسب ما يقول “هردر”: “الشعر الغنائي هو أتمّ تعبير عن الانفعال أو عن التصوّر في أعلى درجات إيقاعه اللغويّ”.

وفي مناخ الغربة والشرود والدخان والغياب والبكاء، ومع سيلٍ من الأسئلة التي تتمّ عن سعي الشاعرة الدائم لبثّ ضوءٍ في آخر النفق، لا ترى سوى الفراغ يقضّ مضجع الانسان في هذا الوطن، من دون أن يكون ثمّة بارقة أمل بتبدّل المشهد: “وكيف سيملاً الخاوي فراغًا”؟ (ص.13)

وحين يسيطر الصمت، ويسود الليل، ولا يحضر سوى الغياب، ويزداد الشعور بالمنفى واليتم، تصرخ:

فلي ألف أمَّ تطحن الليل كي أرى

ولا والدًا في ليل يُتمي يُبعثُ (ص.17)

الإيحاء هنا، ممتزجًا بالبعد النفسي، يبدو في أعلى مراتبه، “والرمزيّون ينتقلون أحيانًا في قصائدهم من فكرة إلى فكرة على أساس الاحساس والشعور النفسي، وإنما يقصدون بهذا النوع من الانتقال، إثارة عنصر المفاجأة، رغبةً في تقوية جانب الإيحاء”، “وبهذا تستطيع اللغة أن تدلّ على أعمق المشاعر في خبايا النفس”.

ويبدو عتب الشاعرة شديدًا وقاسيًا على الأجيال التي لم تعرف كيف تحافظ على الوطن، بل عملت عكس ذلك، اذ راحت تمعن فيه طعنًا وتمزيقًا، لذا كان من الطبيعي حضور الوحدة، الأشلاء، الطعنة، الوجع، الموت والأشواك!

“لم تبق لي أيها المثقوب خاصرةٌ

فافتح وريدك حتى تورق الأشلاءْ (ص.20)

لست ابن مريم، هذا النخل يا وطني

لم يُرْده الموت لولا طعنة الآباءْ (ص.20)

وحين تصير نعوش بني الوطن تباع سرًّا، يغدو من البديهي أن ينخر الحزن والخيبة وجدان الشاعرة، ولذا نراها تطلق السؤال المرّ :

“بلا ثمن يوزعنا المرابي

فهل ترضى بنا الأكفان مهرا؟ (ص.24)

ومع الشعور شبه الدائم باليتم والخسارات وحرائق الدمع وكثرة الجنازات، تبقى لدى الشاعرة مساحات للعناق والضوء:

“لم يتركوا شجرًا يعانق يتمنا فارسم حقولا للعناقات” (ص. 27)

“ويدٌ تزقّم نجمة لتضيء قنديل اليتامى بالحكايات” (ص.27)

“رقم البريد دماء ملهوفٍ يفكّ الحرف من عنق المسافات” (ص.28)

واضح عند حنان أن التعبير والتفكير والشعور في حالةٍ من التكامل، وهذا يذكرنا ب “هردر”

“المفكّر الجريء الاصيل الذي أحدث ثورةً في دراسة الأدب واللغة، وكان يؤمن أن التطور الذي يصيب حياة الإنسان الطبيعية، يصيب أيضًا حياته الفكرية والروحية، ولذلك ألحّ كثيرًا على معاني الولادة والنموّ والفناء والنموّ ثانيةً في كل شيء، وقد عاب على الشعراء أنهم لا يتغنّون بلغة الإنسان الطبيعية، وإنّما يفتشون عن تعبيرات ميتة متحجّرة ناسين أن التعبير والتفكير في الشعر لا بدّ من أن يتعانقا كحبييين”.

“حنان فرفور” لا تركن للتقليد، ولا تعترف بالنصوص الجاهزة الرتيبة، بل تحلم دائمًا بالخروج على المألوف والأعراف معتبرة إيّاها مقتلًا للتجديد والإبداع في شتى المجالات، وهذا ما يفسّر حضورًا قويًّا لمفردات: الغرام- الرقص- اللحن- العاشقون- تعانق- عين المحب- أهواك- أحبّك.

“إني أحبَك خارجًا عن نصّهم

معنىً بدائيًّا بنا يتمرّد (ص.32)

“حنان” هنا تلقائيّة عفويّة، لا تفتعل ولا تلهث وراء المعنى، بل إن المعاني تأتي على طبق من ذهب اللغة والمشاعر ، وهذا ما يسهم في ولادة الصور جميلة، وقد حذر “أندريه بريتون” من التكلّف في صياغة الصور، ما يضرّ بالأصالة، ويقضي على اللاشعورية للصور . وإذ يمتدّ الحريق مسبّبا مزيدًا من البكاء والشعور بالوحدة والغربة، مع ازدياد أعداد الضحايا وطغيان قاموس الرحيل، يتراءى نعش النهار أمام عيني الشاعرة:

“ورسمًا بغير يدين سيطوى

كظلِّ وحيدٍ بحضن الزوايا” (ص.35)

“وإني ابنة العين كيف ترشّ

إذًا فوق نعش النهار بكاي؟ (ص.36)

لمحب في “ولا الضالّين” مساحاتٌ جميلة، شفّافة، فحين تعبّر “حنان” عن مشاعرها نجد لديها الكثير الكثير من اللهفة والضوء والشوق، وتتوق إلى التعبير بكلّ صراحتها وقوّتها واندفاعها، إذ إن الحبّ الصادق هو الذي يأتي دون تلميح:

“لكنني امرأةٌ من فرط لهفتها

تراقص الضوء في خصر المفاتيح” (ص.39)

“إن المجاز بهذا النص أتعبني

فأصدق الحب يأتي دون تلميح” (ص. 41)

ما طبيعة هذه الشاعرة التي تشمّ الخطى؟ وكيف استطاعت أن ترى إلى عنق الحبيب على أنه كجذع المساء يذوب بضوئها؟:

“وكنت أشمّ خطاك، فكيف

ألوم الطريق الذي أدمنا”؟! (ص. 43)

“وعنق كجذع المساء يذوب

بضوئي فتغدو الأنا إننا” (ص. 44)

هنا يحضرني موقف “كوليردج” الذي أدرك أن أصالة الشاعر في خياله على نحو ما أدرك “شلنج”

حين شرح العلاقة بين الفنّ والطبيعة، يقول “كوليردج”: “وسرّ العبقرية في الفنون إنما يظهر في إحلال هذه الصورة محلها، مجتمعةً مقيّدة بحدود الفكر الإنساني، كي يستطاع استنتاج الأفكار العقلية من الصور التي تمتّ إليها بصلة، أو إضافة هذه الأفكار إليها، وبذا تصير الصور الخارجية أفكارًا ذاتية، وتصير الأفكار الداخلية صورًا خارجية، فتصبح الطبيعة فكرة والفكرة طبيعة”.

وعند “حنان” تتحول الداليات إلى فكرة، وهنا اللقطة الشعرية الموفّقة حيث تجعل للّيل عراوي، وتطلب فتحها لتعلّمه كيف يتعامل مع تلك الفكرة:

فافتح عراوي ليلنا لنثقّفه” (ص. 47) “والداليات على قميصي فكرةٌ

والشاعرة، بحسّها الاجتماعي، ونبضها الإنسانيّ، تعطي الآخر بلا حساب، تضحّي، تبادر، وتبقى دائمًا في حالة انتظار الحصاد:

“وسلالتي الجوعى تئنّ، فبيننا

ألف انتظار يشتهي أن نقطفه” (ص. 47)

وهي تعيش حزن بغداد وشيخوخة حدائق بيروت، تتألم، لكنها لا تستسلم، بل تواجه المعاناة بالأسئلة التي يمكن أن تحرك الضمائر :

“أدري ببغداد منذ الأمس ما ضحكت

فمن سيثقب أذن العتم بالحلق؟” (ص.68)

فمن سيحرث صوت الكون بالحبق؟ (ص. 69) “أدري ببيروت قد شاخت حدائقها

ما أتعس الصحو حين الكلّ لم يفق (ص. 69) “مولاي أتعبني الضوء النداء: أَفِقْ

في هذه الأبيات يتجلّى التوازن بين القسوة الحاصلة لبغداد وبيروت من جهة، والرّقة التي تحرص الشاعرة على بثِّها عبر لغة شعريّة صافية من جهة أخرى.

الجرح لدى “حنان” يتحوّل إلى موسيقى، والقشّ المحترق يتحوّل إلى مغنّ، وهنا تكمن قدرة الشاعرة على المواجهة والتحدي:

فسبحان جرحٍ يصير كمانًا

وقشِّ بقلب الحريق يغنّي” (ص. 83)

“وأكثر ما يكون الشاعر محلّقًا حين ينبع الشعر من الذات، إذ يكون حينها إما في حالة كشف وفيض، أو في حالة توتّر ووجد، وهذه هي حالة الشعر الحقيقيّة”. “والصورة الشعرية هي، كما قال “فسلر”، حلم الشاعر، والحلم لا يعترف بالتنسيق المنطقي للزمان، ولا يعترف نتيجةً لذلك بالسببيّة، وهذا يتيح للصورة الشعرية الخصوبة لما تتضمن من كثافة في الشعور”. وهكذا ترى حنان فرفور” للرصيف دمعًا، وتسعى لإشعاله، ولا يمكن أن يحدث ذلك لولا الوجدان القويّ الرهيف:

“هات الرصيف إذًا لنشعل دمعه أنت الرحى ومن النوى أهدابي” (ص. 87)

ورغم انتشار قاموس: المغيب- التعب- العتب- والعتم، تبقى الزرقة تلمع، وتستمر الأشرعة في حركتها، وهي تريد أن تدلّل البحر، وتصل إلى ذروة المشهد أو الموقف:

“قامت تشمّس عتم الأرض في يدها

فكلّ صبح بلا الكفين لم يثبِ” (ص.90)

“لأنّ دمعًا مجازيًّا يؤنّثها

تدلّل البحر في صنَارة الهدبِ” (ص.90)

نلاحظ مدى حرص “حنان فرفور” على إقامة علاقات لغوية تولّد الدهشة لدى المتلقي، “ويعتبر أدونيس أنه حيث نحيد بالألفاظ عن طريقتها العادية في التعبير والدلالة ونضيف إلى طاقتها خصائص الإثارة والمفاجأة والدهشة يكون ما نكتبه شعرًا، والصورة من أهمّ الصفات في هذا المقياس”.

وترى الشاعرة إلى الأصدقاء أنهم أولئك الذين يعرفون كيف يعيدون إلى الشمس رشاقتها، فيحنّون الطريق بالصبح، وأنهم أولئك الآتون من طفرة الناي، وهم من تكون ابتسامتهم صادقة ونقيّة:

“سيسأل البحر عن طعم ابتسامتهم

فإن حلا ماؤه كفوا عن الملح” (ص.95)

ديوان “ولا الضالين” غنيّ بالحب، مفعم بالوجع والخيبة لكن دون الشعور بالاستسلام، بل إن التحدي والمواجهة والتمرد أقانيم تلازم عالم الشاعرة.

يبقى أن نشير إلى براعة “حنان فرفور” في استخدام الأوزان الخليلية، وفي كتابة قصائد على وزن التفعيلة متحرِّرة من نظام الشطرين ووحدة الروي والقافية، فنرى أن ثمّة خمس قصائد تنتمي الى شعر التفعيلة، توزّعت على الشكل الآتي:

– ثلاث قصائد على وزن “فعولن” وجوازاتها.

– قصيدة واحدة على وزن “مفاعلتن” وجوازاتها.

– قصيدة واحدة على وزن “فعلن”.

وثمة خمس وعشرون قصيدة نظمت على بحور الخليل توزّعت على الشكل الآتي:

– 10 قصائد على وزن البسيط.

– 8 قصائد على وزن الكامل.

– قصيدتان على وزن الطويل.

– قصيدتان على وزن الوافر .

– قصيدتان على وزن المتقارب.

– وقصيدة واحدة على وزن الرمل.

ما نريد الإشارة إليه في هذا المجال هو أن الإيقاع لدى “حنان فرفور” إجمالًا عذب، سلس، منساب ومريح، وهو نابع من طبيعة استخدام المفردات ببراعة تولّدها دائمًا نفسٌ متوثبة وروح متوهجة، إضافة إلى الحرص الشديد على توليد صور شعرية تلامس روح المتلقي.

في هذا السياق يحضر قول فرلين: “عليك بالموسيقى قبل كل شيء”، ثم بالموسيقى أيضًا ودائمًا، وليكن شعرك مجنحًا، حتى ليحسّ أنه ينطلق من الروح عابرا نحو سماوات أخرى”. وفي مكان آخر يقول: “أحبّ شيءٍ إليّ هو الأغنية السكرى حيث يجتمع المحدّد الواضح بالمبهم اللامحدّد”،

“والأهمية الأولى للظلال لا للألوان، كما تتراءى العيون الساحرة من خلف نقاب