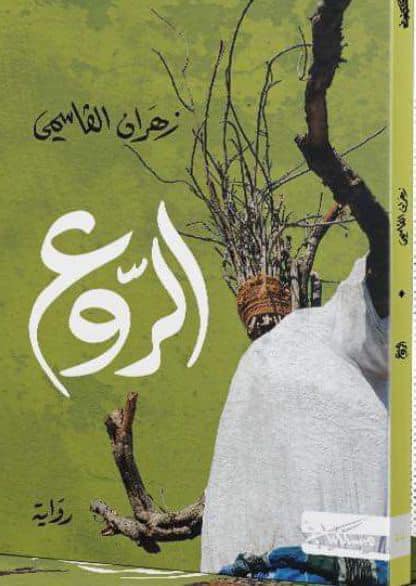

في روايته الجديدة "الرَّوع":عودة زهران القاسمي عبر أرض الأوهام والخوف

..

“وَجَدَ محجانْ جثةً بلا رأسٍ وبلا كفين أو قدمين، كانت الجثةُ مصلوبةً على روع الحقل مستقبلةً بصدرها الغرب حيث المدى الفسيح لذلك السيح”، زهران القاسمي، الروائي العُماني الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2023 عن روايته “تغريبة القافر”، يبدأ بهذه العبارة روايته الجديدة “الرَّوع”؛ ليطلق قارئه مع رحلة الخوف المتشعبة. إذ إن القارئ سيجد نفسه في مواجهة رواية الفزع التي تأتي لتكريس الخط الذي ارتسمه القاسمي في طَرق الموضوعات المطروحة على قارعة الطريق، كما يقول الجاحظ، لكن يبدو أن القاسمي هو وحده من ينتبه لثيمة عادية ومتاحة كثيمة الماء في “تغريبة القافر”، فيبني منها روايةً أخاذة استحقت بجدارة أن تفوز بالبوكر، أو أن يلتفت للعسل وعالمه الذي يكاد يتقاطع مع حيوات الكثيرين في الوطن العربي، فيجعل منه “جوعاً” يترصده بطل رواية “جوع العسل” ليقدّم لنا جانباً نجهله عن موضوع نتعاطى معه بشكل يومي، وهو، أي القاسمي، من يرحل بنا عبر قمم جبال عمان الشاهقة ومنحدراتها الوعرة كي نترصّد الوعل، لنتحول إلى قناصين، نرتقي التلال، ونفتّش في الكهوف، وننحدر مع الأودية النائية، بل ونكمن لأيام وليالي كي نظفر بقنيصة، تلك التي أسطرها في روايته “القنّاص”، وجعل هُويَّة “صالح بن شيحان”، بطل رواية القناص، تتقاطع مع هوّية القارئ، وتسلبه استقراره النفسي في مواجهة الصيد وتحدياته.

لكن رحلة القارئ، في العمل السردي الجديد لزهران القاسمي، ستكون مختلفةً، فرواية “الرَّوع”، وإن جاءت لتكريس مشروعه الروائي في تناول موضوعات البيئة العمانية التي يمكن أن تنسحب على مجمل البيئات الإنسانية وليست العربية فحسب، فإنه يتّجه بقارئه، هذه المرّة، نحو الدّاخل، باتجاه ذاته وعالمه الخاص في مواجهة مخاوفه. الموضوع ليس بجديد، والفكرة هي هي من حقول وجبال عمان وأوديتها، لكن المعالجة تشق طريقها نحو أعماق النّفس البشرية في مواجهة مخاوفها، حتى إنّ “محجان” بطل الرواية، سيجرّ القارئ معه إلى رؤى وتهويمات لا حصر لها، إذ يتداخل عنده الواقع بالحلم، والعقل بجنون الارتياب، وتتباطأ الحكمة لتصبح مجرّد خلفيّة باهتة لرجل أراد أن يحمي مزروعاته من الطيور والدّواب، لكنه قدّم روحه قرباناً لمخاوف كلما بدا أنها ستنتهي، أشعلها القاسمي، حتى صارت حريقاً: “تخيّل وجود جسده مصلوباً على الروع، مبتورَ الأطراف والرأس، خُيّلَ إليه أنّ هناك من يتربص به، فهبّ من سقطته وركض يبتغي الخروج من المكان والفرار إلى بيته، لم يفكر حينها في شيءٍ سوى الهرب، لم يفكّر بالأغصانِ اليانعة التي داس عليها فتكسّرت، ولا بالثمارِ الغضّة التي تساقطت من خبطات يديه، كان يقوم ويسقط وقدّ تملّكه الرعب تماماً. مرّ الخرابُ على محاصيله وهو في دربِ الفرار، وكأن شبَحَ الموت العالق في جسد الرَّوع يمد يديه ناحيته، شعَر وكأنّ قلبه سينخلع من مكانه، وبأنّ رئتيه تسحبان كل الهواء العالق في الفضاء من حوله ولا يكفيهما”.

ولجعل ثيمة الخوف مكثّفة، لم تأت الرواية لتحمل اسماً مرادفاً؛ كالفزّاعة أو المِجدار، بل حملتْ اسم “الرّوْع” لتطلق دلالاتها المتعددة فتتشابك مع عوالم لا تبعث على الخوف فقط: “رَوْعٌ: خوفٌ، حرب”، كما في معجم الرائد، إلى ما قد تدل عليه المفردة في صيغٍ عديدة إلى مسحة من الجَمَال، كما قد تعني الرّهبة، والرّعب. إنها المفردة/ العنوان التي جاءت لتمثّل العتبة الرئيسة لدخول الرواية، ومن خلالها سنجد الجَمال ممثلاً في الفزّاعة التي أبدعها “محجان” فنالتْ إعجابه هو أولاً: “وقف مطوَّلاً أمام عمله البديع متأملًا التفاصيل التي ساعدت في اكتماله، شيء لا يُصدّق؛ كيف استطاع أخيراً صنعه، وبذلك الكمال لدرجة أن الحياةَ ستدبّ في أوصالهِ؛ سَيجْري الدم في العروق، وينتشر الدفءُ فيه. شعَر بفخرٍ ونشوةٍ خرجتْ على شكل نفَسٍ عميقٍ وزفرةٍ طويلةٍ حتى كادَت رئتاه تخرجان مع الهواء”، كما نالت إعجاب المحيطين به من أعيان القرية وسكّانها، فقد أعجبت المزرعة وحوضها مطوّع القرية وشيخها في إحدى الزيارات، كما تأمل المطوع الروع في زيارة لاحقة: “ابتسم محجانْ من إطراء المطوّع، فرح أن الناس صاروا يصفون روعه فيما بينهم بما يستحق، كبرت الروع تلك اللحظة في نفسه أكثر وأكثر، وهي التي رآها وقد تغيرت وتبدّلت واكتملت بعد النذر وصارت تعمل ليلاً ونهاراً دون أن يرى خُلّة عليها. مشى مسرعاً أمام المطوّع يدلّه على الدرب بين المدرّجات نزولاً إلى وسط الحقول، ذاهباً به إلى حيث انتصبت بقامتها السامقة”، وهي التي حجّ إليها أهالي القرية لكثرة ما سمعوا عنها وعن حسن صناعتها: “جاء الناسُ من كلِّ مكان، اجتازوا تلك الطرق الصعبة وصعدوا الدروبَ الجبلية الملتوية متذمرين من بعدِ المكان، وكيف يوجد في بلادهم أمكنة وضواحي لم يصلها بعضُهم من قبل، وقفوا أمام الروع، قاسوا طولها الفارع”، وهي الرّوع التي تبث الرّهبة في صدور الناس، بعد أن يدخلهم الخوف المتسرّب من عينيها النّافذتين: “وهناك من علقتْ عينا الروع في مخيلته وخرجت معه حتّى وصلت إلى أحلامه”، وهي الرّعب الذي جعل الحمى تسري في أجساد الأطفال الذين وقفوا أمامها: “أما بعضُ الأطفال الذين استطاعوا الوصول إلى هناك فلم يعرف أحدٌ ماذا أصابَهم تلك الليلة، حين سرت الحمّى في أجسادِهم الصغيرة، وطغى الهذيان على مناماتِهم”، كيف لا، وقد صنع روعه الخاص، ونحته من جذع شجرة الغاف نحتاً، ثم اختبرها أكثر من مرّة، وكمن لها من بعيد يراقب عملها: “لذلك بحث كثيراً حتى وجد ضالّتَه ليصنع روعه الخاصة. كانت روعه منتصبة هناك، وحدها في ذلك الامتداد الكبير من الفراغ، لا تجاورها روع أخرى، امتلكت الأرض وحدها، بسطت ذراعيها على الأرجاء، وسط الحقولِ البعيدة التّي تطلّ من خلفها عتمة الجبال”.

لكن الخاص سيختلط بالعامّ ويتداخل معه، فقد أصبح يضيف الضمير الدال عليه إلى مفردة الرّوع كثيراً، فتقاطعتْ الروع مع ذاته هو: “منذُ صباحِ اليومِ التالي قرّرَ محجانْ أنْ يُخبِر أهل البلاد عن روعه التي أقامها في مزرعته”، وهي تنتسب إليه بقدرتها على العمل، فمحجان لقب بطل الرواية، الذي اسمه عبيد بن ربيع، لكن اسمه غاب خلف اللقب الدّال على صاحبه، إذ لُقِب بمحجان لأنه: “يشبه محجانْ الراعيات، تلك العصا الطويلة التي يخبِطنَ بها أوراقَ الأشجارِ العاليةِ لتتساقط إطعاماً للماشية. فما إن أكملَ سنواتِ طفولته حتى صار أطولَ مَن في القريةِ”، لهذا لا غرابة في أن تشبهه روعه في طريقة عملها، كما أشبهته في طولها الفارع: “كل ذلك لم يثنهِ عن الحديثِ عن روعه، كيف لا وهو يرى عجائبَ أفعالها كلَ يوم. فبوجودها عاد الأمنُ والأمانُ إلى مزرعته”، ولم يطل الأمر، حتى أصبح “مطوّع” القرية وأهلها ينسبون الرّوع إليه، كما يؤمنون بفاعليتها وعملها: “وبحث الناس عن مسببات الجفافِ الذي حلّ بالقرية فظنّ أهلُ القرية، بمن فيهم المطوّع وشيخُها الكبير، أنّ اللّعنة قد حلّت بهِم بسبب ما فعله محجانْ وروعه”. وكلما تقدمت الرواية نحو النهاية زاد ارتباط الرّوع بصاحبها، فنسبها إليه أكثر، حتى لم يعد يعرفها إلا من خلاله هو، فلم تعد روعاً، بل روعه هو: “لا يحق لأيّ روع أن تقف في مكانها وروعه موجودة، فهو أدرى بها تماماً، أعلم بإمكانياتها، وبأنها ستحمي كل الحقول، وتحرس جميع منازل القرية. وحده العارف بروعه”.

ورواية الرَّوع وصف تفصيلي لفكرة الفزّاعات: “في تلك الحقول؛ انتصبت الأرواع بأشكالها المختلفة. وأخذت صفة المكان وصاحبه، تتجدّد مع الزمن لأنّ بعضَها يسقط، تأكل الأرضّة والرطوبة ساقَها فتميل ثم تقع، وقد يهملها صاحبِها فتسقط أخيراً وتختلط مع الطين والحشائش، بينما يظلُّ بعضُها منتصبا يقاوم الريح والطقس الشديد الذي تمرّ به البلاد. يعتني بها أصحابُها، يبدّلون ملابسَها ورؤوسَها حتّى تبدو دائماً جديدةً وباقية”، ووصف تفصيلي لوظائفها، فمنها ما يُصنع لإخافة الطيور: “هناك أرواع للطيور عُلِّقتْ عليها عُلب معدنيّة يتصادم بعضها ببعض بسبب الريح لتُحدِث أصواتاً تجفل منها الطيورُ فتفرّ من المكان هاربة”، ومنها ما يٌصنع لجعل الحيوانات تجفل منها: “صنعَ بعضُهم أرواع مرنة تتراقص في مكانها، ولا تعرف الثبات، تهتزُّ يُمنَةً ويُسرةً أو إلى الأمامِ والخلف حسب اتجاه الريح، وهذا النوع قد تنفع لإرهابِ الحيوانات الجبليّة، فحركتهُا توهم تلك الحيوانات بأنّها ترى شخصاً حياً يتحرّك في مكانِه”، وأرواعٌ عُرفتْ بأسماء أصحابها: “لن ينسى الجميع أن بعضَ الأرواع ظلّت معروفة ولم تُهمل، لأن المكان الذي وقفت فيه له أهميتة لصاحبه، فقد أطلقوا على الروع التي انتصبت في وسط ضاحية المطوع، اسم روع ضاحية المطوع”، أو بأسماء جهاتٍ ونواحٍ انتصبت فيها: “هناك أرواع عُرفت بالمكان، مثل روع الولجة، وروع الخبّة، وروع المحدوثة وغيرها، ظلّ الناس زمناً طويلاً يعرفون تلك البقاع بأرواعها ويربطونها دائماً بمواعيدِهم ومواقيتِهم”.

إلا أنّ للرواية بُعداً آخر، ينطلق من وجود الرّوع كفكرة، لنتحوّل من الرّوع كشيء محسوس إلى الرّوع بوصفه تصوراً ذهنياً مجرداً، إذ يبدأ من محجان نفسه، صانع الروع ومبدعها: “في تلك البرهة التي لن ينساها محجانْ، دبّ الخوفُ في أرجاءِ المزرعة، توقّفتْ الحياةُ في الأرض وحبسَت الكائناتُ أنفاسَها دون أن تدرك السبب، كما توقّفت قطراتُ العرق المتفصد من جبين محجانْ، واختفى طنين أذنه اليمنى وصوت أنفاسه ودقات قلبه وجريان الدم في عروقه، وما عاد يشعر بشيء يتحرّك من حوله”، لينقلنا معه إلى سرديات القرية التي تتوارثها الأجيال، كأساطير تساهم في تكريس حالة الوهم العامّة، المتوارثة والقارّة دون مساءلة أو تفنيد، ذلك أن العامّة يتصالحون مع أساطيرهم ويغذونها، لحاجة أهل القرى إلى صناعة الوهم، فهو الرباط الذي يجمعهم معاً، وهو الحكايات التي يتسامرون حول نارها: “سمِع عن الروع الذي يتربّص بالإنسان في وحدتِه، الروع ابن الجن، الذي يهوى نشر الخوفِ في قلوبِ الذين يمرّون في منطقةٍ معزولةٍ، وحيدين، يلتقطهم ويبدأ في نشر ألاعيبه عليهم، كأن يظهر على صورةِ جملٍ بلا رأس، أو يسمع الماشي وقع أقدام تركض حوله ولا يرى أحداً، وقد يظهر على شكلِ حيواناتٍ جافلة”.

على أن نهاية رواية “الرَّوع”، ستُنسي القراء نهاية رواية تغريبة القافر، فبعد أن يختلط العام بالخاص، والرّوع بصاحبه، وأهل القرية بقصصهم الخاصة وسردياتهم المتباينة، وبعد أن يغدو الخوف رحلة من خارج الإنسان إلى داخله أو العكس، ورحلة من ما يفعله الإنسان ويؤثر في ذاته ومحيطه إلى ما يقع عليه من عالمه ومحيطه، ورحلة توضّح طريقة نمو بذرة الخوف والوهم في المجتمعات المفتوحة على التأثر والتأثير بفعل ميلها للأسطرة والإيمان بالخرافات، وبعد أن يصبح الخوف أرضاً رمزية للمجتمع بأعيانه ونافذيه من رجال سلطة ورجال دين، وبعد أن يصبح الخوف تحدٍ وممارساتٍ طقوسية وتعاويذ وأسئلة معلّقة بلا إجابات، وبعد أن يتحوّل الخوف إلى إقصاءٍ وصراع وويلات، فإن القارئ سيقف على مفترق طرق كثيرة في نهاية الرواية، إذ لم تعد المسألة بسيطة كما كانت في نهاية تغريبة القافر؛ إذ انحصرت الخيارات بين خياريّ نجاة بطلها من عدم نجاته، لأن رواية الفزع الجديدة التي أبدعها زهران القاسمي، متجاوزاً كلّ منجزه السردي السابق، ستترك قارئها في أرض جرداء بلا علاماتٍ تدل على الطريق، معلّقاً في شصّ ذاكرته وخبراته ومخاوفه وأوهامه، متلمّساً مخرجاً من مفازة خوف خارج ذاته وداخلها، وكذلك خارج عالمه وفي عمقه، حتى أن القارئ سينقسم، محتاراً، بين حقيقة وجوده الآني على الأرض وبين مخاوفه المتراكمة منذ فجر التاريخ.

المصدر: مجلة اليمامة- ملحق شُرفات

3 أكتوبر 2024