"قمحٌ وثلجٌ ونار" رواية لجوزف عساف صرخة كونيَّة إنسانيَّة في وجه التَّفاهة / الشاعر حبيب يونس

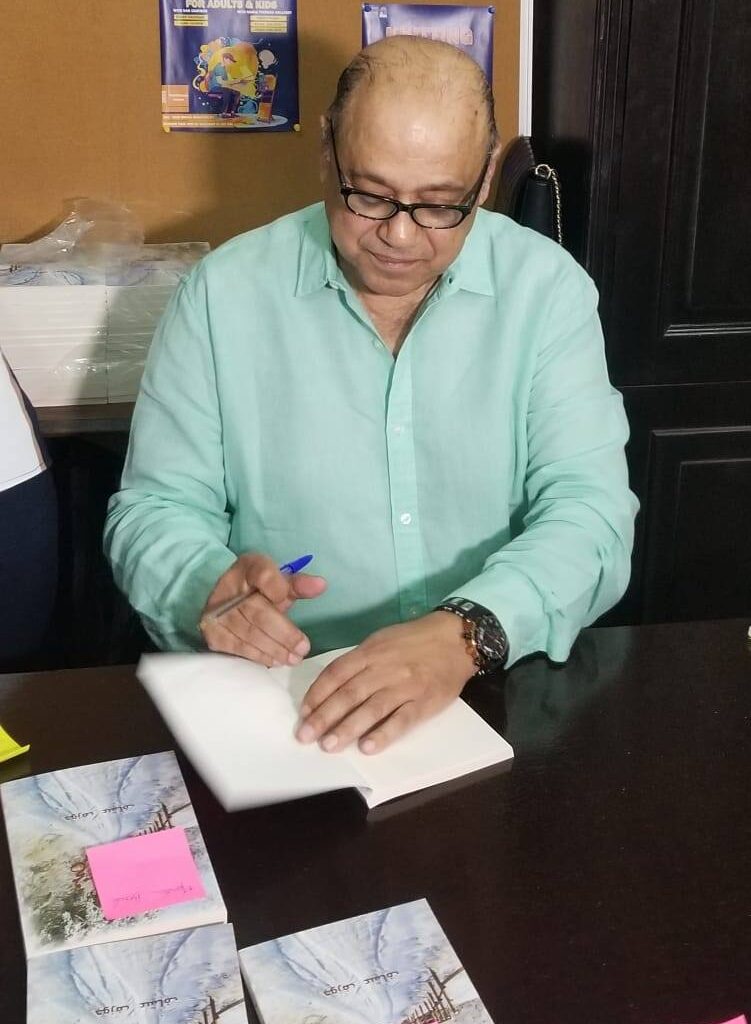

بعد غياب طويل عن النشر، وقع الأستاذ الجامعي الروائي الدكتور جوزف عساف، روايته “قمحٌ وثلجٌ ونار”، وهي إصداره الرابع، في احتفال أقيم في بيت الشباب والثقافة – زوق مكايل (لبنان). وتضمن الاحتفال كلمات لكل من المدير السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية – الفرع الثاني الدكتور هاني صافي، وناشرة الرواية رئيسة منتدى شاعر الكورة الخضراء الأديبة المهندسة ميراي شحادة حداد، وكاتب هذه السطور، فضلًا عن قراءات للكاتب عساف من إصداره الجديد، رافقه خلالها على الكيبورد رالف دبغي. وقدمت للاحتفال الذي حضره جمهور من ذوي الكاتب وأصدقائه وزملائه في كلية الإعلام، الإعلامية كاتيا دبغي عساف. وتلا الاحتفال توقيع الرواية ونخب المناسبة.

وأنشر في ما يلي نص كلمتي التي ألقيتها في احتفال التوقيع:

لستُ من هواةِ الرِّواية، لا مطالعةً، وربَّما لا كتابة. لم يتجاوزْ، ما قرأتُ منها، طَوال عُمري، العشرَ. ولمْ أجاملِ الزَّميلَ الصَّديقَ الدَّائمَ، الجارَ السَّابق، الدُّكتور جوزف عسَّاف، بقراءتي روايتَه “قمحٌ وثلجٌ ونار”، لأنَّه اختارني كي أتحدَّثَ عنها، في نَدوةِ العشيَّة هذه، في بيت الشَّبابِ والثَّقافة، الدَّائمِ الشَّبابِ والثَّقافة. إذ كنتُ لألبِّيَ دعوتَه إليَّ، وأقفَ في الصَّفِّ، وأحصُلَ على توقيعه، لأقرأَ روايَتَه من ثَمَّ.

فلِمن لا يعرفُ أنَّ الدُّكتور عسَّاف بإصدارِه هذه الرِّوايةَ، بعد طولِ انقطاعٍ عن النَّشرِ، إنَّما لبَّى لي، ولو في شكلٍ غيرِ مباشرٍ، طلبًا ألححتُ به عليهِ طويلًا، خلال نقاشاتٍ وأحاديثَ كانتْ تدورُ بيننا، في غرفةِ الأساتذةِ في كلِّيَّةِ الإعلام. كنت أسألُه: لمَ انقطعتَ عن الكتابة والنَّشرِ، أنتَ الأديبُ الصَّحافيُّ صاحبُ الكتبِ الثَّلاثةِ، وقدْ تركتَ بصمةً مميَّزةً في عالم الكلمة؟ وكانَ يجيبُ بمرارةٍ: لِمَنْ أكتبُ؟ وإذا كتبتُ ونشرتُ، فمَنْ يقرأُ؟

مرارةٌ عانيتُها مثلَه، إلى حدِّ أنَّني قرَّرتُ التَّوقُّف عن الكتابةِ والنَّشر، حتَّى التقيتُ في المطبعةِ الدُّكتورَ في الفيزياء النَّوويَّة والفلسفة يوسف كمال الحاج، وكان يضعُ اللَّمساتِ الأخيرةَ على إصدارِ موسوعةٍ من خمسة عشر مجلَّدًا عن والدِه فيلسوفِ القوميَّة اللُّبنانيَّة. اعترفتُ له بمرارتي، هو الَّذي كانَ يُمضي اللَّيالي، طويلةً، في غرفةٍ خُصِّصَتْ له في تلك المطبعة، طَوالَ سبعِ سنواتٍ، فأجابني: أُكتُبْ وانشُرْ. لا تحكُمْ على الواقعِ الحاضر. فديكارت مثلًا لم يُعرَفْ فكرُه بينَ النَّاس إلَّا بعد 70 سنةً على وفاتِه.

مقدِّمتي هذه لم تكنْ إلَّا مدخلًا إلى صلبِ الرِّوايةِ، حيثُ بعضٌ من شخصيَّةِ العسَّاف المتردِّدِ في النَّشرِ، ألبسَهُ لبطلِ روايتِه سامر. سامر المثقَّفُ الخلوقُ، الخبزُه كفافُ يومِه، النَّبيلُ القِيَميُّ الحالمُ الثَّائرُ، على الرَّغمِ من انغماسِه في عالم اللَّيل، حتَّى العشقِ المحرَّم أو العَصيِّ.

هو تناقضٌ ينسحبُ على مجملِ فصولِ الرِّوايةِ، في صفحاتِها المئةِ والثلاثين، ليجعلَ من غايتِها وهدفِها صرخةً كونيَّةً إنسانيَّةً، يرفُض عبرَها العسَّاف انهيارَ سُلَّمِ قيمٍ في العالمِ أجمعَ، نشأنا عليه، وتدلُّ في الآنِ نفسِه إلى ما بقيَ في هذا العالم من فضائلَ، ولو على نورٍشحيحٍ في ملهًى ليليٍّ، وتلعنُ أيضًا ظلامَ القلوبِ وتفَشِّي مرضِ المصالحِ بين النَّاسِ على حسابِ الأخلاقِ، وتُبرزُ ما تخلِّفُه الأنظمةُ المنغلقةُ على نفسِها، على مجتمعاتِها، من فَقرٍ وثورةٍ ورفضٍ وتمرُّدٍ يعبَّرُ عنها كلِّها إمَّا بالانتحارِ، وإمَّا بالهربِ من دولِ تلك الأنظمة إلى مجهولٍ يُظنُّ أنَّه أفضل… أمَّا الثَّوراتُ الَّتي كانتْ تولَد من رحِم الأحزانِ، فلوَّنها جورج وسَوْرسَها وعمَّمَها، وأفقدَها تشيغيفاريَّتها، مساهمًا بذلك في شُيوعِ نظامِ التَّفاهة في العالم.

وتلك حالُ أنيتا، بطلةِ الرِّوايةِ، تلك الفتاةِ الَّتي يوحي اسمُها، أنَّها ابنةُ أنظمةِ المعسكر الشَّرقيِّ القابضِ يومذاكَ على شعوبِه بيدٍ من حديد. فتاةٌ جميلةٌ فقيرةٌ تحيا في كنفِ والديها اللَّذين يحصِيانِ أنفاسَها. تُغرم بفلاديمير الَّذي كانت تقابلُه، خُلسةً خارجَ كوخِ العائلة، وسطَ الصَّقيعِ والثَّلجِ، تلتهبُ فيها نارُ الشَّوقِ والأنوثة، فيما والداها يريدانِ أن يزوجاها بآخر. تهربُ أنيتا إلى ما أفترضُ أنَّه لبنان، لتصبحَ فيه جزءًا من عالمِ اللَّيلِ، مشترطةً على صاحبِ علبةِ اللَّيل ألَّا تخرجَ مع الزَّبائنِ، وأن يقتصرَ عملُها على الغناءِ والرَّقصِ والمجالسةِ، ليس إلَّا.

غربةُ أنيتا ومغامرتُها غيرُ المحسوبة قلَّلهما وجودُ ابنةِ جِلْدَتها ناديا إلى جانبِها في الملهى اللَّيليِّ نفسِه، فلا يحِنُّ على العودِ إلَّا قشرُه. فماذا جاءتِ الغريبةُ هذه تفعلُ وسطَ غابةٍ قد يَبرُزُ فيها الوحوشُ، في لحظةٍ ما، فجأةً. وظهرَ الوحشُ الذي اعتدى على أنيتا بوحشيَّةٍ جنسيَّةٍ، بعد محاولاتٍ حثيثةٍ خائبةٍ لاستمالتِها، بوَفرةِ مالِه وشَبقِه وحقارتِه، معطوفةً على خوفِ صاحبِ الملهى من خَسارتِه زبونًا “مدهِنًا” إنْ لم يستجبْه، وعلى ضَعف حالِ أنيتا على الرَّغمِ من قوَّة شخصيَّتِها وعنادِها.

أمضتْ أنيتا سنواتٍ تعملُ في الملهى، مستقطبةً زبائنَ وسَهارى وسكارى، ومحافظةً على سُمعتِها الجيِّدة. وهذا ما جذبَ سامر إليها، فقد تلاقتْ شخصيَّتاهُما القِيَمِيَّتان، على الرَّغمِ من تردُّدِه هو بالإقدامِ على خطوةِ الارتباطِ بها، وشغفِها هي فيه رجلًا مُكتمِلَ الرُّجولةِ والأخلاق.

اعتداءُ الغنيِّ المتغطرسِ على أنيتا جعلَها تنـزَوي في غرفةِ فندقِها وإلى جانبِها ناديا، طويلًا. غابت عن الملهى، وعن السَّمْعِ والبصرِ، وراحَ سامر في إثرها عبثًا. يرابطُ أمامَ الفندق، ليلَ نهارَ، يسألُ عنها أيًّا كان. قُلنا عبثًا.

كان ثمةَ بطلةٌ أخرى عزَّزتْ جانبَ التَّردُّدِ في شخصيَّةِ سامر. هُدى الصَّبيَّة الَّتي كانت تغنِّي وترقصُ في الملهى نفسِه، والتي حاولتِ التَّقرُّبَ من سامر السَّاهرِ الدَّائمِ، وراقَتْهُ أيضًا. تردُّدُه جعلَها تتزَّوجُ عوَّاد المقتدِرَ ماليًّا، بعد كثيرِ تردُّدٍ منها أيضًا، ممنِّيَةً النَّفسَ بأن يُقدمَ سامر. فلم يُقدِمْ.

وحدثَ، لاحقًا، أن قرأ سامر إعلانَ توظيفٍ في إحدى الصُّحفِ، هو العاطلُ من العمل. تقدَّم إلى الوظيفةِ، ربما هربًا من خيباتٍ شاءَها لنفسِه. تقدَّمَ بشخصيَّتِه المبهرةِ وأناقتِه المعهودةِ، فإذا بالوظيفةِ تتبعُ لشركةٍ أسَّستها هدى. قابلته شخصيًّا، ففرشَتْ له الأرضَ ورودًا وسجَّادًا أحمرَ وزيَّنَتْها بوعودِ عملٍ، أحسَّ هو كأنَّها نابعةٌ من شفقةٍ منها عليه، واستعلاءٍ وانتقامٍ، لأنَّه رفضَها. فأحجمَ عن قَبولِ الوظيفةِ وغادرَ الشَّركةَ إلى حيثُ تعوَّد. إلى البحثِ عن أنيتا.

لن أكشِفَ تفاصيلَ أكثرَ، لأترُكَ لكم متعةَ القراءةِ ومعرفةَ النِّهاية، وقد قال نزار قباني إنَّ الحبَّ ليس روايةً شرقيَّةً، بختامِها يتزوَّجُ الأبطالُ. عادتْ أنيتا إلى مسقِطِها، إلى مربع حياتِها الأوَّل. تغيَّرَ كلُّ شيءٍ في محيطِها، ومن حولِها، لكنَّها هي لم تتغيَّرْ… إلى أن كانَ القمحُ والثَّلجُ والنَّار.

أسلوبُ الرِّواية شيِّقٌ وحبكتُها متينة، مقسمَّةٌ فصولًا صغيرة، إلى حدِّ أنَّك لا يمكنكَ الفراغُ من فصلٍ، حتَّى تشتاقَ إلى التهامِ التَّالي بعينيكَ، ناهيكَ بأنَّ الفصولَ قصيرةٌ، لا تعتمدُ السَّردَ الكرونولوجيَّ، إنَّما تجعلُ الزَّمنَ ساعةً يديرُ عقربَها الكاتبُ أنَّى يشأ وكيفَما، من دونِ أن يسيءَ إلى سياقِ النَّصِّ.

ونَمََّتْ لي الرِّواية عن شاعرٍ، هو العسَّاف، مختبئٍ خلفَ مشاعرِه، إذ مهَّد لبعضِ الفصولِ بنصوصٍ تكشِفُ عن شاعريَّةٍ عاليةٍ، فضلًا عن تضمينِ متنِ الرِّوايةِ خواطرَ وأفكارًا لا تخرجُ عن إطارِ الشَّاعريَّةِ أبدًا.

شكرًا… أيُّها العسَّاف. مباركة لك ولنا روايتُك. ورجاءً لا تجعلْها الكتابَ الرَّابعَ الأخير.

تسريبة

إِلَيْكِ الْقَمْحُ وَالثَّلْجُ وَالنَّارُ

(قصيدة من وحيِ عنوانِ رواية الدُّكتور جوزف عساف “قمحٌ وثلجٌ ونار”، ألقيتها في ختام كلمتي في احتفال توقيع روايته)

إِلَيْكِ الْقَمْحُ فِي عَلَنِي وَسِرِّي

وَخُبْزُكِ يَقْتَفِي خُطْوَاتِ عُمْرِي،

فَأَغْدُو لَيْلَكِ الْجَوْعَانَ شَوْقًا

وَيُمْسِي فَجْرَكِ الْمَوْعُودَ خَمْرِي.

إِلَيْكِ الثَّلْجُ، أَبْيَضُهُ، وُلُوعًا

مِنَ الْوَهْجِ الَّذِي أَذْكَاهُ جَمْرِي،

فَكُنْتِ كَأَنَّ تِمْثَالًا تَعَرَّى

وَكُنْتُ الْعُرْيَ، وَيْحِي، دُونَ أَدْرِي.

إِلَيْكِ النَّارُ مِنْ قَلْبِي، وَحَسْبِي

تَلُوذُ بِنَا إِلَى خَفَرٍ وَحِبْرِ

فَنُجْمَعُ فِي كِتَابٍ كَيْ نُرَانَا

وَيَحْلُو نَلْتَقِي سَطْرًا بِسَطْرِ…

تَعَالَيْ… لَنْ تَكُونِي الْقَمْحَ خُبْزًا

بَلِ الدِّيوَانُ مَجْدُولًا بِشِعْرِي.