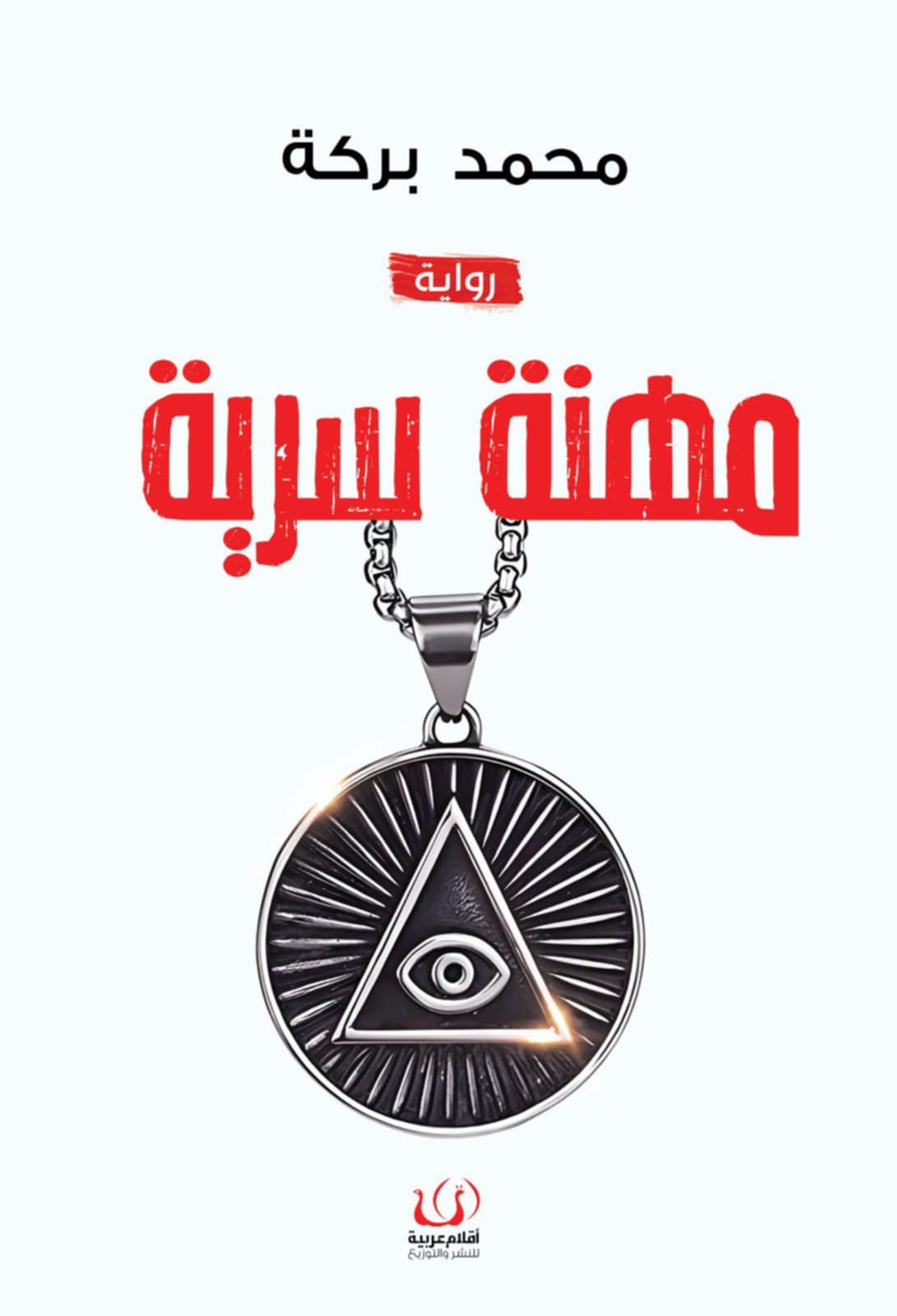

رواية مهنة سرية محمد بركة

يغوص محمد بركة في روايته مهنة سرية، في منطقة رمادية من التجربة الإنسانية، حيث يتشابك الجسد بالنجاة، والرغبة بالخواء، وتتحوّل المتعة إلى مهنة لا تحمل من اللذة سوى اسمها. البطل “علاء”، رجل يبيع جسده للسائحات، لا حبًا ولا طمعًا، بل هربًا من جرح قديم ما يزال ينزف من الطفولة. الرواية، وإن بدت على السطح حكاية عن الجنس مقابل المال، إلا أنها في العمق معاناة طويلة في المهانة، والاغتراب، ووراثة الألم بين الأجيال.

مهنة سرية، رواية صدرت عن دار أقلام عربية، في 194 صفحة من الحجم المتوسط

بداية لابد من الاعتراف بأن هذه الرواية أدهشتني أولاً بموضوعها المتفرد، في الرواية العربية،لم يسبق لي أن قرأت أو تناهي لسمعي صدور رواية عربية تتناول تيمتها الأساسية المهنة التي يقوم بها علاء بطل العمل هنا، وهي بيع المتعة كما ذكرت في المقدمة، كما قدمها الروائي بركة، وبنى معمارها السردي بطريقة لافتة، وكلما فكرت بأن هذا الموضوع الحساس في مجتمعاتنا العربية، يتطلب الحذر الشديد في اسلوب السرد، بحيث لاينزلق الكاتب نحو تسطيحه ويبقى ممسكاً بأطراف خيوط اللعبة حتى لاينزلق باتجاه الإيروتيك، وهذا ماسوف نتبينه أثناء القراءة، وما أريدتسليط الضوء عليه.

بلغة سردية مشحونة ومشاهد ذات طابع سينمائي حاد، يبني الكاتب عالمًا داخليًا تتكسّر فيه الصور المثالية عن الحب والعائلة والسعادة. مهنة سرية تجسد شخصية بطل ضلّ طريقه، ومجتمع بأكمله يضع الأقنعة في العلن، ويفتح أبواب المتعة في الخفاء.

وهنا يبرزان سؤالان حول أم علاء وما وصل إليه في نهاية الأمر، هل كان الزواج القسري من شيخ كفيف يكبرها سنًّا سببًا كافيًا للخيانة؟ وهل كانت تلك الخيانة هي ما دفع الصبي لاحقًا لاختيار مهنة سرية يتماهى فيها الجسد مع العزلة؟

محمد بركة ، لا يقدم الأم بوصفها خائنة بقدر ما رسمها ضحية محاصَرة في عالم ذكوري قاسٍ. شابة جميلة، اقتيدت إلى زواج مفروض من رجل كفيف، مقرئ، يحمل رمزية مزدوجة للسلطة الروحية والعجز الإنساني. لم يُتح لها أن تختار، فاختارت أن تهرب. وكانت الخيانة طريقها، خيانة تنفلت في العتمة بينما الطفل يرى ويسمع، ولا ينسى.

في أحد أكثر المشاهد إيلامًا يقول البطل:

“أنا الوارث أصلًا لجينات أب أطلق الرصاص على العقل، وأم اختبأت تحت الجناح العملاق لطائر الأسرار بريشه الأسود ومنقاره المعدني.”

الجملة تتجاوز في وصفها أبًا وأمًا، تجاهر بفضح المسار الوراثي للأسى، حيث تتناسل الندوب من جيل إلى آخر. الخيانة هنا لم تحدث بسبب حدث طارئ أو نتيجة ظرف قاهر، إنما جرح تأسيسي، حوّل مفهوم الجسد في وعي الطفل من مساحة حميمية إلى وسيلة نجاة، ثم إلى أداة عمل. فكما فشلت الأم في الحب ورضيت بالأمان الخادع، يفشل الابن لاحقًا في الحب ويستعيض عنه بمهنة تمنح اللذة لغيره وتحرمه هو من أبسط عاطفة. ولعلها، حين همست له: “كن محمود مختار تكن ستات الدنيا صلصالًا”، كانت تنقله من دور الابن إلى دور المُرضي، من المتلقّي إلى الواهب، في عالم لا يمنح الحب بل يشترطه.

شخصياً أميل إلى التكنيك السردي الذي يستعير من السينما تلك المشاهد التي نتحسسها بصرياً، وهنا في رواية مهنة سرية، لا يعتمد محمد بركة على سرد تقليدي يمضي بخط مستقيم، بل يختار أن يُجزئ الزمن، ويقطع الأحداث على طريقة المونتاج السينمائي، في أسلوب يمنح النص حيوية بصرية ويُبقي القارئ في حالة توتر دائم. تتنقل الكاميرا السردية بين الماضي والحاضر، بين غرف النساء وذكريات الطفولة، دون مقدمات، تمامًا كما تنتقل عدسة المخرج من لقطة حميمة إلى مشهد داخلي فوضوي.

يُبرز الكاتب المشاهد عبر وصف بصري دقيق، أقرب إلى اللقطات القريبة، (Close-ups التي تلتقط الإيماءة، الضوء، الملامح العابرة، دون الحاجة إلى حوار مباشر أو تعليق من الشخصية. حتى يستشعر القارئ في لحظات الصمت في النص أن له صوتًا، يصبح كل المشهد مرئيا كأنه عرض على شاشة.

ويبدو التقطيع المتكرر للزمن جزءًا من فلسفة النص، وكأن البطل نفسه غير قادر على التماسك الزمني، فتتشظى ذاكرته وتفلت منه مثل مشاهد لم تكتمل لايوجد مشهد يُروى حتى نهايته، بل يُقطع دومًا بلقطة جديدة، مما يخلق إيقاعًا داخليًا يوحي بالانفصال، باللااكتمال، تمامًا كما يشعر البطل في داخله.

أما على مستوى اللغة، فإن محمد بركة يختار لنصه نبرة مزدوجة تجمع بين الواقعية الخشنة والتأمل الشاعري، في مزيج يُحاكي تموجات النفس البشرية التي يتأرجح بطل الرواية داخلها. هو لا يروي بلسان مثقف مُنظّر، بل بصوت رجل يئن تحت ثقل الذاكرة والجسد، ويتحدث كما يفكر، بتلك العفوية التي تشوبها شذرات من الفلسفة، ومن السخرية، ومن المرارة أيضًا.

الجمل تتراوح بين القِصر القاطع، الذي يُشبه صفعة أو ومضة وعي، وبين الامتداد الحسي المشبع بالتفاصيل، كما في وصف النساء، الأماكن، أو تقلبات الداخل. نقرأ جملاً قصيرة تكاد تُشبه الطَرق على باب مغلق، ثم نُفاجأ بجملة طويلة تفتح فجأةً شرفة تطل على دواخل معتمة.

ولا تخلو اللغة من نبرة شاعرية، لكنها لا تتغنى، بل تتوجع. جمالياتها ليست في الزخرفة، بل في الصدق، في الصُورة الحادة، في اختيار كلمة قد تبدو مألوفة لكنها تهز المعنى من جذره، كما في قوله:

“أحترف مهنةً حساسة ومخجلة، بمزيج من الإثارة والخوف، كأني أوقّع عقدًا مع الشيطان.”

في جملة واحدة، يلخص البطل العلاقة المعقدة بين الجسد، الشعور بالذنب، والنجاة المستترة بالخطر.

ما هي القضايا التي تطرحها الرواية؟ في سردها الجريء بل حتى موضوعها غير المطروق في الروايات العربية حسب علمي، قلما صادفت في الرواية العربية طرحًا مماثلًا، بهذه الجرأة والخصوصية، والنص في مهنة سرية لا ينشغل بعرض حكاية رجل يبيع جسده، بل تُلقي بأسئلتها في وجه القارئ حول قضايا أكبر وأكثر تعقيدًا. أولها الاغتراب، ذلك الشعور العميق بالعزلة حتى وسط الآخرين، حيث يتحول الإنسان إلى آلة وظيفتها أن تؤدي، لا أن تشعر. البطل لا يعيش حياته كما اي إنسان عادي، بل يؤدي دورًا مفروضًا عليه من الطفولة، من الخيانة الأولى، من الجرح الذي لم يلتئم.

تتطرق الرواية أيضًا إلى ثنائية الجسد والروح، حيث يصبح الجسد في مجتمع محافظ موضوعًا للإنكار والاشتهاء في آن. الجسد في النص لم يمثل وسيلة للذة أو البقاء، بل صار مساحة للصراع، وميدانًا للنجاة الشخصية. الجسد الذي علّمته الأم أن يكون أداة لإرضاء النساء، لا يجد مساحة للحب، بل للاستخدام.

ومن خلال شخصية البطل، تطرح الرواية نقدًا حادًا لـ نفاق المجتمع، الذي يدين “مهنة الليل” علنًا، بينما يستهلكها سرًا، ويُجرّم اللذة بينما يبني منظومته الاقتصادية والثقافية على أساسها.

وتأتي أسئلة مثل: لماذا يرحل الطيبون سريعًا؟ لماذا يموت الأفضل بينما يخلّد الأسوأ؟ لتضعنا أمام عبثية العدالة، حيث لا مكافأة للخير، ولا عقوبة للشر، بل فقط استمرار للألم وتكرار للدوائر المغلقة.

في النهاية، رواية مهنة سرية في موضوعها وأسلوبها السردي خرجت عن الوصف التقليدي للانهيار إنساني، ورسمت بانوراما للخذلان المتوارث، للجسد المسلوب، وللمجتمع الذي يُخضع أفراده لتناقضات لا ترحم. علاء، بطل الرواية، رجل يمارس مهنة صادمة، وفي الوقت ذاته، هو ابنُ خيانة لم يخترها، ونتاجُ منظومة اجتماعية تُدين ما تُمارسه.

تتضافر اللغة، الأسلوب، والصورة السينمائية في بناء عمل يضع القارئ أمام نفسه: ماذا لو كانت الخيانة التي شهدناها أطفالًا هي التي شكّلتنا؟ ماذا لو كنا نعيش، حرفيًا، على تبعات الجراح التي خلفها الآخرون فينا؟ الرواية لا تمنح خلاصًا، بل تصرّ على أن نفتح أعيننا على الجرح، ونبقى هناك لحظة أطول.

“أعزي نفسي بأنه يومًا ما، في مكان ما، وبعد مائة عام من إنكار ضناها، ابن بطنها، ستعترف بي أمّنا السعادة، وستمسح على رأسي أخيرًا وأنا متعلّق برقبتها كطفل اشتعل رأسه شيبًا… وماذا يكون هذا المكان سوى الجنة؟”

جملة تختم الرواية، لكنها تفتح في قلب القارئ سؤالًا آخر: هل الجنة هنا رمز للغفران؟ أم للوهم الأخير الذي نحتاجه كي نستمر؟