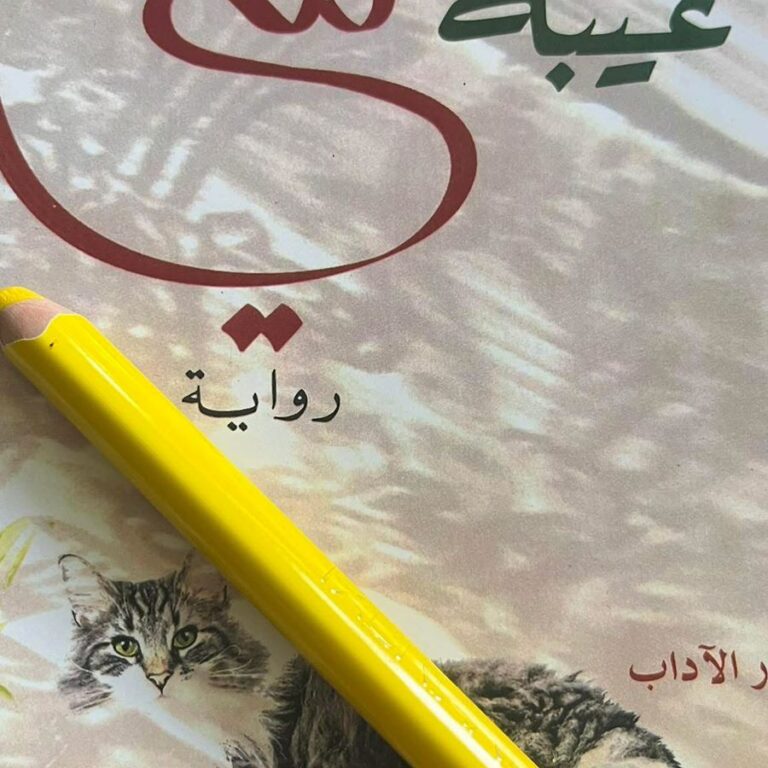

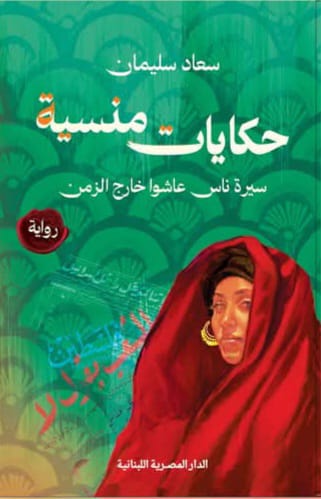

أن تكتب الذاكرة فقرها/ قراءة في رواية "حكايات منسية" لسعاد سليمان

في معرض إجابتها عن سؤال حول نسبة السيرة الذاتية إلى التخييل في روايتها، صرّحت الكاتبة سعاد سليمان بأنها تمزج بينهما مناصفة، وهو تصريح يعكس قدرًا من المصداقية والشفافية التي يمكن أن تُعد مدخلًا لأدراك التقنية التي اتكأت عليها في كتابة الرواية.. فمن خلال صوت الساردة «عالية»، المتكلمة بضمير “الأنا”، يتجلى هذا التداخل بين الذات والمعاش والتخييل، في بناء سردي يحتفي بما يُعرف في نظرية فيليب لوجون بـ”التخييل الذاتي”، ذلك الجنس الأدبي الذي لا يُلزم الكاتب بتطابق تام بين المؤلف والسارد، بل يسمح له بأن يتقمص دور شخصية داخلية تنسج الحكاية إلى جانب شخصيات أخرى متخيلة أو منقولة عن الواقع، مع احتفاظ السرد بنبرة ذاتية مؤثرة. وتنتمي رواية «حكايات منسية» إلى هذا النمط الهجين من الكتابة، حيث تُستدعي الذكريات بوصفها حكايات شفاهية تنتقل من جيل إلى آخر. فالساردة تحاور والدها، الذي يروي بدوره عن وقائع عاشها، وأخرى نُقلت إليه، مستحضرًا في سياق الحكي صوت شقيقه.. وهكذا تتشابك الأصوات وتتقاطع الحكايات، فلا تعود السيرة الذاتية خالصة، بل تتحول إلى فضاء سردي تلتقي فيه الذوات والتجارب، متجاوزة المفهوم التقليدي لـ”أنا السيرة” نحو “نحن التذكّر الجماعي”. ومن بين أكثر المشاهد صدقًا وشاعرية، يأتي مشهد السرد عن عبد الناصر والفالوجا، حيث يظهر الأب/الراوي منغمسًا في الذكرى حتى النحيب، ناقلا عن شقيقه الذي تم اسره هناك مع الزعيم ناصر يحكى الشقيق: “الصاغ جمال عبد الناصر كان يقعد يظبط موجة الراديو… بعت لأم كلثوم رسالة، طلب منها تغني لنا، الست وعدت وصدقت، وغنت فعلًا…”. ثم يقول باندهاش: “كنا أول مرة نسمع اسم الست… بلدنا مقطوعة، لا نعرف الراديو.” في هذه اللحظة تذوب البطولة في الغناء، وتُصبح الحرب نفسها طقسًا غنائيًا، ويُكشَف عن حس وطني شفيف يسكن الأب، لم تُظهره قسوته اليومية. هذا التعدد في الحكي والضمائر (المتكلم/الغائب) يعكس، على المستوى البنيوي، تراكبًا سرديًا يُكسب الرواية عمقًا دلاليًا، ويجعل من استدعاء الحكايات وسيلة لكشف المستور والمنسي، لا من التاريخ الرسمي فحسب، بل من الحكاية اليومية للناس المهمشين الذين عاشوا على هوامش المدينة والذاكرة معًا…وتُعزّز عتبة النص هذا الطرح، بدءًا من العنوان (حكايات منسية) والعنوان الفرعي “عن بشر يعيشون على الهامش”، ما يضع القارئ أمام مشروع سردي يطمح إلى ترميم الغياب، واستعادة أصوات من أُقصوا من مشهد السرد المركزي. وعبر تمثيلها لحياة أبناء الصعيد الذين نزحوا إلى الإسكندرية، ترسم الراوية لوحة إنسانية مؤلمة للفقر والتهميش، مستعينة بذاتها كأنموذج تمثيلي، فتقول – في مشهد بالغ الدلالة – إنهم كانوا يسكنون حجرة ضيقة لا تسع إلا سريرًا، تقول الراوية «غرفة لا تتسع الا لسرير نحاس بأعمدة لا نملك غيره «عفش» نأكل فوقه، ننام ثلاثتنا انا وابي وامي، تحته تسكن اشياؤنا الحلل وابور الجاز، بلاص المش، ملوخية ناشفة كل ما نملك،»

هذه الصورة الكثيفة، المفعمة بالتفاصيل الواقعية، لا تؤدي فقط وظيفة التوثيق، بل تُحيل – من منظور سيميائي – إلى بنية الفقر المركّب الذي لا يقتصر على الجغرافيا، بل يشمل الرمزي أيضًا: الفقر كحالة وجودية يعيشها الجسد والذاكرة معًا. وبذلك، تنجح الكاتبة في تقديم رواية لا تحتفي بالسرد الذاتي بوصفه اعترافًا فرديًا فحسب، بل بوصفه فعل مقاومة ضد التهميش، ومنصة لاستعادة سرديات الظل، حيث تصبح الذاكرة الفردية مدخلًا إلى ذاكرة جمعية، والمكان الضيق مرآة لانغلاق أفق كامل من الحياة في الهامش .واذ تمضي الكاتبة في استكشاف عوالم الصعيد المصري، كاشفةً عن ملامح الحياة اليومية، وبنية الفكر الجمعي الراسخ في تقاليد قاسية، تتجلى في موقفهم من إنجاب البنات، وفي الأمثال الشعبية التي يتواتر تداولها على الألسنة، من أبرزها مثلٌ يُفصح عن رؤية دونية للأنثى: “يا عين ما تبكيش على اللي مات، ابكي على اللي خلّف بنات. “وهو مثل يجسد موقفًا مجتمعيًا متجذراً ينظر إلى المرأة بوصفها مصدر غواية وسبباً للمصائب، وهو ما يتكرر في مواقف عديدة،

اذ أن عتمان، عم الساردة، كان يعاير والدها بأن خلفته بنات وأنهن سيجلبن له العار.. ويتجلى ايضا في حظر الميراث على البنات يقول الاب في هذا السياق حين تسأله ابنته عن ميراث البنات: “ده في البندر احنا لينا عوايدنا،»

تعتمد الرواية على السرد الشفاهي كوسيط حيوي لاستحضار الأمثال، الأغاني، وتفاصيل الأعراس، بما يعكس اشتغالاً أنثروبولوجياً واضحًا يبرز البنية الثقافية لمجتمع الهامش: “يا عروسة زي القمر… خدها واحد مستقر… فتح دكان وجاب حلاوة… والليلة دخل على ست الستات. “وحين يحكي الأب عن زفافه، يستدعي طقوسًا راسخة تشي بتماسك النظام الاجتماعي رغم هشاشة أفراده، كقوله: “الليلة لازم فيها زغروطة، لازم الرجال تعزم بعضها، والنسوان تفرش الحصير في المندرة، تتزين وتغني. “هكذا تصبح الأعراس، والأهازيج، والتسالي، مرآة لهوية جمعية متماسكة تُعاند الفقر بالبراح الرمزي. وتأتي شخصية «أم البنين» بوصفها تجسيدًا للأسطورة الشعبية، ملكة القرين وأم الصبيان، التي تعذّب الإناث وتُشهر سمّها، فتقَاطُع السرد الأسطوري مع السرد التاريخي يمنح الرواية بعدًا رمزيًا قد يُفهم كإسقاط ضمني على الكيان الصهيوني وتاريخ صراعه الدموي. ومع هذا الانغماس في التراث، لا تتورع الكاتبة عن تعرية الواقع الاجتماعي؛ إذ تكشف عن انتهاكات صادمة تطال الجسد الأنثوي، فتتناول التحرش داخل الأسرة نفسها، من خلال خالٍ متحرش، وعمٍ فجٍ حاول الاعتداء عليها، وآخر استولى على ميراث والدها بالقهر. بهذا، تكسر الرواية صمتاً طويلًا مفروضًا على الفضاء الخاص، وتقترب بشجاعة من المسكوت عنه، كاشفة عن عوالم مسكونة بالعنف والهيمنة الذكورية. أجادت الكاتبة في رسم شخوصها التي تتجسد للقارئ، يراها وتعيش بيننا؛ شخوص من لحم ودم الأب: شخصية معقدة ومركّبة، تتقاطع فيها ملامح القسوة الريفية مع رقة عميقة لا تنكشف إلا في شيخوخته، حين تبكيه ذكرى جمال عبد الناصر، لا لأنه زعيم، بل لأنه الرجل الذي ردّ للفقراء كرامتهم: “ما بكيتش على أبوي وولادي اللي ماتوا، قد ما بكيت على أبوي عبد الناصر.”تتوهج ملامحه عندما تسأله ابنته/الراوية: لسه بتحب جمال عبد الناصر..يرد:

طبعا يا بتي، الراجل منا كان ذليل، الناس اللي كانت تعبانة ومتهانة ما حدش فيها يكره عبد الناصر..،، إحنا بلدنا كان فيها خمس أنفار بس اللي يملكوا زمامها، والباقي غلابة، اللي حيلته فدانين يكون مستور، وإحنا حيلتنا نص فدان يا دوب.. كلهم باشوات: حكيم باشا، عزیز باشا بطرس باشا، عبده باشا، مقار باشا.

لما جه عبد الناصر أممهم، علمهم الأدب، رفعنا راسنا كيف ما قال: “ارفع رأسك يا أخي». يفنراه واعيا بالتاريخ وحين يحكي نجده حكاء متمكن تقول الراوية: حكاء عظيم ابي يأخذني عبر الازمان يطيح بي،ييتذكر التفاصيل» كأنه روائي مخضرم.، يتسم بالحكمة، اذ يتنازل عن ارثه لشقيقه حقنا للدماء وحتى لا يصنع خصومة معه.، تكتشف الراوية رقته: «كيف أعيد السنوات المارقة من حياتي؟ لماذا لم ألحظ هذه الحكمة التي تنساب من أبي؟ هل منحه الله الحكمة الآن؟ هل علمته الأيام التعبير والتروي، لماذا تأخرت رحمته على روحي كل تلك السنين.

الام: شخصية هوجاء كامرأة تتقاذفها الأدوار، مدبرة، سريعة الغضب، سهل إرضائها، ابنة ثقافتها، تؤمن أن التسليمة«هذا التقليد المتوارث الذي بستوجب على العريس دفع مبلغا من المال قبل الدخول على العروس» شرط العفة، والكرامة، وتردد الموروث. تحفظ امثال واغاني بيئتها، تعتز بأرضها وتتحسر على ضياعها.. يتيمة تنحدر من اسرة ميسورة تربت في عِز جدتها التي كانت تمثل وتد العائلة.. بعدها تجرعت الشتات والفقر، ولكنها صبرت، وساندت زوجها، تنحاز للذكر وترى الولد بكل البنات، تتحسر على موت اولادها الرضع وتبكيهم.

العم أحمد: هو الذاكرة الشعبية المجسّدة، البطل العائد من حصار الفالوجا، الذي يحكي الحروب كما تُحكي الأساطير، من فمه ينثال التاريخ لا كوقائع، بل كأغنية شجية.

الراوية/عالية: ليست ذاتًا متفردة، بل ضميرًا جمعيًا. تكتب لا لتؤرّخ لذاتها فحسب، بل لنساء الهامش، وللأطفال الذين وُلدوا على السرير ذاته الذي يُخزن تحته الفقر.

وتعبر الرواية محطات تاريخية فارقة،

إذ ينساب الزمان في الرواية من خلال الحكايات التي يرويها الاب عن اجداده منذ عصر محمد على والمماليك ثم العثماني، عارجة على حصار الفالوجا عام 1948، إلى العدوان الثلاثي ونكسة 1967، وصولًا إلى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة ابان انتفاضة الحجارة، مما يمنح النص خلفية زمنية ممتدة تتشابك فيها الحكايات الخاصة مع المرويات الوطنية الكبرى.

أما المكان، فيتنوع بين قرى الجنوب ومدينة الإسكندرية، وأزقتها الشعبية، تأخذنا الراوية وتتجول بنا في عدة اماكن، من الفالوجا، الى طهطها مسقط راسها بالصعيد، والاسكندرية التي نزح اليها أهلها، وأهل بلدها.. ثم الى الازقة «حوش آدم»، والبيوت.

كـ”حوش آدم” و”اسطبل الشفاء”، فيما تتعدد المشاهد الحية التي تصور البيوت، الحجرات، الأزقة، والمقاهي، لتمنح القارئ حساً مكانيًا متجذرًا.

أما اللغة، فجاءت هجينة تنوس بين الفصحى الخفيفة، والعامية، واللهجة الصعيدية، وقد استخدمت الكاتبة ألفاظًا نابية وإشارات جنسية صريحة دون تورية، ما يعكس توجهًا واقعيًا لا يأنف من كشف القبح كما هو، كما في وصف إحدى نساء الحي التي تتحدث علنًا عن جسدها. كذلك، تتناول الرواية شخصية مثل “بيظة” بوصفها شاذة جنسياً، ما يضيف طبقة أخرى من الهامش المتروك للرواية لتسرده بلا مواربة.

يتميز النص بوصفٍ دقيق ومشهدية عالية، تبدأ بمشهد انهيار البناية التي تسكنها الراوية، في مشهد سينمائي مثير أشبه بـ”الأكشن”، يمهد لانهيار آخر، قيمي واجتماعي، يمتد على طول الرواية. إنها حكايات منسية، لأناس مهمشين، تنقّب في ذاكرتهم الكاتبة بوعي سردي رصين، وتعيد إليهم أصواتهم ومآسيهم في سرد جريء ومؤلم.

في “حكايات منسية” لا تصرخ الذاكرة، بل تهمس، تتنفس عبر الجدران المتآكلة، وتنسلّ من بين أصابع الطفولة، تحكي نفسها من جديد. ليست الرواية اعترافًا، ولا بكائية، بل كتابة ضد المحو، ضد الصمت، ضد ذلك “النسيان المتعمد” الذي تفرضه السلطة الكبرى للتاريخ الرسمي. تمنح سعاد سليمان لنساء الهامش حنجرة، وتجعل من الفقر هوية لا عارًا، ومن الجوع نبرة مقاومة. تضعنا أمام طفلة تنام تحت سرير مشترك مع فوضى العائلة والماضي، وتكبر لتصبح شاهدة على جيل كامل، لم تُكتَب مأساته في الكتب، بل ظلّت تتردد في الحارات الضيقة، وفي وجوه الجدات، وفي الأهازيج المنسية. تكتب سليمان بمدادٍ من الجوع، والشتائم، والأمثال، والعتمة. تُعيد للهوامش لغتها، وتجعل من الحكاية فعل حياة. وبذلك، تخرج الرواية من ضيق السيرة إلى اتساع السرد، من “أنا” ممزقة إلى “نحن” تتشكّل من الحكاية تلو الأخرى. إنها رواية لا تُقرأ فقط، بل تُسمع. تُنشد كأغنية زفاف حزينة، تُروى كما تُروى الأساطير حول موقد الطين. هي ليست حكايات منسية، بل ذاكرة تتشبث بالضوء، في وجه نسيان لا يرحم.

نبذة عن الكاتبة:

سعاد سليمان، كاتبة مصرية، حاصلة على جائزة اتحاد كتاب مصر عن رواية «غير المباح»، وجائزة متحف الكلمة العالمية عن قصة «تشابه»، وشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة عن المجموعة القصصية «هكذا ببساطة». صدر لها عدد من الروايات والمجموعات القصصية، منها:«آخر المحظيات»،«هبات ساخنة»،«شال أحمر يحمل خطيئة»،«الراقص».