الروائي/ محمد الأمين مصطفى

بعد الصراع الفكري والإجتماعي الذي عبّرت عنه رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) بين الشرقِ والغرب، وفلسفة تعاطي الثقافات المحلية بالنشأةِ والممارسة، وتلقِّي الوافد منها والمهاجَر إليها من واقعِ حركة بطليها، وما جسّدته في توصيفها لإنسان العالم الثالث الذي يحمل في مُخيِّلتهِ صوراً شتّى وآراءاً مُتناقِضة للمُستعمِر وثقافته وعالمه المتطوِّر. إرتفعت وتيرة الجذب لدى الباحثين والنُقّاد في البحثِ عن الكاتب الذي خطّ بقلمهِ وعبِّر عن صراعٍ محمومٍ بين حضارتين مختلفتين.

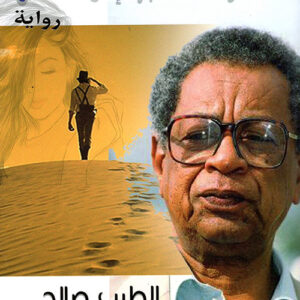

فكانت النتيجة بروز إسم الأديب الطيب صالح بعد أن حظّي بشهرةٍ عالمية إثر ترجمة روايته للكثير من اللغات. وبدأ القرّاء والنُّقاد التنقيب في أغوارِ كتاباته القصصية والروائية وحتى لقاءاته الصحفية بإهتمامٍ بالغ، ليكون بعد ذلك واحداً من أهم الكُتّاب الذين استطاعوا نقل الأدب العربي والسوداني وتصديره إلى العالمية .

وبالعودةِ إلى مولد الأديب الطيب صالح، والمكان الذي كان شاهداً على طفولته. قرية كرمكول في شمال السودان. وهي قرية تحمل ألواناً ثلاثة، الأزرق والأخضر والأصفر، شأنها شأن كل القرى المُتراصّة على طول النهر في هذا الإقليم. وبلا شك أن الطبيعة هناك تستقي ألوانها من الماء والخضرة والصحراء. ومن هُنا صمّمت الأستاذة السريرة مكي الصوفي رحمها الله علم السودان الأول، وتكون قد لخّصت لنا قوة تأثيرِ البيئة على الإنسان السوداني قديماً وحديثاً، والتي عبّر عنها الشعراء والأدباء وكلّ المُنقِّبين عن الجمال وحاملي لواء الإبداع .

إلتصق الكاتب بهذه البيئة ذات الألوان الثلاثة، على الرغم من إبتعاده عنها طلباً للعلم، وبحثاً عن العمل، وتلقِّياً للمعرفة. إلّا أنها كانت حاضرة ومُتجسِّدة في جميع مؤلفاته. فلم يخلُ عملاً له إلّا وكان فيه النهر والنخيل والخضرة، ولم يتجاوز أدبه حياة الناس فيها، وعاداتهم وموروثاتهم المُتجذرة التي نشأوا عليها وظلوا مُتمسِّكين بها حتى يومنا هذا .

وأدلف بهذه الورقة داخل مكامن طفولة الكاتب في القرية، والتي هي أساس الفعل الكتابي الذي أتحفنا به، حيث ربط بها حياته على الرغم من رحلاته الطويلة وما رآهُ في الأماكن التي عاش فيها. وظلت القرية حاضرة عند الطيب صالح في تواضعهِ وبساطتهِ وتعامله مع الآخرين، وفي كتاباته الصحفية ولقاءاته المختلفة.

أريد في هذه الورقة المتواضعة ذات العنوان الذي أوضحته لسيادتكم، أن أعكس بعضاً من تصاويره البديعة لذلك المكان الذي مزج به سرده القصصي وجعله صوراً حقيقية، تتراءى أمام الأعين تكاد تلامسها، وأخرَج لنا منها أصواتاً متناغمة لتكتمل اللوحة الجمالية أمام أعيننها، فكانت ملونة برسمِ الطبيعة، وضاجّة بأصوات الحياة.

فعندما يقول في روايته (موسم الهجرة إلى الشمال): (وأرخيت أُذني للريح.. ذلك لعمري صوتٌ أعرفه.. له في بلدنا وشوشة مرِحة.. صوت الريح وهي تمُرُّ بالنخيل.. غيره وهي تمُرُّ بالحقول)، يهبُ الأديب هنا بلغته السهلة والعميقة تجسيماً لصوتِ الريح، وهي محفورة في عقله وحواسه منذ صغره، بل أنه يعرف أختلافاتها بما تمرُّ به من ظواهر الطبيعة.

ويقول في أخرى في ذات الرواية: (وسمعت هديل القمري.. ونظرت خلال النافذة إلى النخلة في فناء دارنا.. فعلمت أنّ الحياة لا تزال بخير.. أنظر إلى جزعها القوي المعتدل.. وإلى عروقها الضاربة في الأرض.. وإلى الجريد الأخضر المنهدل فوق قامتها.. فأحسُّ بالطمأنينة). هذا رسم للطبيعة في قامةِ هذه النخلة التي وصفها فتخالها أمام ناظريك، وأودع فيها مميزات القوة والإعتدال وإكتساء قِمّتها بخضرةِ أوراقها فوقها. والنخيل في هذه الرقعة الممتدة، يُعتبر مصدراً لكسب العيش، ورمزاً من رموز الفخر والتفاوت المادِّي بين الأغنياء والفقراء، وأيقونة للحنين، ومسرحاً للفنِّ والرقص، إذ تدخل النخلة في كل أبيات الشعر، ومقاطع الغناء، ومناحات فقد الأحِبّة، وتوصف بها المرأة الفاتنة المعتدِلة، وحتى القبيحة عندما تشيخ وتتيبّس مع طول السنين. فعندما رآى الكاتب أنّ النخلة بخير، فهذا يعني أن كل تلك المعاني التي تركها خلفه لا تزال موجودة .

وكل من رآى تلك القرى المضفورة مع النهر وخضرته، ورمالها الموازية لها شرقاً وغرباً، يدرك تماماً السحر الذي يتلبّسها عندما يحلّ الظلام، فيقول أديبنا في (عرس الزين): (وفي الليالي المُقمِرة.. يتحوّل الماء إلى مرآةٍ ضخمة مضيئة.. تتحرّك فوق صفحتها ظلال النخيل وأغصان الشجر.. والماء يحمل الأصوات إلى أبعادٍ كبيرة)، فأنظروا معي إلى هذه الصورةٌ التي لا ينقصها إلا فنان ماهر، ليرسم تلك اللوحة الليلية، في هذا الظلام المضيئ بالقمر، وتكون فيه الظلال الخافتة للأشجار فوق صفحة النهر الذي وصفه بالمرآةِ الضخمة، وتلك اللوحة الرائعة، هي أيضاً ما تحمل أصوات الليل وما فيه إلى أماكن بعيدة.

ولوحة أخرى سادتي عن الليل، لا تنقص عن سابقاتها في جمالها وروعتها، ومشهداً قال راويه أنه لم يره حتى في طفولته، فأطفال القرى حتى الآن، لا يعرِفون شيئاً عن ما يحدث في منتصف الليل وما بعده، فكتب في (موسم الهجرة) بعد خمسة سنوات من غيابه: (ولكنني أبداً لم أر القرية في مثل هذه الساعة في أواخر الليل.. لابدّ أن تلك النجمة الكبيرة الزرقاء والمتوهِّجة هي نجمة الصباح.. السماء تبدو أقرب إلى الأرض في مثلِ هذه الساعة قبيل الفجر.. والبلد يلفّها ضوءٌ باهِت.. يجعلها كأنها مُعلّقة بين السماءِ والأرض).

وبما أن أديبنا قد وصف لنا الطبيعة ولوّنها لنا في سردٍ سهلٍ ومُمتنِع، وبما أن الإنسان هو جزء أصيل من هذه الطبيعة، فقد كتب في قصّته (رسالة إلى إيلين) واصِفاً شعرها وصوت ضحكتها قائلاً: (فتضحكين.. ويقع شعرك الذهبي على وجهكِ فتردِّينه بيدك.. ثم تضحكين ضحكتكِ التي تُحاكي رنين الفضّة)، وفي قصّتهِ (حِفنةِ تمر) بِذات النّسق يقول: (تذكّرت غناء مسعود.. وصوته الجميل.. وضحكته القوية التي تشبه صوت الماء المدلوق) .

وبالعودةِ إلى (موسم الهجرة إلى الشمال) وبطلها مصطفى سعيد، الذي حمل قيم المجتمع البريطاني، وأفرغ بعد ذلك شحنته الظلامية المخبوءة في حبيباته وزوجته العنيدة جين مورس، وفي إستعراض أفريقيته لصديقته إيزابيلا سيمور ذات الأربعين عاماً، رسم لها مشهداً مركّباً لا يوجد إلّا في الخيال، ولا يخلو من الطرفة عندما قال لنا: (رويت لها حكايات مُلفّقة عن صحاري ذهبية.. وأدغال تتصايح فيها حيوانات لا وجود لها.. قلت لها أنّ شوارع عاصمة بلادي تعجُّ بالأفيال.. وتزحف عليها التماسيح عند القيلولة.. وجاءت لحظة أحسست فيها بأنني إنقلبت في نظرها مخلوقاً بدائياً عارياً).

وحتى لا نحصر أديبنا في إجادة رسم الطبيعة ومشاهدها الحسِّية، فإنه أيضاً تفوق على ذاكرة طفولته التي طُبِعت فيها تلك الحياة التي دفعته إلى الكتابة دفعاً، إذ قال في ذلك: (كتبت حتى أقيم جسراً بيني وبين بيئةٍ أفتقدتها)، حيث مضى بعد ذلك في سردٍ وصفي جميل لعشرات المشاهد في إنجلترا التي عاش فيها ثلاثين عاماً، ورسم لنا صوراً رائعة عن تلك البلاد، فقال عندما وصل بالقطار: (وأنظر إلى اليسار واليمين.. إلى الخضرةِ الداكنة.. والقرى السكسونية القائمة على حوافي التِّلال.. سقوف البيوت حمراء.. مُحدودِبة كظهر البقر.. وثمّة غلالةٌ شفَّافة من الضَّباب.. منشورةٌ في الوديان.. ما أكثر الماء هنا.. وما أرحب الخضرة)، ويقول في أخرى وهو يُجسم لنا أصواتاً لتُكمل حركة لوحته الجمالية: (البحر في مدِّه وجزرِهِ في بورتمث وبرايتن ومنطقة البحيرات تزدهي عاماً بعد عام.. الجزيرة مثل لحنٍ عذب.. سعيدٌ حزين.. في تحوُّلٍ سرابي مع تحوُّل الفصول)، وواصل في سرده الوصفي قائلاً: (الأصوات لها وقعٌ نظيف في أُذني.. مثل حفيف أجنحةِ الطّير.. وحقوله وأشجاره مرسومةٌ لخُطّة). وللبرد والجليد حظٌ في تصويره، عندما قال مستر سعيد: (عشرة درجات تحت الصفر.. المساء مثل الصباح.. الليلُ داكنٌ مُكفهِر.. لم تشرق الشمس طيلة إثنين وعشرين يوماً.. المدينة كلها حقلٌ من الجليد.. الجليد في الحدائق عند مداخل البيوت.. الماء تجمّد في أنابيبه والنّفس يخرج بخاراً من الأفواه.. الأشجار عالية.. تنوء أغصانها تحت وطأةِ الثلج).

وهذه لوحة أخرى، كأنها خرجت من براثن رسّام قضى عمره بين الألوان، تتميز هذه الرسمة بقوةٍ مجازية لا يفسِّرها إلّا جمالها، ولا تنطِقها حروف إلّا التي تنثرها كنانة الطيب صالح في أوراقه، فهذا هو يقول في رائعته الروائية الأخيرة (بندر شاه): (وإلتفت.. فإذا قرن الشمس قد ذرّ.. وإذا بقاربٍ يشقّ عباب الماء بعزمٍ كأنّما خرج من منبع الشروق.. وكأن الغناء العذب يعقدَ بين عناصر الطبيعة على عدوتي النهر بخيوطٍ من حرير).

ولنسمع معاً هذا المشهد الرائع، المُجسّد صوتاً وصورة، وهو في نظري من أكثر الفقرات السردية حُسناً وجمالاً، والتي أكّدت لنا بأنّه كاتب إستحقّ كل ما ناله، وأنا حين أقرأ ذلك المشهد الشهير، في رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) أسمع أصوات المتحاورين في أذني، وأتذكّر حينها الكثيرين من أجدادنا رحمهم الله، وحديثهم وسمرهم الذي يشبه حوار شخصياته مع بعضهم البعض وسط بيوتِ الطين، فكأنّه وقع الحافر على الحافر، فقال الراوى فيهم: (وسمعتهم يقهقهون.. فميّزت ضحكة جدِّي النحيلة الخبيثة.. المنطلِقة حين يكون على سجيّتهُ.. وضحكة ود الرّيس التي تخرُج من كرشٍ مملوء بالطعام دائماً.. وضحكة بكري الذي تأخذ لونها وطعمها من المجلس الذي يكون موجوداً فيه.. وضحكة بت مجذوب القوية المُسترجِلة).

وبما أن نهر النيل هو البطل الأوّل لسردياته، والرابط الرئيسي الذي يمزُج كل هذه الحكاوي والقصص، وأغلب الناس يقطنون على ضفّتيه من منابعه وحتى مصبّه في مصر، فقد وصف كاتبنا تعرُّجاته ومُنحياته ومسيرته العظيمة في كلِّ ما كتبه تصويراً وتلويناً، والناظر لمجراه يجد أنه يتّجه شرقاً من مدينة أبوحمد، ثم ينحني بصورةٍ حادّة متجهاً إلى الغرب تماماً، في مسيرةٍ تبلغ عدداً من مئات الكيلومترات، وينحني عائداً إلى مجراه الطبيعي شمالاً، لتكون كرمكول مسقط رأسه قابعة مع بدايات إنحنائه لهذه العودة. ومن يقصد العاصمة في وقتها يضطر إلى شقّ الصحراء، ولا يلتقي بالنيل إلّا في أمدرمان، وقد سافر في هذا الطريق مراراً راويه الثاني الذي أوصاه مصطفى سعيد قبل إختفائه على أبنائه وزوجته حسنة بت محمود التي قتلت نفسها. فأبدع في وصفه، وكانت لوحته المرسومة هذه المرّة باللون الأصفر حين قال: (لا يوجد مأوى من الشمس التي تصعد في السماء بخطواتٍ بطيئة.. وتصُبّ أشعتها على الأرض، كأن بينها وبين أهل الأرض ثأراً قديماً.. لا مأوى سوى الظلّ السّاخن في جوف السيارة.. وهو ليس ظلّاً.. شجيرات مبعثرة في الصحراء كلها أشواك.. ليس لها أوراق.. أشجار يائسة.. ليست حيّة ولا ميِّتة.. ثم نمرّ بقطيعٍ من الجمال.. هي الأخرى عجفاء ضامِرة.. لا توجد سحابة واحدة تُبشِّر بالأمل في هذه السّماء الحارة).

وكما عودنا الروائي الطيب صالح بمناولتنا كل ما يحدث في أضابير قريته، وعكس صوره الخلّابة في تلك الأمكنة، فقد وصف أيضاً مصاعب ما يمرّ به أهل القرى من تقلّبات الأجواء والطبيعة عندهم. ففي قصة (دومة ودحامد) قال الرجل للصبي الضيف الذي أتاهم القرية: (تجيئنا شتاءاً وقت لقاح النخل.. فترى سحابة داكنة ربضت على البلد.. ليس هذا يا بنيّ غُباراً.. ولا هو بالضباب الذي يثور بعد وقوعِ المطر.. هذا سربٌ واحد من أسرابِ (النّمِتّة) التي تربُط على الداخلين أفواه الطُّرق.. لعلّك رايت هذه الآفة من قبل.. لكن هذا النوع منها.. أحلف أنّه ما رأيته قط). ويقول له أيضاً: (وتجئنا صيفاً.. فتجد عندنا ذباب البقر.. ذبابٌ ضخم كحملان الخريف.. وهذا البلاء أهون عليك من النّمِتّة ألف مرّة).

وفي ذات القصة، الشيخ الذي أرسلته الحكومة لإمامة المسجد وتدريس القرآن الكريم والفقه، وتوسُّله في رسالةٍ إلى الحكومة يطلب فيها نقلهِ إلى مكانٍ آخر حين كتب لهم قائلاً: (ذباب البقر أكل رقبتي.. والملاريا حرقت جِلدي.. والدسنتاريا غرست أسنانها في أحشائي.. أقيلوا عثرتي يرحمكم الله.. هؤلاء القوم لا حاجة لهم بي.. ولا بواعظٍ غيري).

هذا فقط القليل من الكثيرِ مما رسمه لنا ذلك العبقري المُتفرِّد، فهنالك المئات من الصور البديعة والأصوات الناطقة التي حملتها صفحات سرده، مع علمنا أنّ مشروعه الروائي الكبير قد حمل الكثير من القضايا الإجتماعية والإنسانية والفلسفية والسياسية لن تسع مثل هذه الورقة الإحاطة ولو بجزيئات منها، وقد عكس من خلال هذه القضايا حياةً وحكايات لم يسمع بها العالم إلّا من خلال هذا الأدب الذي قدّمه، عادات وتقاليد، فسادٌ وقِيم، نيلٌ وطبيعة، فأتّسعت بذلك مساحات الرؤيا لهذا البلد وهذه الثقافة لكلّ قارئ عربي وغير عربي.

وكل المشاهد التي رسمها بريشته البديعة، والأصوات التي أنطقها في صفحاتهِ، غير غريبة على القارئ العربي، فبين كلّ بلد عربي وآخر أمور كثيرة مُتشابِهة، ومشتركات عديدة، في اللون والرسم والطبيعة والرائحة، والعالم العربي مرتبط ببعضه البعض بأكثر مما يظنّه بعض الناس، مرتبطون ماضياً، ومرتبطون حاضراً، ومستقبلاً، ومصيرا.

نال الكاتب السوداني الطيب صالح مكانة كبيرة بعد مساهمته الواضحة في تطوُّر الرواية العربية وترقيتها لتستحوذ على قلوب محبيه وقرائه المُتفرِّقون في العالم بأسره، منطلقاً من بيئةٍ بسيطة، في منحنى النيل، ذات ثلاثة ألوان، الأزرق والأخضر والأصفر. وكما قالت المحرِّرة الثقافية سوسن الدويك عنه: (إنه واحد من أجمل الهدايا التي قدّمها السودان الشقيق للرواية العربية). وفي الختام أقول: (إنه الطيب صالح.. إنّه عبقري الرواية العربية).