علاقة الصورة بالفن والتواصل - الفنان التشكيلي والناقد محمد سعودي

خاص غرفة 19

لا شك أن موضوع المحاضرة حول علاقة الصورة والفن والاتصال هو موضوع مركب ، على اعتبار أن كل كلمة لها مفهومها الخاص ومختصوها من فلاسفة ونقاد. والعلاقة بين هذه المواضيع متشابكة ومتداخلة إلى حد كبير خاصة مع التطور الهائل الذي عرفته الصورة حيث لم نعد نتحدث عن علاقتها بالفن بل أصبحت فنا في حد ذاتها. ولا يخفى علينا جميعا أن الحديث عن الصورة سيحيلنا إلى عدة أشكال وأنواع، كالصورة الشعرية والصورة الذهنية والصورة السينمائية والصورة الفوتوغرافية

ولذلك فإن تعريفها يعتبر صعبا جدا نظرا لتعدد المجالات التي تشتغل فيها ،، ولا يمكن إلا بوضعها في سياقها ومجال انتمائها قد يختلف مفهومها في الفلسفة عن تعريفها في الدين وكذلك الفن والتكنولوجيا .وسنركز على الصورة التي تشمل التماثيل والصور المرسومة والملصقات والتدوينات على الجدران سواء كانت بسيطة أو التي تندرج ضمن قن الشارع . وكذلك عن ماهيتها لكونها تعبيراً وإبداعاً في المجال الفني والجمالي، وترويجا في مجال الصناعات الثقافية باعتبارها من أهم وسائط التواصل الجماهيري في هذا العصر

ولكي نفهم الصورة أكثر في سبب انتشارها وتواريها في مجتمعات دون غيرها نبدأ بنظرة أتباع الديانات لها والتي كان لها انعكاس كبير على تطورها أو ظهورها بشكل محتشم في الحضارات الإنسانية .

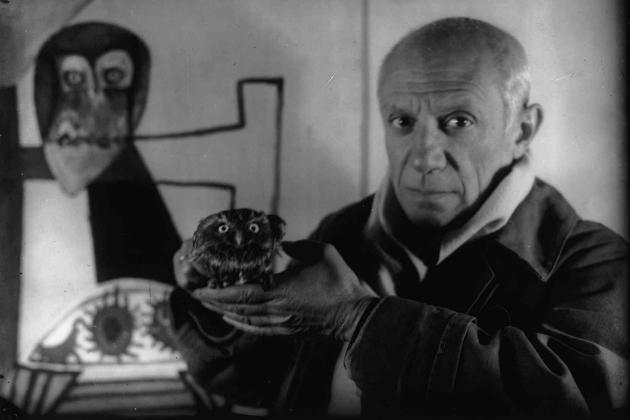

وإذا كانت الصورة كتماثيل وأيقونات ورموز في البوذية والطاوية والديانات الوثنية لها حضور كبير فإن الديانات السماوية تطرح مشكلة جلاء الصورة واختفائها . والديانات الثلاث دون ذكر مذاهبها تختلف أيضا في نظرتها للصورة ،فإذا كانت المسيحية ديانة صورة نظرا للكم الهائل من الأيقونات والتماثيل التي تجسد السيد المسيح أو مريم العذراء والحواريين رغم بعض الصراعات بين الكنائس الشرقية البيزنطية والكنائس الغربية ،وكان لتساهل المسيحيين مع الصورة تطور كبير في مجال الفن بشقيه رسما ونحتا وراكمت الدول الغربية إرثا كبيرا في الصورة ، ولكن العكس نجده في اليهودية والاسلام. ففي الإسلام ارتبطت الصورة بالخلق والخالق ، كما جاء في الآية 6 من سورة آل عمران : (( هو الذي يصوِّركم في الأرحام كيف يشاء )) وأيضا في الآية 8 من سورة الانفطار :(( في أيِّ صورة ما شاء ركبك )). ولذلك يعتقد الكثيرون أن التصوير يقتصر على الخالق ويتم تحريمه رغم عدم وجود نصوص صريحة تثبت ذلك. أما في الديانة اليهودية فالتصوير حرام سواء كان رسما أو نحتا وذلك انطلاقا مما ورد في الوصية الثانية من الوصايا العشر في سفر الخروج الإصحاح 20 «لَا تَصْنَعْ لِنَفْسِكَ تَمثَالًا بِأيِّ شَكلٍ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ فَوقُ، أوْ عَلَى الأرْضِ مِنْ تَحْتُ، أوْ فِي المَاءِ مِنْ تَحْتِ الأرْضِ. لَا تَسْجُدْ لَهَا أوْ تَعْبُدْهَا، لِأنِّي أنَا إلَهَكَ إلَهٌ غَيُّورٌ “. هذا التحريم في اليهودية كان له تأثير على المسلمين خاصة البلدان التي تعتنق المذهب السني ، ورغم النزعة التحريمية عند المسلمين إلا أننا نجد الكثير من المنمنمات في العالم الإسلامي والتي منها ما كان أكثر جرأة إلى درجة رسم الأنبياء والرسل خاصة في بلاد فارس والهند وتركيا وللاستزادة في الاطلاع على الموضوع يمكن أن نقرأ كتب المتخصص في النصوص القرآنية. الفيلسوف وعالم أنثروبولوجيا الأديان، الفرنسي الجزائري الأصلي مالك شبل الذي تناول موضوع الصورة في الإسلام وله الكثير من الحوارات والمقالات في علاقة الصورة بالدين وكذلك في ربط الغرب لبعض الأحداث بالدين في حد ذاته بدل ربطها بسوء فهم لأشخاص لهذا الدين ، ودراسات قيمة عن الأحداث الدامية التي صاحبت نشر الصحيفة الأسبوعية الفرنسية شارلي إبدو لكاريكاتيرات مسيئة للرسول ص مما أدى إلى إحراق مجهولين لمقر الجريدة سنة 2011. وفي سنة 2015 وقع هجوم على مقر الصحيفة أسفر عن مقتل 12 شخصاً، من بينهم 8 من أهم الرسامين والمحررين . هذه الأحداث لا نذكر بها بل هي في صميم الموضوع لأنها توضح لنا مدى تأثير الصورة وإشكالية التواصل بين المرسل والمتلقي إضافة إلى أهم عنصر في الرسالة التواصلية الذي يتجلى في الاستجابة. وأية استجابة تكون حين يصل الأمر إلى حد قتل المرسل ، هذا الصراع الديني في مجال الصورة بدأ بشكل رسمي سنة 1996 حين نشرت مجلة “فيشار ميمانسا ” الهندية لوحة للفنان الهندي الشهير (مقبول فداء حسين ) الذي يلقب ببيكاسو الهند ، تحت عنوان ” مقبول فداء حسين :فنان آم جزار ؟ ” رغم أن اللوحة التي تبدو فيها امرأة عارية على شكل خريطة الهند بعنوان “آلهة الهند” رسمها سنة 1970 لم تثر أية ضجة في ذلك الوقت ، إلا أن قراءة اللوحة من طرف المجلة بشكل مختلف ونشرها سنة 1996 أدى إلى ظهور اضطرابات في الهند سقط خلالها الأف الضحايا وأحرقت الكثير من المنازل والمحلات التجارية والمساجد والمعابد ، وخرجت الأمور عن السيطرة واضطرت الشرطة إلى إطلاق النار لإيقاف حمام الدم . وتعرض الفنان ” مقبول فداء حسين إلى تهديدات إرهابية ومتابعات قضائية من طرف متطرفين هندوس لرسم اللوحة من طرف فنان مسلم ، واعتبروا أن هذه اللوحة إهانة لآلهتهم ، مما دفع بالفنان الهندي ” مقبول فداء حسين ” إلى التوجه نحو الإمارات العربية المتحدة سنة 2006 إلى أن توفي فيها سنة 2011.

أما الصورة عند الفلاسفة والمفكرين فقد عرفت دراسات قيمة وأبحاث سلطت الضوء عليها في العصر الحديث ، وقد ركز إيمانويل كانط على أن الصور لا تمثل الواقع بشكل مباشر، بل إنها تقوم على تنشيط استجابات ذهنية للموضوعات المحسوسة.

، ومن بين أشهر الفلاسفة الذي اهتموا بالصورة وكتبوا عنها نجد الفيلسوف الفرنسي رولان بارت (Roland Barthes) خاصة في كتابه “Camera Lucida” الغرفة المظلمة”، وفيه يصنف الصورة إلى ثلاثة أنواع:

1. *الصورة الإشعاعية* (l’image radiographique): والمقصور بها الصورة التي تظهر الأشياء كما هي، دون الحاجة إلى تعديل أو تاويل .

2. *الصورة السيميائية (l’image sémiotique) التي تحمل معاني وتأويلات محددة.

3. *الصور الشعورية (l’image affective):وهي التي تؤثر على المشاهد عاطفيًا،

ورغم هذه الأقسام فإن بارت يرى أن هذه الأنواع الثلاثة متداخلة مع بعضها البعض . ويعتقد أن الصورة هي وسيلة قوية للتواصل والتعبير، ويمكن أن تكون وسيلة للتحليل والتفكير النقدي. ولكنها أيضًا يمكن أن تكون وسيلة للتحريف والتلاعب.

أما في الظاهريتة أو ما يعرف بالفينومينولوجيا فقد أكد هوسرل، على أهمية الصورة في عملية الإدراك وكيفية تشكيل الوعي للواقع.

كما قدم الفيلسوف الكندي مارشال ماكلوهان نظريته في وسائل الاتصال الجماهيري من خلال كتبه مجرَّة جوتنبرج (1962)، فهم وسائل الاتصال (1964)، الإعلام هو الرسالة (1967)، وكتب أخرى فكرة “الوسائط البصرية” واعتبر أن “الوسيلة هي الرسالة” في كتابه ” فهم وسائل الإعلام”، لأن الوسيلة هي التي تلعب الدور الرئيسي في عالم الإعلام ويجب أن تنال التركيز الأكبر من البحث حيث إن الصور التي يتم من خلالها نقل الرسالة، لا تنقل المحتوى فقط، بل تؤثر أيضًا في طريقة ا هذا علاوة على الأبحاث القيمة الأخرى في مجال الصورة ونذكر على سبيل المثال المؤرخ الألماني إروين بانوفسكي الذي بلور المنهج الأيقونولوجي ومؤرخ الفن الأمريكي ويليام ميتشيل الذي ركز في دراسة الصورة على ما هو متداول كالخربشات والكتابات الجدارية والبطاقات البريدية بعيدا عن تحليل الأعمال الفنية لتفكير والتفاعل مع العالم. وليس الرسالة نفسها، بدءا من القرن العشرين.

وفي مجال علم الاجتماع نستحضر الدراساات القيمة للفرنسية اناتالي هينريش الفرنسية المختصة بالدراسة النقدية للثقافة والفنون ، وتنطلق من دراستها للصورة على أنها وسيلة للتواصل والتفاهم، وكوسيلة للتحليل الاجتماعي والثقافي. و تعتقد أن الصورة ليست مجرد تمثيل للواقع، بل هي أيضًا وسيلة للتحليل والتفكير النقدي. وباختصار شديد فإنها وسيلة للتواصل والتحليل والتحدي وللاستزادة في الاطلاع على نظرة ناتالي هينريش يمكن الاطلاع على كتابها “ La Fabrique du patrimoine صناعة التراث ، حيث تدرس كيفية تأثير الصورة على مفهوم التراث والهوية الثقافية.

وفي مجال التواصل نجد نفس التعقيدات فعلاوة على كثر أنواعه كالاتصالات اللفظية وغير اللفظية فإن الاختلاف يكون كبيرا حتى بين الجنسين فالمرأة أكثر توظيفا للاتصالات غبر اللفظية وحسب أبحاث علمية وميدانية فإن المرأة توظف ضعف ما يوظفه الرجل يوميا ، وكذلك تعتمد على حاسة اللمس أكثر من البصر في التواصل وهنا يتجلى التعقيد في تعامل المرأة مع الصورة ، ويجب مراعاة هذه الفروق الفردية في الرسالة التواصلية التي تعتمد على الصورة. هذه الفروق بين الجنسين في التلقي نجدها أيضا بين الشرق والغرب. ففي مقابلة أجراها الكاتب والمفكر الفرنسي هنري دي مونفالييه سنة 2014 مع المفكر الفرنسي المختص في الصورة ريجيس دوبريه يقول : لدي عين ولكن ليس لدي أذن، أنا بصري ولست سمعيا

، فهذا لا يعني أن هذا المفكر الفرنسي لا يسمع بل يتحدث عن طبيعة تلقيه لكل مرئي على اعتبار أنه ينتمي للحضارة الغربية التي تعتمد على العين أكثر من الأذن بينما في الحضارات الشرقية تكون الأذن سابقة على العين في تلقي الرسالة أو بعثها ، فمثلا في القران الكريم نجد دائما الاذن تسبق العين كالسميع البصير التي ترددت في الآية ا1 من سورة الإسراء والآيتين 20 و56 من سورة غافر والآية 11 من سورة الشورى

وهذا ما انتبه إليه ريجيس دوبريه إلى درجة أنه ربط قصة الإمبراطور الصيني الذي طلب من رسام قصره أن يمحو الشلال من الجدار لأنه يحرمه من النوم بأهمية السمع على البصر أو الأذن على العين. وإن كنت اعتقد أن هذا يتعلق بالتصاحب الحسي أي تراسل الحواس فيمكن للعين أن تسمع وللأذن أن ترى. هذه الملكة هي التي كانت يتمتع بها الإمبراطور واثبت الأبحاث خاصة التي أنجزها عالم الأعصاب والوراثة البريطاني سيمون فيشر Simon Fisher ان هذه الظاهرة حقيقية وليست هلوسات ،ومن خلال تجارب مخبرية بالأشعة والرنين المغناطسي لاحظ هذا التداخل بين الحواس. ويمكن ان نستشهد ببعض نماذج المبدعين كالشاعر الفرنسي ارثر ريمبو والفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي الذي ربط الموسيقى بالرسم وكان يرى الألوان نغمات وموسيقى وكذلك ألكسندر نابوكوف في سيرته الذاتية حيث يميز كل حرف عن آخر باللون، وفي الأدب العربي يمكن أن نستحضر توفيق الحكيم حين زار متحف اللوفر في كتابه “زهرة العمر” حاسة السمع في تأمل لوحة “إعراس قانا” Les noces de cana للفنان الإيطالي باولو كالياري المعروف بفيرونيس Paolo Caliari – Véronèse قائلا :

” .إني لأكاد أصغي إلى أحاديث الأبطال وهم على الموائد في أفراح (قانا) لوحة (فيرونيز)، وأكاد أسمع ضجيج الحاضرين وصياح الشاربين ورنين الكؤوس وخرير النبيذ يفرغونه من دن إلى دن… وأنا كالمأخوذ، أفحص السطور بيدي لأتبين إن كانت من مداد أو من أثير “

وللإشارة أن ريجيس دوبريه أكثر المفكرين المختصين بالصورة . ألف نحو ستين عملاً ،و يُعرف بشكل خاص بكونه مخترع “علم الوسائط”: ظهر هذا المصطلح الجديد لأول مرة في كتاب “القوة الفكرية في فرنسا ” (1979). ويختلف عن علم اجتماع وسائل الإعلام. بل يمكن تعريفه بأنه علم الوساطات التقنية للثقافة. أسس ريجيس دوبريه مجلة Cahiers de médiologie (1996-2004) وأدارها قبل أن ينشئ مجلة Medium ، التي أدارها منذ عام 2004. ومن هذا المنظور الإعلامي، كرّس ريجيس دوبريه عشرين عامًا من التأمل لمسألة الصورة وتحدياتها. ومن أهم مؤلفاته في الصورة موت الصورة وحياتها. وهنا سنتذكر أيضا ما قاله هيغل عن موت الفن، حيث يسود الاعتقاد أن الموت مرتبط بالنهاية، فموت الصورة تعني أنها تبدأ من حيث انتهت اي بداية حياتها وخلودها . لانها لا تمثل إلا اغتيالا للحظة من زمن منفلت. وهنا استحضر قولة المصورة الأمريكية سوزان سونتاغ “حين ينتابنا الخوف نطلق الرصاص، وحين ينتابنا الحنين نطلق الصور”. ولا عجب اننا نستعمل القتل في الصورة حيث نقول اقتنص الصورة ونفس الشيء بالإنجليزية shot والكثير من اللغات تستعمل كلمة capture التي لها نفس المعنى .

ولعل اهم ما جاء به ريجيس دوبري هو عصور الصورة ، وكل عصر يعتبر براديغما له خصائصه ومميزاته عن البقية ، فالعصر الأول للصورة هو اللوغوسفير Logosphèreويمتد إلى ظهور الطباعة ، والثاني الغرافوسفير graphosphèreويمتد من اختراع المطبعة إلى اختراع الشاشة الملونة ، والثالث هو عصر الفيديوسفير Videosphère وهو عصر الشاشة الذي نعيشه الآن . قد تتداخل هذه العصور أو البراديغمات ولكن هناك طغيان سلطة عصر على آخر .

هذا العصر أي عصر الفيديوسفير صوتا وصورة لم تعد فيه سلطة الفكر والقراءة والكتابة هي التي تتحكم في العالم بل ظهرت فيه سلطة الصورة من خلال شاشة الهاتف. وهنا نطرح سؤال في إمكانية التواصل مع هذا الجيل لأننا نحاول فقط الاتصال لا التوصل وبشكل عمودي نازل أو هابط هابط من طرف واحد ليعود مفهوم البرج العاجي في برج عاجي. فالأجيال التي تم تصنيفها من y و z أصبحت متجاوزة فنخن الأن أمام جيل الفا وغدا مع جيل بيتا. فالصورة لم تعد كما كانت. فهل تعريف رائد مجال التصوير الفوتوغرافي السويسري روبرت فرانك Robert Frank “هناك شيء واحد يجب أن يحتويه التصوير الفوتوغرافي هو اللحظة الإنسانية ” سيكون صالحا مع تـأثير الذكاء الاصطناعي مادامت إنسانية اللحظة لا وجود لها ، ولا يختلف هذا التعريف عن هنري كارتييه بريسون ، أحد أعظم المصورين في القرن العشرين الذي يرى أن التصوير الفوتوغرافي هو “فن التعبير عن لحظة حاسمة”. وبين اللحظة الإنسانية عند روبرت فرانك واللحظة الحاسمة عند كارتييه بريسون تحضر لحظة أخرى مختلفة تماما عنهما

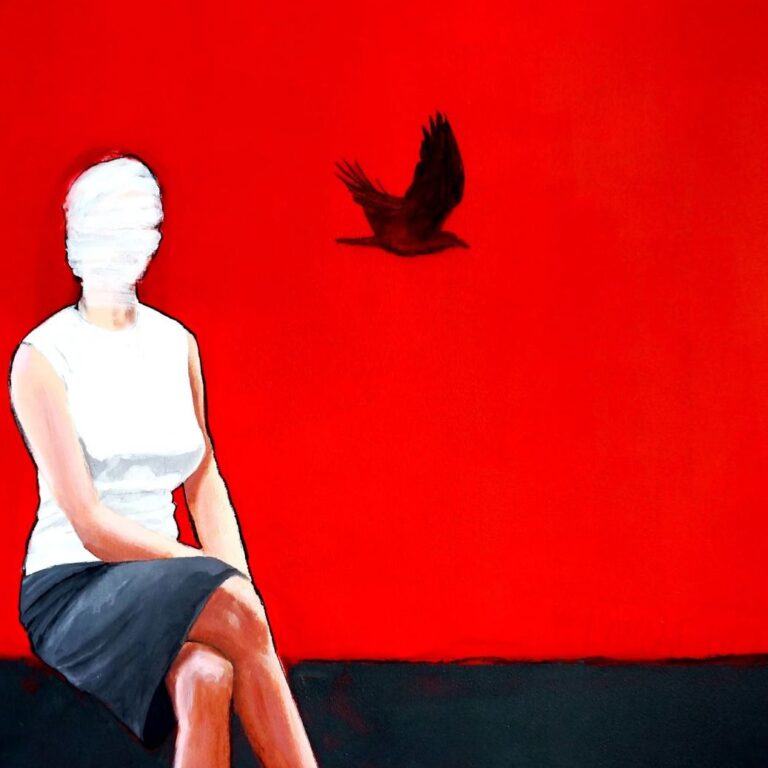

كيف سيكون مصير الفن بصفة عامة في ظل هذه التطورات.؟ صحيح أن الفنون المعاصرة استفادت من الصورة كثيرا سواء في فن الفيديو أو الأداء الحي وكذلك في الفن المفاهيمي ، وكان هذا التلاقح ثريا جدا إلى درجة أن أصبحت الصورة لأننا الفنون المعاصرة يغلب عليها التهجين ، وهل الأروقة والمعارض الفنية التي أصبحت شبه فارغة ستستمر إذا لم تستعن بآخر التطورات في عرض الأعمال الفنية سواء كانت كلاسيكية او حديثة أو معاصرة؟

ولذلك لابد من استراتيجيات التواصل تحدد بدقة كيفية بلوغ النتائج والوصول إلى الجمهور المستهدف. فمثلا توظيف هذه المنصة من طرف غرفة 19 يدخل في إطار هذه الاستراتيجية ولا ريب أن هذا التواصل ذو قيمة لأنه يقدم في حلة مناسبة تراعي تطورات العصر في انتظار أن ينضم الكثير من الشباب في صلب هذه العملية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد سعود

محاضرة قيمة جدا جدا. قراءتها افضل من قراءة كتاب بكامله

تحياتي لك والتقدير،

ماتعة كثيرا . شكرا على الإفادة

كل الشكر لمروركم