واسيني الأعرج في القدس العربي اللندنية

يبدو واضحا منذ روايتها الأولى: ريحانة، ثم في فمي لؤلؤة، وأخيرا: سرديتها “مقهى ريش”، أن الكاتبة الإماراتية ميسون صقر القاسمي، لا تكتب لمجرد الرغبة الثقافية الهاربة، ولكن بوصفها حاملة لقضية متجذرة وعميقة، ليس بالمعنى السياسي التبسيطي، ولكن بالمعنى الحامل لهاجس مركزي يسير على هديه كل من اختار القلم. إضافة إلى أنها لا تستطيع أن تتخلص من شرطيتها كونها امرأة، ليس بالمعنى الجندري، في مجتمعات عربية ما تزال حبيسة التقاليد الميتة التي تحد من انطلاقها وقدرتها على العطاء. روايتها الأولى “ريحانة” التي صدرت عن دار الهلال بالقاهرة، تلامس البنية التحتية لواقع الخليج في فترة ما قبل النفط. في السياق نفسه، اشتغلت في “فمي لؤلؤة” (2016) على الميراث الشعبي بكل غناه ومعاناته. يكفي أنها قضت سبع سنوات من البحث والتقصي. وأخيرا نصها “مقهى ريش، عين على مصر” الذي تحول على يدي ميسون إلى سيرة لمكان أوسع من مجرد مقهى، ولم تأبه الكاتبة كثيرا بالتصنيفات الجنسية الجاهزة التي تقربه أو تبعده عن “الرواية”. يضاف إلى ذلك كله رصيدها الفني التشكيلي المهم وخبرتها الشعرية المميزة التي تراوحت بين العربي الفصيح والمصري الشعبي: هكذا أسمي الأشياء، الآخر في عتمته، تشكيل الأذى، عامل نفسه ماشي (عامي مصري)، وغيرها من المجموعات

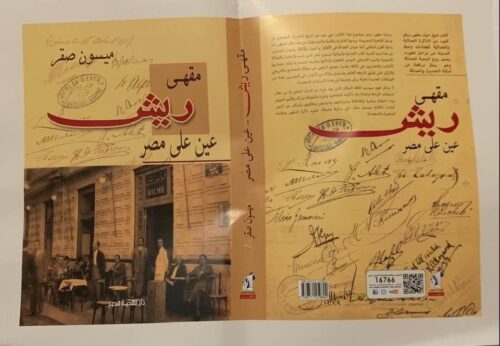

ما قالته الكاتبة في “ريحانة” وفي “فمي لؤلؤة” يثبت أننا أمام تجربة روائية وسردية شديدة التمايز. لا غرابة، فهذه السردية نجدها مبثوثة في الكثير من قصائدها حيث أولتها مساحة تجعل القارئ وهو ينتهي منها، هل كان بصدد قصيدة أم في عمق سردية وضعت المأساوي كأفق تعبيري وكتابي. فقد أدركت ميسون وهي المثقفة سياسيا في تكوينها الأكاديمي (خريجة الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 1982) أنه لا كتابة حقيقية خارج الفعل التراجيدي كما عبر عنه أرسطو وهو يصنف الأنواع التعبيرية الأدبية. وما قامت به في “مقهى ريش” لا يخرج عن هذه المدارات التي يتضامن فيها اللغوية والشعري والملحمي. فالمقهى محمول مكاني وثقافي أكثر بكثير من مساحته الضيقة مهما اتسعت. معلم “كافي (مقهى) ريش” الذي أسسه الفرنسي هنري ريسينيية قبل أن ينتقل في 1916 إلى اليوناني ميشيل بوليتس، وينتهي في 1960 إلى المصري عبد الملاك خليل ميخائيل الذي منحته الاستمرارية من خلال ورثائه، يكاد يصبح سيرة مكانية مليئة بالأصوات التي غيرت وجه مصر الحديث كله، ثقافيا (نجيب محفوظ)، سياسيا (اجتماعات ثورة 1919 السرية. جمال عبد الناصر…)، وفنيا (أم كلثوم، فاطمة رشدي). اعتمدت ميسون الوثيقة لتدعيم قراتها (وكانت أولاها وثيقة الأهرام 1 فبراير من سنة 1904، التي احتوت على إعلان مزاد بيع أرض العمارة التي تضم المقهى)

لقد فتحت ميسون صقر، بعملها هذا، كل النوافذ السرية التي جعلت من “مقهى ريش” ليس فقط عالما ساحرا، ومقهى يرتاده عشاق الخطابات المتضاربة والأسرار التي لا تخفى على أحد، ولكن مطية إبداعية لاستحضار القاهرة كلها، ومصر، والحركات المقاومة للموت، وانتصار الجمال على القبح، والحب على الضغينة. وقد قامت ميسون، من أجل ذلك كله، بجهد توثيقي كبير جعل من فعل الكتابة، جهدا حقيقيا وليس عملا بسيطا. وقد صرحت بذلك بلا مواربة في مفتتح نصها بحيث ذكرت أن الفكرة خامرتها منذ سنة 2013 حينما قامت بمسح لمعظم الجرائد والمجلات الورقية التي كانت في حوزة مالك مقهى ريش حينذاك مجدي عبد الملاك، والحفاظ عليها إلكترونياً، ونقلها إلى برنامج “وورد” حتى تتمكن من قراءتها، وطباعتها، فكان أن سجلت حوالي 173 موضوعاً، كانت سندها في فهم تاريخ المكان والكتابة عنه، بأفق تاريخي وبنفس حكائي جميل يعطي الرغبة بعدم ترك الكتاب نهائيا لغاية الانتهاء من قراءته. فخلقت بذلك سردية كاملة موضوعها المركزي عشق مصر، ومطيتها الإبداعية “مقهى ريش”. تقول ميسون في هذا السياق: “ما يهمني هنا هو توصيف مرحلة ما، بما لها من علاقة بالجغرافيا، فما اشتغلتُ عليه بادٍ في حكايات الغير، لذلك ركزتُ على تتبع دروب الوثائق ومساربها التي تختلف من ورقة إلى أخرى، فتقع في غرام الاكتشاف والتلصص على ما هو بالغ الدقة، والذي لا يمكن أن يقوم به بحث أو كتابة متقصية لكل تلك التفاصيل، من تغيير اسم المكان، ومن اختلافات ونماذج متعددة لشكل واحد، له أشكاله الإطارية المأخوذة من بنية أخرى، وكأننا نلوي عنق الحكاية الواحدة ثم نعصرها، ثم نولِّد منها الكثير من الحكايات المحكية من قبل، والتي تكررت مرات ومرات” وانتهت إلى السؤال الصعب والقاسي: اين ذهبت كل تلك الأصوات التي بنت مصر ثقافيا وحضاريا وفنيا وخرجت في معظمها من ذلك المقهى؟ استطاعت ميسون أن تنشئ الحكايات وتختبرها بوضعها تحت مجهر القراءة المتفحصة، بأفق إبداعي. لا تبحث في رحلتها الإبداعية والتاريخية عن الجديد، ولكن عن المختلف والمتميز والمدهش. فأعادت صياغة الحكايات المتناثرة في هذه الوثيقة أو تلك، وأدرجتها نظام حكائي وسردي سبق أن مارسته في نصيها السابقين. ولا نحتاج إلى جهد كبير لندرك بعد هذا الحفر السردي الحكائي، أن دلالات “مقهى ريش” القريب من ميدان طلعت حرب (يتوسط شارعاً كان يسمى سابقاً شارع مصر العتيقة) أكبر بكثير من جغرافية محدودة المساحة والتاريخ

يبدو واضحا أن الرواية العربية توجهت في السنوات الأخيرة، نحو إعادة تشكيل تاريخها كبنية قادرة ليس فقط على استيعاب التاريخ وقراءاته الحية، بل وتخطي يقينياته. أهم ما في التاريخ ليست وقائعه التي لن يكتبها إلا منتصر بمنظوره، ولكن المساحات المفتوحة على القراءة والتأويل، وهو ما يمنح النص الأدبي مجالات واسعة تجعل من هذه المادة مبتدأها ومنتهاها. فكلما ظننا أن التاريخ قال كلمته الأخيرة؟ مع المؤرخ اكتشفنا البياضات التي تنتظرنا ككتاب، وكروائيين. كلها أراض بكر تنتظرنا بالكثير من اليقظة لاختراق القشرة الخارجية التي تبين لنا في النهاية أننا لا نعرف الشيء الكثير خارج المتداول والعام. لهذا يبدو النص السردي والروائي على وجه التحديد، لحظة تفكيكية جديرة، للمسلَّم به والمتداول على أساس أنه الحقيقة الوحيدة والمطلقة. ليس سهلا، في المجال السردي، هز يقين قديم ومتوارث وإنشاء سردية جديدة بوسائط يلعب فيها المتخيل مقرونا بالتاريخ، دورا حاسما. لم يعد التاريخ هو المالك الاوحد للحقيقة. فهو لا يملك أكثر من حقيقته التي كثيرا ما تكون مشفوعة بالإيديولوجيا المعبرة عن شبكة مصالح غير تاريخية. أصبحنا نؤمن اليوم بأن للرواية أيضا حقها في قول هذا التاريخ انطلاقا من آلياتها الخاصة، ولها حقيقتها/حقائقها المضمرة التي تتأسس عليها الحضارات البشرية. فالجهد الذي بذلته ميسون في هذا النص ضخم ومميز جعل نصها ينتقل من الأكثر ضيقا نحو الأكثر اتساعا فيشمل تاريخا وأمة، عليها ألاّ تسلم فيما ميزها عبر التاريخ. فالشاب عريان يوسف الذي ألقى بقنبلة على سيارة رئيس الوزراء يوسف وهبة باشا، لا يختلف عن الفلسطيني الذي سرق منه حقه في الوجود والحياة، ولا يختلف عن شباب الميدان الذي خرجوا بشكل غير مسبوق طلبا للحق في الحياة والحرية. وهو ما جعل من “مقهى ريش” محكية كبيرة عن زمن يتغير بسرعة. ما يسعد اليوم عربيا، هو أن ظاهرة استعادة الرواية حقها في التاريخ، أصبحت ظاهرة عامة، بينما بقي النقد العربي متجمدا داخل المقولات الجاهزة بدل أن يخرج من سجنه النظري ومحاورة المشاريع النصية الحكائية في تمايزها. النظريات النقدية مهمة من الناحية المعرفية، لكنها لا تعوض فعل قراءة الجهد الروائي وفق الخطوط والمدارات التي يفرضها النص على الناقد