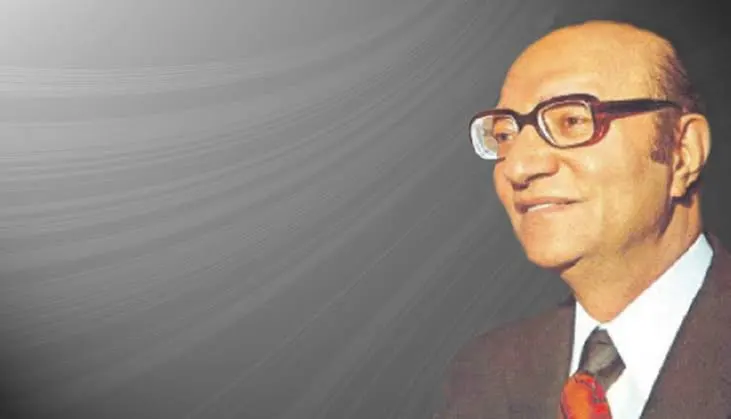

الدكتور سعيد عيسى

تبدو أغنية أمّ كلثوم «أغدًا ألقاك» لأوّل وهلةٍ قصيدة حبٍّ رصينةً في لغةٍ فصحى أنيقةٍ ولحنٍ شرقيٍّ مطعَّمٍ بلمساتٍ حديثةٍ؛ غير أنّ النّظر إليها من زاويةٍ أنثروبولوجيّةٍ يكشف لنا أنّها أكثر من ذلك بكثيرٍ. فهي ليست نصًّا شعريًّا وحسب، بل «واقعةٌ ثقافيّةٌ» مكتملة الأركان، تاريخٌ، وصوتٌ، وجسدٌ، وطقوس استماعٍ، وبُنًى جندريّةٌ وطبقيّةٌ، وتمثّلاتٌ للهويّة والزّمن. ومن خلال «وصفٍ كثيفٍ» لهذا العمل – كما يقول كليفورد غيرتز – يمكننا أنْ نرى كيف تتقاطع في هذه الأغنية ذاتٌ عاشقةٌ، ومجتمعٌ في حالة انتظارٍ، وأمّةٌ متخيَّلةٌ تسمع نفسها في صوت امرأةٍ واحدةٍ.

تبدأ الحكاية في سياقٍ تاريخيٍّ عربيٍّ مضطربٍ؛ فالأغنية تظهر في أواخر السّتينيّات وبدايات السّبعينيّات من القرن الماضي، في الزّمن الفاصل بين النّاصريّة والسّاداتيّة، وبعد هزيمة 1967 مباشرةً تقريبًا. كان العالم العربيّ حينها يخرج من شرخٍ عميقٍ في صورته عن نفسه، مُتْخَمًا بخيبات الأيديولوجيا والوحدة والتّحرر، وممتلئًا في الوقت ذاته برجاءٍ غامضٍ في «غدٍ» أفضل. في هذا المُنَاخ تحديدًا تأتي أغنيةٌ عنوانها سؤالٌ: «أغدًا ألقاك؟»، فتقع على الوجدان الجَمْعِيِّ موقعًا خاصًّا؛ إذ لا تعود حكاية عاشقةٍ تنتظر حبيبها وحسب، بل تُسْمَعُ – ولو من تحت النّص – كصوت مجتمعٍ كاملٍ يتساءل: هل يأتي الغد فعلًا أم أنّ الوعد كلّه كان سرابًا؟

وإذا أضفنا إلى هذا أنّ القصيدة كتبها شاعرٌ سودانيٌّ هو الهادي آدم، وغنّتها أمّ كلثومَ في القاهرة بلحن محمد عبد الوهّاب، اتّضحت لنا طبقةٌ أخرى من المعنى. فالسّودان، في المخيال الثّقافيّ آنذاك، كان هامشًا جغرافيًّا بالنّسبة إلى «المركز» المصريّ، لكنّ هذه القصيدة تشي بأنّ الهامش لا يأتي هنا بوصفه تابعًا، بل بوصفه مشاركًا في صناعة «الثّقافة العربية العليا»؛ قصيدةٌ فصحى جزلةٌ، صالحةٌ للدّخول فورًا إلى سجلات الغناء الكلاسيكيّ. غير أنّ دخولها الوجدان العربيّ الواسع لم يتمّ إلا عبر بوّابة القاهرة وصوت أمّ كلثوم، وهذا ما يجعلنا نرى آليّة هيمنةٍ ناعمةٍ، يفتح المركز أذرعه للأطراف ويعترف بها، لكنّه في الوقت نفسه يعيد قولبتها ضمن معاييره؛ فيغدو العمل في الذّاكرة «أغنيةً لأمّ كلثوم» قبل أن يكون «قصيدةً لشاعرٍ سودانيٍّ».

إذا تعمّقنا في البنية الزمنيّة للنّصّ، وجدنا أنّ جوهر التجربة العاطفيّة في «أغدًا ألقاك» ليس حضور اللّقاء بل تعلّقه الدّائم بالمستقبل. فالعنوان نفسه جملةٌ زمنيّةٌ قبل أن يكون جملةً عاطفيّةً؛ العاشقة لا تقول «أحبّك» بقدر ما تقول «أنتظر غدًا قد تأتي فيه». الحاضر في الأغنية متوتّرٌ، ناقصٌ، معذِّبٌ؛ والقيمة العظمى ترحَّل إلى «غدٍ» مؤجَّلٍ، قد يتحقّق وقد لا يتحقّق. هنا تصبح التّجربة العاطفيّة تشبه إلى حدٍ بعيدٍ تجارب الحياة المؤجَّلة في المجتمعات العربية، انتظار وظيفةٍ، أو سفرٍ، أو استقرارٍ سياسيٍّ، أو زواجٍ، أو تحرّرٍ. الزّمن الشّخصيّ في الأغنية، بما فيه من سهرٍ وأرقٍ واحتراقٍ، يعكس زمنًا جماعيًّا معلّقًا، حيث الأجساد نفسها تحمل آثار الانتظار في شكل أرقٍ ونحولٍ وقلقٍ وجوديٍّ.

ويتقاطع هذا البعد الزمني مع بنيةٍ جندريةٍ واضحةٍ. فالنّصّ مكتوبٌ بصوت أنثى تخاطب رجلاً: «أغدًا ألقاكَ»، رغم أنّ مؤلّفه رجلٌ، ومُلحّنه رجلٌ، والجمهور الأكبر الذي احتفى به كان – في ذلك الزّمن – من الرّجال أيضًا. نحن إذًا أمام أنوثةٍ مُتخيَّلةٍ صاغها رجالٌ وأدّتها امرأةٌ، في نموذجٍ كلاسيكيٍّ لإنتاج صورة «المرأة العاشقة» في الثّقافة العربيّة: امرأةٌ تنتظر، تصبر، تتحمّل، تحترق بصمتٍ. فهي في الأغنية ثابتةٌ في مكانها، فيما الحركة والقرار بيد الرجل الذي يأتي أو لا يأتي. وبذلك تتجلّى الفكرة الاجتماعيّة القديمة: الرّجل فاعلٌ متحرّكٌ، والمرأة ساكنةٌ منتظرةٌ؛ دورها الفضيلة والصّبر وضبط الرّغبة، لا المبادرة والاقتراح.

ومع ذلك، لا تخلو القصيدة من لحظات تمرّدٍ خافتٍ. ففي البيت الشّهير الذي تصوغ فيه سؤالها القاسي: «قُل لي هل ترانا نلتقي / أم أنها كانت اللقيا على أرض السّراب؟» ترتفع العاشقة فجأةً من مقام الانتظار الصّامت إلى مقام المحاسبة؛ تسأل، تستوضح، تشكّك في حقيقة ما جرى: أكان حبًّا حقيقيًّا أم وهمًا؟ هذه الوقفة تمنح الأنثى شيئًا من الوكالة داخل الخطاب، لم تعد مجرّد متلقيةٍ سلبيّةٍ لعطاء الرّجل أو هجره، بل ذاتًا قادرةً على مساءلة التّجربة ذاتها. غير أنّ هذه الوكالة تبقى محصورةً في المستوى العاطفيّ، ولا تمتدّ إلى تحدّي الأطر الاجتماعيّة الأوسع التي تقيّد النّساء؛ إنها تمرّدٌ «مسموحٌ به» داخل قالبٍ رومانسيٍّ رفيعٍ، لا ثورةً على منظومة الجندر نفسها.

وعلى مستوى اللّغة، نجد أنّ اختيار الفصحى يمنح الأغنية طبقةً إضافيّةً من المعنى. فالغالب على أغاني الحب في ذلك العصر كان العاميّة المصرية أو الشّاميّة، لغة الشارع اليوميّ. أما أنْ تُغنَّى قصيدة حبٍّ بالفصحى الكلاسيكيّة، فذلك يعني أنّنا أمام عاطفةٍ تُصَاغُ بقاموس «الثّقافة العليا». الحبّ هنا ليس عاطفةً عابرةً في حارةٍ شعبيّةٍ، بل تجربةً يُرَادُ لها أن تُرَقَّمَ في سجلّ الشّعر العربيّ الطّويل، من المعلّقات إلى الرّومنسيّات الحديثة. هكذا ترتبط التّجربة الفرديّة بالعربيّة الفصحى، أي باللّغة التي تُصَاغُ بها مشاريع الهويّة القوميّة والنّهضويّة؛ وكأنّ العاشقة، وهي تحكي حكايتها مع رجلٍ واحدٍ، تتكلّم في الوقت نفسه بلسان «أمةٍ» تتشارك قاموسًا وجدانيًّا واحدًا. هذا البعد يتعزّز حين نتذكّر أنّ ملايين العرب كانوا يسمعون الأغنية في الوقت نفسه عبر الإذاعات، أفرادٌ لا يعرف بعضهم بعضًا، يجلسون في بيوتٍ متباعدةٍ من الخرطوم إلى بغداد ومن القاهرة إلى الدّار البيضاء، لكنّهم ينصتون إلى الصّوت ذاته واللّغة ذاتها واللّحن ذاته. هنا تتجلّى فكرة «المجتمع المتخيَّل»، أمّةٌ من المستمعين تتكوَّن لحظة الاستماع، يربط بينهم شعورٌ خفيٌّ بالانتماء إلى فضاءٍ وجدانيٍّ واحدٍ.

ولا يمكن فهم «أغدًا ألقاك» أنثروبولوجيًّا دون التّوقف عند طقس الاستماع نفسه. فحفلات أمّ كلثوم، خصوصًا ليالي الخميس، لم تكن مجرّد عروضٍ فنيّةٍ؛ بل كانت مواسم اجتماعيّةً بمعنى الكلمة. تُعَدُّ البرامج العائليّة بحسب موعدها، تمتلئ المقاهي بالرّواد، تجتمع الأسر حول المذياع، تُرْفَعُ الأصوات وتُخْفَتُ الأنفاس عند مطلع الأغنية. في هذه الأجواء، تصبح الأغنية طقسًا جماعيًّا يدخل الناس من خلاله في حالة وجدٍ مشتركةٍ: تكرار المطلع، طلب إعادة المقطع، تصاعد تصفيق الجمهور، وتجاوب أمّ كلثوم مع هذه الطّاقة عبر التّطويل والإرتجال. الحدود بين المسرح والصّالة، بين المؤدّية والمستمعين، تتلاشى شيئًا فشيئًا؛ فالجسد الكبير الذي يتشكّل هناك هو «جسدٌ جمعيٌّ في حالة طربٍ»، حيث تُعَلَّقُ قواعد الحياة اليوميّة لصالح قوانين خاصة: الصّراخ، البكاء، الآهات، هي هنا أفعالٌ مشروعةٌ، بل مرحَّبٌ بها.

في مقابل هذا الجسد الجمعيّ المتحرّك، يبرز الجسد الوقور الثّابت لأمّ كلثوم على الخشبة، فستانٌ محتشمٌ، وشاحٌ، حركة يدٍ محسوبةٌ، ثباتٌ في الوقفة. هذا الشّكل الجسديّ يعطي شرعيّةً أخلاقيّةً كاملةً للغناء العاطفيّ؛ فالمرأة التي تغنّي عن الشّوق والعذاب والحبّ ليست «جسدًا معروضًا»، بل سُلطةً رمزيّةً، «سِتًّا» كما كان يُقَالُ لها، تُبْقِي الجسد في دائرة الاحترام وتسمح للعاطفة أنّ تُعَبَّرَ دون حرج. هنا تظهر مفارقةٌ لافتةٌ، الرّجال الذين يُطَالَبُونَ في الحياة اليوميّة بضبط مشاعرهم والانضباط في أدوارهم الرّجوليّة الصّلبة، يجدون في فضاء الطّرب «رخصةً» نادرةً للبكاء والأنين والآهات؛ أيْ أنّ الأغنية تفتح لهم متنفسًّا عاطفيًّا، تحت غطاء الفنّ الرّاقي، لا يهدّد صورتهم الاجتماعيّة.

على الضّفة الأخرى من التّجربة، يتجلّى حضور المركز والهامش في مستوًى أكثر تركيبًا. فقصيدة الهادي آدم، بنَفَسِهَا الرّومانسي الفصيح، تُقدِّم السّودان جزءًا أصيلًا من الفضاء الثّقافي العربيّ، لا تابعًا له. ومع ذلك، سرعان ما تتوارى سودانيّة النّص في وعي الجمهور العام لصالح هالته الكلثوميّة، تُذْكَرُ الأغنية بوصفها من روائع أمّ كلثوم وعبد الوهّاب، بينما لا يعرف كثيرون اسم الشاعر أو سياقه. هذه العمليّة تبيّن كيف يعيد المركز (القاهرة، صناعة الطّرب الكبرى) توزيع الضّوء الرّمزي، يعترف بالهامش ويستضيفه، لكنّه يمتصّه في سرديّته الخاصّة؛ وما يخرج إلى الذّاكرة بوصفه «تراثًا عربيًّا مشتركًا» يكون قد مرّ بالضرورة من قناة المركز.

من ناحية الموسيقى، يحمل لحن عبد الوهّاب دلالةً أنثروبولوجيّةً واضحةً على زمنه وطبقته. فالأوركسترا الكبيرة ذات المزج بين الآلات الشّرقيّة (عود، قانون، ناي) والآلات الغربيّة (كمانات، تشيللّو، كونترباص) تعكس حداثةً مدينيّةً صاعدةً، مدينةٌ عربيّةٌ تتطلّع إلى العالم، تسمع موسيقى فيينا وباريس، لكنّها تعيد ترجمتها إلى مقاماتها وأنغامها؛ وطبقةٌ وسطى متعلمةٌ تجد في هذا التّزاوج صورةً عن نفسها، لا هي تقليديّةٌ خالصةٌ ولا مقلّدةٌ بالكامل للغرب. وفي قلب هذا الإطار الموسيقي، يتقدّم نموذجٌ معيّنٌ للحبّ، حبٌّ فرديٌّ، قائمٌ على الاختيار والتّأمّل الذّاتيّ، لا على التّرتيب العائليّ المصلحيّ. العاشقة في «أغدًا ألقاك» لا تتحدّث عن صفقة زواجٍ بين عائلتين، بل عن تجربةٍ وجوديّةٍ مع رجلٍ واحدٍ، تُعِيدُ مراجعتها زمنًا بعد زمنٍ، وتسأل فيها عن القدر والمصير والذّاكرة والحقيقة والوهم. هذه النّزعة الرّومانسيّة هي أيديولوجيا طبقةٍ مدينيّةٍ صاعدةٍ، ترى في الحبّ مساحةً لتعريف الذّات الحديثة. لكنّها، كما رأينا، تبقى محكومةً بمنظومةٍ أخلاقيّةٍ محافظةٍ، لا خروج صريح على الأعراف، ولا انكسار جذريّ لأدوار الجندر، بل حداثةٌ عاطفيّةٌ تعيش داخل إطارٍ اجتماعيٍّ قديمٍ.

ومن المفيد، في هذا السياق، أنْ نتوقّف عند رمز «الغد» مجددًا، لكن هذه المرّة عبر زاوية الذّاكرة السّياسيّة. فالمستمع العربيّ في أوائل السّبعينيات لم يكن يأتي إلى الأغنية بوجدانٍ «فارغٍ»؛ كان محمّلاً بصدمة الهزيمة وأسئلة المصير القوميّ. حين يسمع صوتًا يردّد: «أغدًا ألقاك؟» ثم يتلوه سؤالٌ: «هل ترانا نلتقي أم أنّها كانت اللّقيا على أرض السّراب؟»، فإنّ الكلمات تلامس في داخله طبقةً أخرى من المعنى غير العشق الفرديّ. تصبح هناك إمكانيّة لقراءة النّص باعتباره حوارًا بين شعبٍ ومشروعه السّياسيّ؛ بين أمّةٍ ووعود قادتها؛ بين تاريخٍ مليءٍ بالشّعارات وغدٍ موعودٍ لم يتحقّق بعد. هنا تتداخل التّجربة الفرديّة مع التّجربة الجماعيّة في مستوًى رمزيٍّ عميقٍ، وتسهم الأغنية – دون أنْ تقصد مباشرةً – في بلورة حساسيّة ما بعد الهزيمة، هشّةٍ، متردّدةٍ، تتأرجح بين رجاءٍ ويأسٍ، بين أملٍ في لقاءٍ آتٍ وخوفٍ من أنْ يكون كلّ شيءٍ قد كان سرابًا.

ومع مرور الزّمن وتغيّر وسائط السّمع، تستمرّ «أغدًا ألقاك» في أداء أدوارها الثّقافيّة ولكن داخل فضاءاتٍ جديدةٍ. فبعد أنْ كانت تُسْمَعُ في البيوت عبر الراديو وفي المقاهي والمسارح، باتت تُسْتَعَادُ اليوم عبر التّسجيلات الرّقميّة ومنصّات الفيديو. والمثير للاهتمام أنّ التّعليقات المعاصرة حولها تكشف استمرارها كـ«وعاءٍ للذّكريات»: أجيالٌ لم تعش زمن أمّ كلثوم تربطها الأغنية بذكريات الآباء والأجداد؛ عربٌ مهاجرون يكتبون أنّ هذه الأغنية تذكّرهم ببيت الجدّة أو بضوضاء الحيّ القديم في المدينة التي غادروها. هنا تتحوّل الأغنية إلى جسرٍ مع وطنٍ متخيَّلٍ؛ وطنٍ ربما لم يختبروه فعلاً، لكنّهم يحسّونه من خلال هذا الصّوت. وبذلك تتضاعف وظيفة «أغدًا ألقاك»، فهي ليست فقط طقسًا عاطفيًّا في لحظة بثٍّ حيّةٍ، بل أيضًا مخزنًا للذّاكرة عبر الأجيال، يُسْتَخْرَجُ كلّ مرّةٍ ليستعاد معه جزءٌ من زمنٍ مضى، فرديًّا كان أم جماعيًّا.

في ضوء كلّ هذه الطّبقات المتراكبة، يمكننا في الختام أنْ نرى «أغدًا ألقاك» بوصفها نقطة تقاطعٍ كثيفةٍ لعناصر متعدّدةٍ: زمنٌ عربيٌّ معلّقٌ بين هزيمةٍ ورجاءٍ، أنوثةٌ مُصَوّغَةٌ في قالب الانتظار والصّبر مع ومضاتٍ خفيفةٍ من الاعتراض، لغةٌ فصحى تصوغ الحبّ على مقاس الأمّة لا على مقاس الأفراد فحسب، طقس طربٍ جماعيٍّ يحرّر الأجساد مؤقتًا من قيود اليوميّ، علاقةٌ معقّدةٌ بين مركزٍ ثقافيٍّ يهيمن ويعترف وهامشٍ يشارك ويُمتَصّ، وحداثةٌ موسيقيّةٌ رومانسيّةٌ تسعى إلى التّوفيق بين الشرق والغرب، وبين العشق الفرديّ والأخلاق الجمعيّة. إنّ قوة هذه الأغنية في الوجدان العربي لا تأتي من جمال لحنها أو فصاحة كلماتها وحدها، بل من كونها تُجسِّد، في دقائقها القليلة، طريقةً كاملةً في الشّعور والعيش والتخيّل، عاشتها أجيالٌ عربيّةٌ متعاقبةٌ ولا تزال تعيد تمثّلها كلّما تردّد السّؤال القديم الجديد: «أغدًا ألقاك؟».

من منظور انثروبولوجي سياسي، فقد يعتبر البعض والكثير منهم بان ام كلثوم كانت فاسدة فقد نعتها المفكر الكويتي بانها: ” سفيرة الفساد، وتمثل فن للايجار”. بقوله هذا فان ام كلثوم كانت تغني لمختلف الحكام المصر وهي كانت بعلاقة جيدة مع كل حاكم جديد…