دراسة تحليلية كتبها محمد فرحات لقصيدة "عام الوباء" للشاعر الكبير خالد السنديوني

النص الشعري

١ـ دراسة تحليلية بنيوية

٢ـ دراسة ثقافية سياسية

٣ـ هامش تأويلي

٤ـ مراجع ودراسات مقترحة

***

عاد الشعراء إلى مهنتهم الأولى

الى مطاردة الأصوات الرتيبة حتى جحورها في الجبال

**منذ الثالث عشر من فبراير

ربما يعودون

وربما لا يعودون

من رحلاتهم الطويلة

إلى مدينتهم، مدينة الشعراء

التي اجتاحها وباء

النجوم تقترب من النوافذ

تستكشف الأمر

تريد أن تعرف لماذا توقف كل شيء فجأة

لكنها لا ترى غير رجال في المطابخ بشوارب كثة

يتلقون التوبيخ

في مدينة الرجال ذوي الشوارب الكثة

التي اجتاحها وباء

يا مغني الأمة العظيم

أخرج إلى الشرفة

كما انت ببجامة النوم

غني وسوف نغني معك

أغنيات أجدادنا التي علمتهم الصمود

ولا تطمع في أكثر من ذلك

فأمام منزلك يربض أسد جبلي

لم يكن يعتقد أنها قريبة إلى هذا الحد

مدينة المغني العظيم

التي ضربها وباء

رجال العصابات في منازلهم

يغيرون كوافيل الاطفال

ويسبون بلغتهم الأم عام الفأر

يرون أن رحمة الله قريبة

وأن كازينوهات القمار ستفتح لا محالة

في مدينتهم

مدينة الملائكة

التي ضربها وباء

***

١- دراسة تحليلية بنيوية:

أولًا: العنوان ودلالاته – “عام الوباء”

العنوان يحدد الإطار الزمني والنفسي للنص، إذ يشير إلى سنة مشؤومة اجتاحها وباء لم يُسمَّه الشاعر صراحة، لكنه يحضر بكل ثقله الرمزي والمعيشي.

الوباء هنا لا يُقصد به المرض البيولوجي فحسب، بل هو وباء حضاري، وجودي، يهز كل البنى الثابتة: الفن، الرجولة، النظام الاجتماعي، وحتى الطمأنينة الكونية.

ثانيًا: عودة الشعراء إلى مهنتهم الأولى

“عاد الشعراء إلى مهنتهم الأولى

إلى مطاردة الأصوات الرتيبة حتى جحورها في الجبال”

مهنتهم الأولى” تحمل تذكيرًا بوظيفة الشعر القديم: الكهانة، النبوءة، المقاومة، تحريض الحياة المتجددة في وجه الرتابة. مطاردة “الأصوات الرتيبة” تشي بمهمة تطهيرية يقوم بها الشعراء؛ فهم يقاتلون النمطية والجمود كما كان يفعل الشامان أو النبي الشاعر. لكن هذه المهمة تأخذ شكل النفي أو الشتات: “ربما يعودون وربما لا يعودون”، ما يعكس فقدان اليقين وسقوط حتى الشعر في فخ الأزمة.

ثالثًا: المدينة التي اجتاحها الوباء

“إلى مدينتهم، مدينة الشعراء

التي اجتاحها وباء”

تتكرر بنية “مدينة كذا التي اجتاحها وباء”، ما يعطي القصيدة إيقاعًا تراجيديًا سرديًا. المدينة هنا هي مدينة الشعراء، أي المخيال، الثقافة، التمدن، الفن، لكن الوباء لم يستثنها.هذا يشير إلى انهيار المفاهيم الكبرى: الشعر لا يحمي، المدينة لا تتحصن، والمثقفون أنفسهم في حالة تيه.

رابعًا: النجوم تراقب، لكنها عاجزة

“النجوم تقترب من النوافذ

تستكشف الأمر

تريد أن تعرف لماذا توقف كل شيء فجأة”

هنا ننتقل من الأرض إلى السماء، وكأن الكون نفسه مذهول مما يحدث. النجوم، رمز الصفاء والعلو والاستمرارية، تُصور على أنها حائرة، عاجزة عن فهم هذا التوقف الكوني. لكن كل ما تراه هو مشهد عبثي ساخر: رجال في المطابخ يتلقون التوبيخ، لا بطولات، لا فروسية، فقط تراجع رمزي للسلطة الذكورية أمام واقع يومي منزلي.

خامسًا: خطاب المغني العظيم

“يا مغني الأمة العظيم

اخرج إلى الشرفة

كما أنت ببجامة النوم

غني وسوف نغني معك”

هذا المقطع يعيد إنتاج صورة “المطرب الوطني” أو “المغني الرمزي” الذي يلهب الجماهير. لكن الآن، لا مهرجان ولا ساحة معركة، بل شرفة وبجامة نوم: صورة مقلوبة للبطل. الأغاني الوطنية تحولت إلى أناشيد للبقاء والصمود اليومي، دون أوهام النصر. يحذره الشاعر من المبالغة: “لا تطمع في أكثر من ذلك”، فهناك “أسد جبلي” يربض أمام المنزل، في إشارة إلى الخطر المحيط، الطبيعي أو الوجودي، الذي لا يُهزم بالغناء فقط.

سادسًا: مشهد رجال العصابات

“رجال العصابات في منازلهم

يغيرون كوافيل الأطفال

ويسبّون بلغتهم الأم عام الفأر”

هنا تكتمل الصورة العبثية للعالم الجديد. رجال العصابات، رمز العنف والهيمنة، صاروا آباء منزليين غاضبين محبطين. يسبّون عام الفأر” – استحضار لرمزية العام في التقويم الصيني (عام الفأر كان 2020)، وكأن اللعنة بدأت هناك. رغم ذلك، ثمة وهم بالأمل: “يرون أن رحمة الله قريبة وأن كازينوهات القمار ستفتح”، ما يفضح تناقض الروح المعاصرة: المزج بين التدين القَلِق والإدمان على اللهو.

سابعًا: التكرار كإيقاع تراجيدي

القصيدة تبني عالمها عبر تكرار جملة: “التي اجتاحها وباء” في نهاية كل مقطع، كأنها “لازمة جنائزية”، توثق كل مساحة تُضرب، سواء كانت:

مدينة الشعراء

مدينة الرجال ذوي الشوارب

مدينة المغني العظيم

مدينة الملائكة

التكرار يعمق الإحساس بالانهيار الشامل، ويمنح النص طابعًا مرثويًا بصوت جماعي، لكنه لا يخلو من سخرية مريرة.

ثامنًا: الرؤية الشعرية والأسلوب

القصيدة تتسم بأسلوب سهل ممتنع، لكنها مشحونة بالرموز والتحولات. توظيف السخرية السوداء في مواجهة الوباء يجعلها قصيدة ضد الفزع، وضد الطمأنينة الزائفة أيضًا. لا تمنح القصيدة خلاصًا، لكنها ترصد الخراب بلغة شاعر يُقاوم بالسرد والنغمة الهازئة.

“عام الوباء” ليست فقط مرآة لكارثة كورونا، بل نصّ رمزي عن نهاية العالم كما عرفناه: نهاية البطولة، نهاية الحصانة الذكورية، نهاية سلطة الشعر، وسقوط الطمأنينة أمام طبيعة كونية لا تعبأ بنا. وحدها السخرية والعودة إلى الأغنيات القديمة تمنح الشاعر. والقارئ نوعًا من الصمود الرمزي

٢ـ دراسة تحليلية ثقافية سياسية

تحليل القصيدة سياسيًا في ضوء رمز “الوباء” يكشف عن رؤية نقدية عميقة لانهيار الحضارة وانكفاء الروح الإبداعية تحت وطأة التوحش، ويمكن تأويل “الوباء” بوصفه استعارة كثيفة تحيل إلى صعود الجماعات الأصولية الإسلامية وهيمنتها على بعض الأقطار، وما صحبه من قمع وتجهيل وهمجية أفضت إلى وأد قيم الحداثة والتنوير، وسأفصل هذا التأويل على عدة مستويات:

أولًا: رمزية “الوباء” كتجسيد للانهيار الحضاري

القصيدة تفتتح بجملة مريرة:

“عاد الشعراء إلى مهنتهم الأولى”

وهي تعبير ساخر عن الارتداد إلى الأصل البدائي للشعر، إلى “مطاردة الأصوات الرتيبة حتى جحورها في الجبال”، بما يوحي بأن المدينة لم تعد صالحة للإبداع أو النشيد، فالشاعر يضطر للعودة إلى حالة أشبه بالغابة، وكأن “الوباء” قضى على المجال العام الحر، وأجبر المبدعين على التقهقر. هذا الوباء، في التأويل السياسي، ليس فيروسًا عضويًا، بل هو العدوى الأصولية التي انتشرت فجأة في المدن، فأصابتها بالشلل، وحوّلتها من فضاء للحرية والتعدد إلى عالم مغلق متقشف، يطارد “الأصوات الرتيبة”، أي التكرارات الدينية والشعاراتية التي لا تجدد ولا تبدع.

ثانيًا: مدينة الشعراء التي اجتاحها الوباء

تكرار عبارة:

“مدينة الشعراء التي اجتاحها وباء” يشير إلى أن مكان الثقافة قد سقط، وأن معقِل الخيال والإبداع لم يعد بمنأى عن التدمير> هنا، “الشعراء” رمز للحداثة والتنوير، و”الوباء” رمز للانغلاق الأصولي الذي يستهدف الجمال والحرية باسم الطهر أو الشريعة، تمامًا كما فعلت الحركات الدينية المتطرفة التي أرادت فرض رؤيتها بالقوة، مدمّرة التراث الإبداعي والإنساني.

ثالثًا: النجوم تقترب من النوافذ – مفارقة الكوني والمحلي

“النجوم تقترب من النوافذ

تستكشف الأمر

تريد أن تعرف لماذا توقف كل شيء فجأة”

في هذه الصورة، يبدو أن العالم (أو العقل الكوني) يحاول فهم ما حل بالمدينة. لكن النجوم لا ترى سوى:

“رجال في المطابخ بشوارب كثة

يتلقون التوبيخ”

وهي صورة كاريكاتورية للسلطة الذكورية المحافظة التي اختزلت الوجود في السلطة الأسرية المريضة، وفي شوارب كثّة ترمز للبطريركية التقليدية، والعجز. فحتى “رجال السلطة” أصبحوا بلا معنى، بلا أدوار، يتلقون التوبيخ، رمز الفشل والعجز.

هذه هي “مدينة الرجال ذوي الشوارب الكثة التي اجتاحها وباء”، أي مدينة الذكورة الدينية والقومية التي أفلست أمام أسئلة العصر.

رابعًا: المغني العظيم – الهامش المستنير المقيد

“يا مغني الأمة العظيم

اخرج إلى الشرفة

كما أنت ببجامة النوم

غنِّ وسوف نغني معك”

هذا المقطع يستحضر شخصية المغني/المثقف/الفنان، الذي ينتمي إلى الهامش المستنير، ويحمل تراثًا من الصمود، لكنه اليوم عاجز، محاصر، لا يستطيع سوى أن يغني من شرفته.

فحتى هذا الصوت لم يعد مطمئنًا، لأن “أمام منزلك يربض أسد جبلي” — رمز للسلطة الدموية الجديدة، ربما تشير إلى القوة الأصولية أو الجماعات المسلحة التي تراقب وتحاصر كل تمرد.

خامسًا: رجال العصابات وكازينوهات القمار – صورة انهيار القيم

“رجال العصابات في منازلهم

يغيرون كوافيل الأطفال”

هذه صورة عبثية لزعماء القوة الغاشمة وقد أصبحوا أبرياء في مظهرهم، لكنهم يسبّون “عام الفأر” — كناية عن سنة نحس أو دمار — ويلعنون قضاء الله في قلوبهم، رغم ادّعائهم التدين. وفي ذلك مفارقة فادحة: فهؤلاء المتدينون المتزمتون ما زالوا يحلمون بـ”فتح كازينوهات القمار” — إشارة إلى نفاق القيم، فالدين عندهم ليس إيمانًا بل سلوكًا انتهازيًا.

سادسًا: تداخل المدن والخراب

القصيدة تتنقل بين “مدينة الشعراء”، و”مدينة المغني العظيم”، و”مدينة الرجال ذوي الشوارب الكثة”، ثم “مدينة الملائكة” — وكلها ضربها الوباء.

وهذا يشير إلى تعميم الخراب، وكأن الشاعر يقول:

لا توجد مدينة نجت،

الحضارة كلها مهددة،

من الشعراء إلى المغنين إلى الأمهات والآباء — الكل محاصر.

الختام: تأويل مجمل

القصيدة عمل رمزي كثيف، يُسقِط صعود الجماعات الأصولية على شكل “وباء”، ينفجر فجأة في جسد المدن، فيصيب البنى الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية، ويحوّل الإنسان إلى كائن خائف، منزوع المعنى، مأزوم. وهذا “الوباء” هو استعارة لتلك المرحلة من التاريخ الحديث التي اجتاحت فيها الجماعات الإسلامية المسلحة مناطق كثيرة، بددت التنوع، وذبحت الحياة اليومية، وفرضت رؤى متخشبة باسم الإله، لكنها كانت أكثر توحشًا من الوباء البيولوجي.

هامش تأويلي دلالي

*في قصيدة “عام الوباء”، يرد تاريخ الثالث عشر من فبراير* بوصفه لحظة فاصلة، إذ يقول الشاعر:

“منذ الثالث عشر من فبراير

ربما يعودون

وربما لا يعودون”

دلالة “١٣ فبراير” في القصيدة:

زمنيًا ورمزيًا، يمثل هذا التاريخ لحظة بداية التحول أو الكارثة، اللحظة التي تغيرت فيها الحياة بشكل مفاجئ، فتوقّف الشعراء عن ممارسة حياتهم كالمعتاد وبدأوا رحلاتهم أو عزلاتهم. هذا التوقيت يتطابق ضمنًا مع ما يمثله الوباء الكوني (كوفيد-19)، إذ إن العالم بدأ يدخل فعليًا في الطوارئ الصحية والعزل المنزلي في فبراير 2020، حيث تحولت أخبار الفيروس من الصين إلى همّ عالمي.

→ فـ١٣ فبراير قد يكون إشارة إلى نقطة بدء الشعور بالوباء كواقع عالمي، وليس مجرد خبر عابر.

شعريًا، يمثّل هذا التاريخ لحظة انقطاع أو قطيعة مع الإيقاع المعتاد للحياة – حتى الشعراء أنفسهم، الذين من المفترض أن يحتفوا بالعزلة والتأمل، صاروا في مواجهة مع “أصوات رتيبة” و”جبال” و”أوبئة”. ترميزًا، قد يكون 13 فبراير مرتبطًا بالتشاؤم (رقم 13) وبما يحمله من إيحاءات فقدان الطمأنينة، وكأن القصيدة تستحضر في هذا الرقم الهواجس القديمة عن النحس، لتوظفها ضمن مناخ وبائي عام. ١٣ فبراير في القصيدة هو بداية زمن الوباء والانهيار، وله دلالة مزدوجة:

دلالة تاريخية محتملة تشير إلى بداية انتشار كورونا . ودلالة رمزية تمثل اللحظة التي انكسرت فيها المدينة والرجال والشعراء والمغني العظيم أمام قوة لا تُرى، لكنها تُربك النظام كله وتُدخل الجميع في عزل داخلي وخارجي.

————

✧ مراجع ونقاط مقترحة للاستناد٣ـ:

رمزية الوباء في الأدب: كامو في “الطاعون”، وميلان كونديرا في “الخلود”.

دراسات في الخطاب الإسلامي السياسي (عبدالله العروي، محمد أركون، نصر حامد أبو زيد).

أثر الحركات الإسلامية المسلحة على الفن والمجتمع (راجع تجربة أفغانستان، سوريا، العراق بعد داعش).

1. نصر حامد أبو زيد – “نقد الخطاب الديني”

يناقش أبو زيد في هذا الكتاب آليات الخطاب الديني التقليدي، وكيف يستخدم المقدس لقمع الإبداع وتكريس الجمود، وهو مرجع مهم لفهم الخلفية الفكرية لانهيار المدينة الرمزية في القصيدة.

2. عبد الله العروي – “الإيديولوجيا العربية المعاصرة”

يحلل العروي تحولات الفكر العربي بعد الاستقلال، ويعرض كيف سيطرت الإيديولوجيا الدينية على المجال العام، مما أدى إلى فشل مشروع الحداثة العربي.

3. محمد أركون – “نقد العقل الإسلامي”

يتناول أركون بأسلوب نقدي كيف تحول العقل الديني إلى أداة سلطوية، ويحذر من صعود الحركات التي تحتكر الحقيقة باسم الدين، وهي أفكار تنسجم مع الرؤية الكارثية للوباء في القصيدة.

4. ألبير كامو – “الطاعون” (La Peste)

رواية رمزية تستخدم الوباء لتصوير أنظمة القمع والاستبداد واللاجدوى. يمكن مقارنتها بالقصيدة لتوضيح كيف يُستخدم الوباء أدبيًا كأداة لفهم السقوط الأخلاقي والسياسي للمجتمعات.

5. صبري حافظ – “تحولات الرواية العربية: من الواقعية إلى ما بعد الحداثة”

يناقش هذا الكتاب كيف واجه الأدب العربي صعود الأصوليات والعنف السياسي، وكيف لجأ إلى الرمزية والتجريب لتصوير العجز الحضاري والانهيار، وهو مفيد لتأطير الشكل الشعري للقصيدة ضمن السياق العام للكتابة في ظل العنف.

الشهداء

٢٢ يوليو ٢٠٢٥

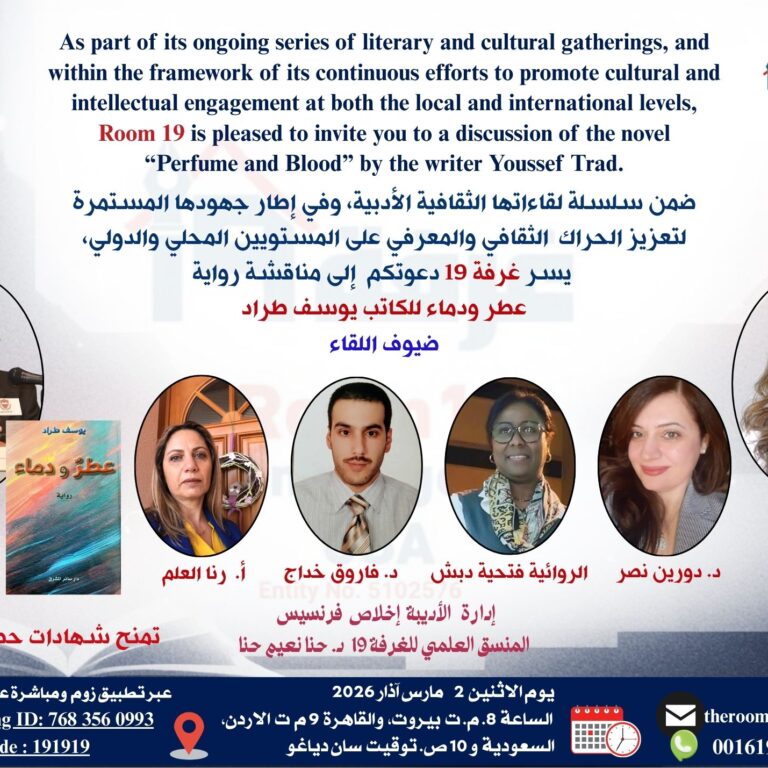

أتوجه بخالص الامتنان للأديبة والصحفية والشاعرة فرنسيس هانم إخلاص لنشرها دراستي النقدية حول قصيدة الشاعر الكبير خالد السنديوني”عام الوباء”، بمجلة غرفة ١٩ الثقافية الأدبية الفكرية المرموقة، التي تصدر من سان دييجو، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية

إن هذه اللفتات الكريمة تمثل خطوات مهمة في مد جسور التعاون الثقافي وتعزيز قيم التقارب الإنساني بين الشعوب، من خلال إتاحة الفرصة للتبادل الإبداعي والمعرفي على الصعيد العالمي.

#Room19SanDiegoCaliforniaUSA

مجلة ثقافية أدبية فكرية تصدرُ من سان دييغو كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

Francis Eklas

Khaled Sendyoni

اهلا بك دائما في غرفة 19 وبكل الابداع