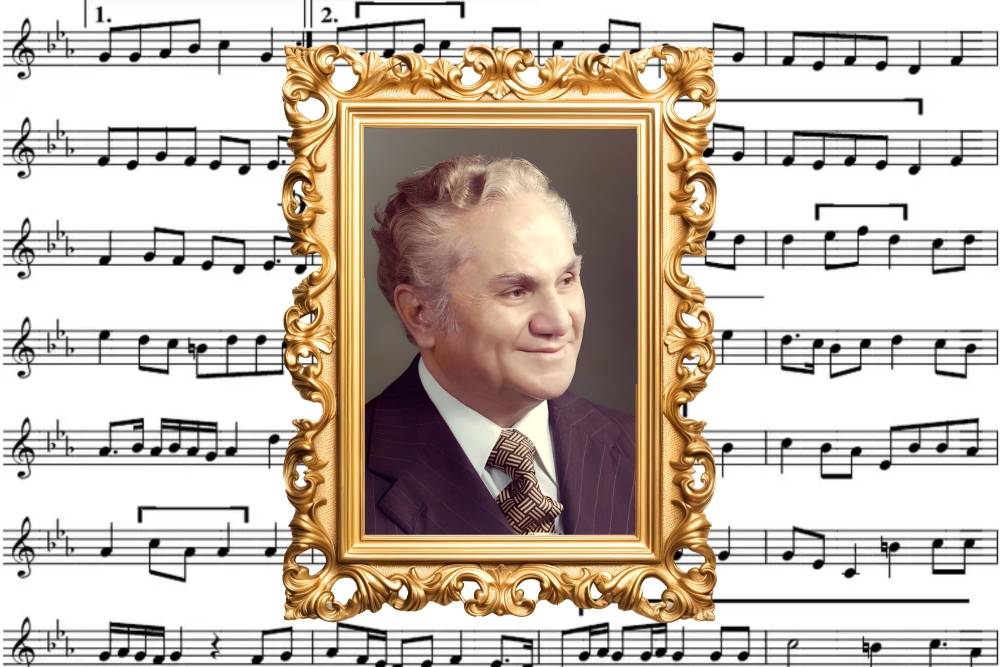

على الرغم من حضوره الدائم بعد الغياب، ونحن في الذكرى العشرين لرحيله (4 تموز 1916- 10 آذار 2004)، لا يمكن إلّا أن نلحظ الظلم الذي لحق بزكي ناصيف، على أكثر من صعيد ومستوًى.

فموسيقاه وأغنيته لا يشبهان سواه، شكلًا ومضمونًا. من يتفرَّس بوجهه لا بدَّ يرى أباه أو جدَّه، وقل صورة اللُّبنانيِّ الأصيل. ومن يستمع إليه متحدِّثًا أو يجالسه، يشعر أنَّه طفل في حضرة جدَّته، بما هي حنان وطيبة وحكمة، وهي تقصُّ عليه أخبارًا وحكايات وأساطير. وفي كلِّ أحوال زكي ناصيف، هذا رجل خُلق للفرح والسَّعادة. كان يَفرح إذ يغنِّي، وأظنُّ أنَّه لفظ أنفاسه الأخيرة إنشادًا. وكان يُسعِد إذا سُمع، فيرقص القلب وتتمايل المشاعر على وقع أغنيته أو موسيقاه، قبل أن تعقد حلقة الدَّبكة.

عرف زكي ناصيف الَّذي حباه الله موهبة وفطريَّة حافظ عليهما حتَّى الرَّمق الأخير، ومن ثمَّ تعلَّم وتثقَّف موسيقى وأدبًا، كيف يحوِّل عمله ملكًا للنَّاس، أي أن يشعرهم أنَّه يُسمعهم ما كانوا يودُّون تأليفه أو غناءه أو قوله. وعُدَّته في التَّأليف البساطة، قبل أيِّ أمر آخر. وقليلة هي مؤلَّفاته الَّتي خرجت على النُّوتات الخمس، بعد بداية برزت له فيها أغنيات وأناشيد يطبِّق فيها ما تعلَّمه من نظريَّات موسيقيَّة صعبة ومعقَّدة، متأثرًا بمعلِّمه الرُّوسيِّ ومن ثمَّ بمعلِّمه الفرنسيِّ.

وحين اشتدَّت المنافسة في ما بين “عصبة الخمسة” الَّتي أسَّست للفنِّ اللُّبنانيِّ الحديث، ومن ثمَّ بعدما تفرَّق شمل الخمسة، كان لزكي ناصيف أن يثبِّت قدميه على السَّاح اللُّبنانيَّة، فتعمَّد أن يكون الأقرب إلى الذَّوق الشَّعبي، رافعًا هذا الذَّوق إلى مستوى عال، ومستخدمًا تعابير وألفاظًا وصيغًا وأوزانًا وقوافي وجملًا موسيقيَّة، لم يلجأ إليها أحد قبله، علمًا أنَّها مقطوفة من ألسنة النَّاس.

بساطة هذا الطيِّب هي ما ميَّزه، وإن أبقته في الإطار اللُّبنانيِّ أكثر منه معروفًا على مستوى الجوار القريب وذاك الأبعد.

مناسبة هذا الكلام ما كتب بعد وفاته عنه، خصوصًا انتسابه إلى الحزب السُّوريِّ القوميِّ الاجتماعيِّ وتأثُّره بمبادئه وأخذه بنصيحة الزَّعيم أنطون سعادة أن تعكس أغنياته وموسيقاه طبيعة الأمَّة السُّوريَّة. لا أحد ينكر على ناصيف الَّذي لم يكن يتحدَّث في هذا الموضوع، علنًا، حقَّه في اعتناق أيِّ مذهب أو عقيدة، ولا انتماءه القوميَّ السُّوريَّ، وقد اعترف به بعظمة لسانه، وقال إنَّه بني على اقتناع لا على عاطفة، والدَّليل أنَّه انتسب إلى الحزب في الأربعين من عمره، أي العام 1956. ولكن هل كان في ما قدَّم لاحقًا مخلصًا للعقيدة القوميَّة السُّوريَّة أو منفِّذًا لنصيحة مبتدعها، شكلًا ومضمونًا، ليس إلَّا؟ هنا السؤال.

فأغنياته الَّتي قدَّمها في المهرجانات وأدَّاها في السِّتِّينات والسَّبعينات من القرن الماضي، لا شبيه لها في أيٍّ من دول “الهلال الخصيب” لأنَّها، في بساطة، نسيج وحدها، نسيج شخصيَّة زكي ناصيف، وإن اعتمدت النَّفَس الفولكلوريَّ في التَّلحين والغناء والكتابة والمناخ العامِّ… حتى إن إحدى الشركات اليابانية لإنتاج الآلات الموسيقية، أدرجت ضمن الإيقاعات الشرقية، إيقاعًا تحت اسم زكي ناصيف.

وقد يكون لما عاناه الحزب السُّوريُّ القوميُّ الاجتماعيُّ، بعد انقلاب السِّتِّينات، من منع واضطهاد وسجن، وما عاناه ناصيف شخصيًّا من حرب على فنِّه، في الإذاعة والتِّلفزيون والمهرجانات، ربَّما لسبب سياسيٍّ أو لشخصيَّته غير الصِّداميَّة، ما دفعه إلى تجاوز العقيدة القوميَّة، في كثير من المناحي. فها هو، العام 1972، ينشد استقلال لبنان وحمايته، في أغنية صباح الشهيرة الَّتي تحوَّلت نشيدًا وطنيًّا “تسلم يا عسكر لبنان/ يا حامي استقلالنا”. وها هو، العام 1976، يلحن لحزب “حراس الأرز” (القائمة عقيدته على القوميَّة اللُّبنانيَّة، نقيض القوميَّة السُّوريَّة) نشيده الَّذي اعتمده في إذاعته الخاصَّة ومهرجاناته وحفلاته، ويقول: “ماشي ومعلَّا سلاحي/ ومبكَّر ع الميدان/ حرَّاس الأرز تنادي/ لبَّيك يا لبنان”.

وها هو، العام 1986، يغنِّي لبنان الكلَّ، لا الجزء من “كلٍّ”، الرَّاجع وحده، القائم ببنيه ساعدًا ساعدًا، في النَّشيد الآخر: “راجع يتعمَّر لبنان”. ولهذه الأغنية الَّتي لم تعرف أغنية مثلها نجاحًا وانتشارًا، في التَّاريخ اللُّبنانيِّ، قصَّة طريفة. فقد دعا المخرج سيمون أسمر، ذاك العام، زكي ناصيف إلى استضافته في برنامج “ضيوف السَّبت”، على شاشة “المؤسَّسة اللُّبنانيَّة للإرسال”، وطلب منه أن يؤديَّ أغنية جديدة. أجابه ناصيف: لا جديد عندي، سوى أنَّني أرندح مطلعًا يقول: “راجع يتعمَّر لبنان”. فالتقط أسمر، بحسِّه، الفرصة، وقال له: أكمل الأغنية، ما زال أمامك بعض الوقت (أيَّامًا قليلة)، لنختم بها البرنامج… وكان ما كان.

واللَّافت في لحن أغنية “راجع يتعمر لبنان”، أنها قائمة على جملة موسيقية ترد أكثر من مرة بين مقاطع أغنية لزكي ناصيف أدتها سعاد الهاشم، ثم سجلها بصوته، وتعد من أجمل ما ألَّف ولحَّن وغنَّى، هي “فوق جبالنا”…

وها هو، العام 1989، يقف إلى جانب العماد ميشال عون، بوضعه ثلاث أغنيات طبعت تلك المرحلة، وهي: “رح نبقى هون مهما العالم قالو”، و”عونك جايي من ألله”، و”خليك صامد يا بطل”. وأذكره، حين التقيته، أوَّل مرة، في منزل السَّيِّدة ماجدة الرُّومي، ذاك العام، وقد وصل لتوِّه، بعدما صعد سلالم ستِّ طبقات، منهكًا تعبًا، واستوى في مقعده، وفي يده سُبحة من الحجر الأصفر. سأله صحافيٌّ يعرفه: أستاذ زكي، ماذا تفعل الآن؟ أجابه بطرافته، حرفيًّا: “هلق عم طقطق بالمسبحة، وبوقت الفراغ بلحِّن لـ(ميشال) عون”.

وعليه، مهما يكن من زكي ناصيف، يبقَ أنَّه أحد صنَّاع الفرح في لبنان، وأحد أعمدة فنِّه، وأحد مؤسِّسي شخصيَّة موسيقاه، وأحد الأعلام الَّذين يفخر الوطن الصَّغير بأنَّه كبر بهم. ويبقى أن زكي ناصيف هو زكي ناصيف، نقبله جميعه، ونترحم عليه وعلى أمثاله ممن شاءتهم الدُّنيا لتتزيَّن بهم.

تبقى صورته في بالي، مذ عرفته، ورحت أتصبح به وأتمسى، في مقهى قرب شارع الحمرا، يرتاده يوميًّا، وحيدًا إلى طاولته، طفلًا ختيارًا يبتسم لكل من يحييه أو يجالسه. صورة اختصرتها عام 2013، في ذكرى غيابه، بهذه الخماسية بلغة أغانيه، لأن به كان يبدأ مشوار الفرح:

مِتْل الْوَلَدْ أَوَّلْ ما يِمْشي وْنِحْملو

وِنْبَوّسو بْصابيع إِجْرَيْه الزّغارْ

بِتْحِسّ مِشْيِتْ نَغْمتو وِتْمايَلو

بِالْقَلْب صِبْح وْوَرْدتو وْحِدْيِتْ إِلو

وْطَلِّتْ الشَّمْس وْراح عَ الْحَقْلي النّهارْ…