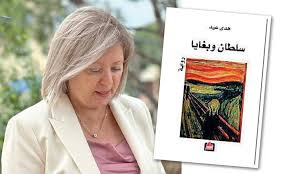

الخطيئة التي لا تقاوم في رواية سلطان وبغايا/الجزء الثاني/توريث النسيان / أ.د. عبد القادر فيدوح

تُقدم لنا هدى عيد – بحنكتها الفنية – سردا متناسقا مع حالات وتحولات الأحداث، التي أسهمت في صناعة شخصية الذهول في مسمى “سلطان زعتر”؛ ضمن إطار متابعة ما يُروَى عن هذه الشخصية الأخَّاذة/النَّبَّاذة، التي تمارس سلطة العنف المبطّن بشكليه المدمر والناعم، أو ما يمكن أن نطلق عليه بـ “صناعة شخصية الذهول” بممارستها العنف الخلاق؛ بحسب ما ترويه عنه شخصياته المثيرة، تلك الشخصيات التي كانت تلازمه، وتتعلق به، كونها تعد شريكا في الإدانة بقبولها المطالب، أو بخضوعها للاستجابة، وقبولها الإطاعة والتلبية، على الرغم من إدراكها عتمة ما تقْدِم عليه من تبعات هذا الإذعان، وتداعيات العواقب؛ بالنظر إلى استغلال “سلطان زعتر” كينونتهم ومشاعرهم، بخاصة ممن هم غير قادرين على إدراك معنى الحياة، الأمر الذي أسهم في إيقاعهم في فخ السقوط الحر، المشفوع بإشباع الرغبات، حين كان يتفنن في استدراج ضحاياه بطريقة محبوكة؛ بالإغراءات التي لا تكون متاحة إلا لذوي الوجاهة المادية، أو التأثير بالصلاحية، بوصفها وسيلة وغاية في الآن ذاته؛ فهي وسيلة عند من كان يرغب فيهن سلطان من العشيقات، وغاية كونها تلبي حاجات مريديه من ضحاياه عبر تعزيز الرغبة، التي طالت أيضا شخصيات نافذة في جميع المجالات؛ بحسب ما روي عنه لزهية من تقديم خدمات جليلة لأصدقائه: ” يقدم لهم خدمات شتى، ها ها ها تعرفين طبيعتها؟ لا تعرفين، غريب أمرك مدام، معقول ما عندك فكرة، ولو؟ يعني مخجول كيف أقولها لك حبيبتي هي مهنة تضمن استمرار الجنس البشري، وازدهار أعضائه، وخصوصًا جنسنا نحن الشرقيين ها ها ها، أها فهمت طبيعة هذه الخدمات، برافو عليك ،نعم نعم خدمات جنسية بالطبع، الجنس محرك العالم حبيبتي، يعني ماذا نفعل؟[1].

وإذا كانت سيطرة سلطان زعتر محكومة بالكمال المادي والخدمات المرهفة، والعطايا الرغيدة، كما اتضح في مسيرته مع شخصياته، التي اكتسبت طابعها السردي من الواقع الموبوء، فإن الاستثمار في الرغبة كان يقوده إلى كل ما هو مناف للعفة، إلى الشهوانية، والإيقاع به في قفص النرجسية، وشباك الأهواء بين متعة الذات كما في مساعيه المتشبث بها في مطالبه الملحة على التوالي، وبين سلب حرية الآخر وإلحاق الأذى به، وهو ما توضحه الشخصيات الساردة ممن تعلقت غريزته بهن، ومتعه المشتهاة. ومن هنا تكمن حالة تفاعل الموضوع الأخلاقي بالانصهار في بوتقة الاشتهاء بالرغبة؛ إذ إن كليهما – سلطان ومريدوه – وقعا في تناقض مع الحياة الطبيعية، ومع ما تتوخاه القيم الأخلاقية والإنسانية على حد سواء، ومن ثم فإن المهمة النفعية بسلطتها العَسِفة طغت على المهمة الأخلاقية في ارتهانها بالتبعية الرمزية للخطيئة، التي لم تعد لديها القابلية للمقاومة من أجل إنقاذ العالم من الجحيم، بحسب ما يصفه السرد الوصفيِّ لوقائع تعكس الأمر السائد في الحياة الاجتماعية المتهالكة على الملذات، كما رسمتها شخصيات الرواية، وكأنها تستمد تعاليمها من روح الفشل، عوض التعاطي مع روح القوة والتضافر.

يظهر “سلطان زعتر” في الرواية على أنه محرك اللامعقول، بوصفه ذروة الضياع في رحلة مع تيار حصيلة تجربة المجتمع، نظير ما يتعاطاه من نفوذ، على خلاف ما ترمي إليه روابط المصالح المشتركة في المجتمع المدني، ومن هنا فإن “سلطان زعتر” يمثل الوعي المتشظي بميله إلى منزع الحواس، اعتقادا منه أن الحياة قائمة على المنفعة، التي تتطبع بها المعطيات الحسية، تصديقا لمقولة إن رغبة المشتهى وسيلة ندرك من خلالها منافع جوهر الحياة، أو أنها في نظره نشاط حيوي حتى لو أدى ذلك إلى اللامعقول بعبثية الوجود، على رأي ألبير كامو Albert Camus ” من يشعر باللامعقول يرتبط به أبدا، امتثالا للامعقولية الكون، وعبثية تداعيات الواقع؛ ومن ثم فإن الإقرار في لامقول النص من سلوكيات “سلطان زعتر” هي ظاهرة تعكس حالة الواقع المتأبَّى من خلال هدم المبادئ المنتشرة في الوعي، بحسب ما جسدته شخصيات الرواية بإسهامها في نشر الشر المبطن بالمشتهى، الذي لا يعدو كونه تشييئا للمرء بالإفراط فيما يشتهيه من متعة سادرة، وغواية منتشية بالضلال.

وما كان ذلك لينكشف لولا وجود شخصية زهية التي كانت تترقب التغيير من خلال البحث عن الحقيقة؛ وكأنها تمثل نزهة الآملين، بها يزهو المبتغى في عيون البررة في هذه الحياة، بالنظر إلى أنها فضحت أطماع المقربين من الشر (سلطان). ولعل في توظيف الدور الفاعل لشخصية زهية ما يشي بإبانة الحقيقة على أصل وضعها في الواقع المثال، وكأنها تقدم للواقع في تضاعيف النص، ومجازات مضمراته، ما هو بحاجة إليه من تدبير في البحث عن الحقيقة الضائعة، على وَفق ما كان يخيّم على الواقع ويغشاه من عتمة، ومن هنا جاءت زهية لتقدم للوضع الجائر في المجتمع ما ينقصه من قيم بالبحث في العمق؛ حتى لو أدى ذلك إلى ما لا يمكن أن يستعاد بسهولة.

تحاول زهية تسليط الضوء على الذاكرة المرتبطة بالآصرة، بوصفها رمزا للهوية في صورة عمها الغائب عن الوجود، وفي كل مرة تصطدم بجموح من زوجاته وعشيقاته، ومجافاة ممن كانت تلتمس منهم العون في الكشف عن مصيره، كما لو أنها تبحث عمَّا يصح عليه الشيء ووجوبه في الواقع المبتغى؛ على حسب ما تموضعت فيه هذه الصورة مع زهية في حوار لها مع إحدى زوجاته، التي تمانع الإدلاء بأي معلومة، وترفض أن تذكرها باسم سلطان الذي كان في نظرها “هائجا كثور مصارعة إسباني، يبحث عن المستحيل يناطحه، ويركل كل ما فيه … تبحثن عن أي شيء، أي خبر قد يوصلك إليه، تبحثين عن الشيطان”[2]؛ وبمعنىً ما، فإن تجريد الوعي في أي مجتمع أثبت عدم قدرته على ترسيخ القيم؛ ولكي تكون المبادئ راسخة في أي مجتمع بحسب ما تمليه سرديات الرواية، أو بما هو منظورا إليه في مقاصد شخصيات “سلطان وبغايا” فإن التجربة تؤكد أن المنظومة الأخلاقية الفاسدة تكبر مع القيادات الآسنة؛ حين تكون غير قادرة على خلق الواعز المشترك، وتجاوز وحدة الصلاحية الفردانية، التي غالبا ما تحول الإنسان إلى أشياء، تتمحور حول الإذعان للملذات في هيئتها المعبرة عن عالم الرغبات الحسية، لا عالم الأفكار المعرفية والروحية، وليس “سلطان زعتر” إلا عينة تَلِفَة لعناصر أخرى ضارة بالمجتمع؛ أو هم كما وصفهم مايك فيذرستون Mike Featherstone بصانعي الذوق الجديد؛ ببحث لا ينتهي عن التجارب الجيدة والمتع الجديدة[3] في توجهاتها الاستهلاكية بامتداد نفوذها إلى تدمير الإرث الحضاري، ونبذ الهوية الثقافية، ونفي الضمير الجمعي، على نحو ما علق به سلطان زعتر في موقف مشابه لزميله برهان في قوله: – أبي أضاع عمره في الهراء، التاريخ الذي استمرَّ طوال عمره يتحدث عنه، ويحدِّث امرأته عنه حتى فرَّت من أحضانه، فجنَّ جنونه بعد مدة، يبدو لي الآن كشبح… كأساطير، يا له من رجل! إنما المجد حلم الرجال، ومثل أبي من يضيَّع المجد، ومثلي وحدي من يصنع الأمجاد… هل تعتقد يا برهان أن فشل أبي هو الذي صنعني![4] وإذا كان سلطان – ومن في شاكلته – يستقوي بتهجير نتاجات السلف، فما الذي يجعل منه يرفض كل القيم المتوارثة، واستبدال مرتكزات السلطة بإشباع الرغبات المادية والمعنوية، وتعزيز المعنى المنفلت بنكران الثقافة الراجعة، واليقينيات التي كانت تمليها المؤسسة الثقافية، هل لذلك تحدٍّ بدافع نكران الذات في علاقتها بالمجتمع، أو كما يقول فرويد Sigmund Freud أن هناك فرقا شاسعا، وتعارضا شديدا بين غرائز “الأنا” والغرائز الجنسية، وإلى القول بأن الأولى تدفع نحو الموت، في حين تعمل الثانية على إطالة الحياة .. وفي ضوء ذلك لا يمكن أن ننسب الميل إلى الارتداد إلا لتلك الفئة الأولى من الغرائز، وهي الصفة التي تلازم إجبار التكرار، ذلك لأنا قد ذهبنا إلى أن غرائز الأنا تصدر عن نشوء الحياة من المادة الجامدة، فهي تعمل على استعادة أحوال الجماد؛ على حين أنه من الواضح أن الغرائز الجنسية تهدف إلى الخلية التناسلية، ويتوقف على تحقيق ذلك الشرط أن تستطيع الوظيفة الجنسية إطالة حياة الخلية، وأن تضفي عليها مسحة من الخلود.[5]

ولعل من يتابع مسيرة شخصية “سلطان زعتر”، وتحولاتها في تضاعيف السرد، يجد عدم تلمس السبيل المؤدي إلى الحقيقة، أو عدم اقتفاء النهج العقلاني، بعد أن ترسخت فيه دلالات العناية بالجسد، بوصفه الوسيلة المرغِّبة في الاستثمار، والمستحثة على توسيع السلطة بتنظيم ممارسات توظيف الجسد بخاصة.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه من الصعب – في نظر التحليل النفسي – ارتكاب “سلطان زعتر” سلوكا طفيليا متعمَّدا، أو أنه ارتكن إلى الإثم، بوصفه مناقضا للسلوك الذي يجري داخل البنية الاجتماعية؛ إلا بما تدفعه غريزة الفطرة الوراثية بالاندفاع إلى الجشع من مطالب الحياة، التي حولت علاقاتها الاجتماعية إلى سلعة، وتعظيم القيمة المعيارية للمتعة، بعد أن باتت تهيمن على مثيرات الإنسان الداخلية قبل النوازع الخارجية، وما تحمله من دلالات، كما أصبحت تؤدي دورا أساسًا؛ لتمكين ثقافة الوصول، الخاضعة للأهواء، ومصادرة القيم. ولم يكن ذلك كذلك إلا بفعل القوة الخفية التي تضمر غرائز ظلت تحقق وجود الفرد بالقواعد المحكمة؛ لتعزيز الوصول – بكل السبل – بما في ذلك النيل من سلطة الجسد الحامل للنشاط الجنسي، وقد عبر السرد عن ذلك بهذه الصورة التي رسمت “سلطان زعتر” في أثناء زيارته مجد التاريخ (غرناطة)، حين انبثقت الحيوية في عينيه وهو يترنح بنشوة سكره “أعاد رفع كأسه عاليا .. وقال لنا بمرح استخفه فجأة: الآن الآن… الحاضر هو الأهم، كل التاريخ هراء، وكل تاريخ يجعلنا أبناء الوهم والخيال والقتل هراء…. بصحة هؤلاء الحاضرين الأحياء… نخبك أيتها الأندلسية الجميلة الحاملة دماء الأجداد… نخب الراقصة الرشيقة القدمين ذات الجسد الميَّاس[6]. وإذا جاز لنا تشخيص “سلطان زعتر”، فإنه ليس إلا عينة من حالة اللاوعي، تكشف عن عمق الصدمة التي تلاحق حقيقة الذات في تعبيرها عن الرصيد الثقافي الذي يضمره اللاوعي؛ ومن ثم فإن سلوكيات سلطان ليست اعتباطية إلا في ضوء تداعيات رواسب الماضي الدَّعيَّة، كما أنها ليست – أيضا – نعتا قائما بذاته، بقدر ما تشكل ظاهرة يؤخَذُ بها على محمل العمومية، التي تحاول فرض سلطتها على البنية الذهنية، وسائر المجتمع المبني على الفساد، فالاتجاه الذي يميل إليه سلطان إنما يصدر عن المنظومة الثقافية، والنظم الاجتماعية العليا، التي تتحكم في كل الوسائل، وتتكافل عناصرها في الوعي الجمعي.

وعندما شخصت هدى عيد معالم “سلطان زعتر” بسلوكياته التّلِفة، فإنها أرادت – بذلك – رسم صورة المجتمع بتموقعه في حالات مثل، الحجة، أو الامتثال، أو الذريعة في كل ما يتعلل به الواقع، وحذوه على مثال السلف، بخاصة فيما يستهدفه من غرائز، بوصفها موضوعا مثيرا للدهشة، ونسقا مكبوتا في المثل العليا للثقافة العربية على وجه التحديد، ومن هنا تمثل شخصية “سلطان زعتر” في نظر الضمير الواعي نمط حياة لمراحل هذه المثل بركائزها الأساسية للخطاب العياني، المتعلق بالجسد من نشاط جنسي، أو الامتاع باللذة، والتصدي لمحاولات الألم؛ في ضوء انصهار هذه المعالم في الذات المتورطة في علاقاتها بالمجتمع الذي استأثرت به فكرة التابع، أو فكرة التمثيل، أو الاهتداء إلى موضوع الغرائز، الذي تكون نتيجته الارتكان إلى الانكسار والانحلال، وهي التيمة التي تشخص موضوع الهدف في مسمى السلطة على حد قول آمنة بلعلى، “استنادا إلى هذه العلاقة بين عناصر المجال المصدر والمجال الهدف يمكن سحب هذه البنية الاستعارية على الرواية كاملة؛ لتبرز لنا الاستعارة الأنطولوجية القائمة على تشخيص السلطة باعتبارها فعلا جنسيا خارج الإطار القانوني والأخلاقي”[7].

وهكذا، يصبح الفساد بؤرة تتلاقى فيها السلطة مع الجسد، ولم يأت محل اعتناء الضمائر الواهية بهما من قبيل المصادفة، بقدر ما يأتي من الوهن الذي يحيط بالخطيئة، وتلزمهم بشبكة منظمة من المعايير المُفْتَرية، والظواهر المفتعلة، لدرجة أن نتاجات الوعي باتت تعد جزءا من إبدالات سلوكيات المجتمع المنصهرة مع المرجعية الثقافية، بخاصة في تنظيم ممارسة اللذة الحسية، والسعي إلى تحقيق المصلحة التي أصبحت تُجاذِب الوعي المعرفي الناضج، على الرغم من أن المصلحة في نظر ميشال فوكو Michel Foucault مطروحة بشكل جذري قبل المعرفة، التي تخضعها المصلحة لها كمجرد أداة، فالمعرفة بوصفها منفصلة عن اللذة والسعادة مرتبطة بالصراع، بالحقد، بالشر، وهي أشياء تمارس فعلها ضد نفسها إلى درجة أنها تعدل عن نفسها عن طريق المزيد من الصراع، والحقد، والشر[8] في شكل الخطأ الذي يؤدي دوره باستمرار، في صورة جدية للواقع التي تركز على توهيم الوعي؛ عبر ممكنات عبثية، مبنية على كل ما هو لاهٍ، ومدهش، في الحياة اليومية؛ لتصبح المعادلة في الواقع عبارة عن أسنن codes فارغة من أي مضامين أخلاقية، تقوم على العبثية Absurdism، ومن هنا يتأطر المعنى المنفلت في الحياة السائلة، المحكومة بمنطق الزيف، وهي الصورة التي رسمتها هدى عيد بإتقان في مجريات أحداث الرواية، وفي علاقتها بالاستبداد الذكوري في شخص “سلطان زعتر”، الذي تطاول على سؤال الأخلاق؛ بمغانمه في عشيقاته اللواتي كان يصطفيهن، وعبثًا كان يتحكم فيهن، ومن دون مراعاة العواقب الجسيمة، المعبر عنها في مثل هذه الصورة: “زوجته الصبية كانت تصطحب عشيقها بين الآونة والأخرى إلى بيتها، بل تدخله إلى غرفة نومهما، وتسمح له بمداعبتها أمام زوجها وهو طريح الفراش؟ يا ستّار يا رحيم! وبعدما تخرج تقول للممرضة إنه لك الآن اعتني به جيدًا، لا أريد لزوجي الحبيب أن يموت سريعًا؟ فاسقة تلك المرأة، زعلتيني والله، أي ضمير سكن تلك الزوجة الملعونة حتى تفعل ما فعلت؟ أصلا أي أحمق يتزوج امرأة صغيرة جميلة، وهو في السبعين من عمره، عمك، لا أحد سواه يستطيع فعل ذلك طبعًا، ولا رجل غيره امتلك جرأة ارتكاب الأفعال الغريبة في الحياة[9]؛ أي خطيئة هذه؟ وكيف نصنفها؟؛ من نافل القول أن شخصية من هذا القبيل لم تقتصر على أفعالها وحدها بل كانت مشتركة في تعاطي الغريزة بين جميع الناس، والمرأة على السواء، بحكم التشارك في الخطيئة مع السلوك الباثولوجي Pathology المخادع، في ضوء السلوك المرتبط بالغريزة الشبقية على وجه التحديد؛ وبالنظر إلى تعاظم الذات الأنثوية، بالكيفية التي يمكن أن تحقق فيها كمالها وغايتها، ومحاولة تفردها في كل شيء؛ حتى في طلبها اللذة من الآخر حين تريد تَملّكه استبدادًا وبغيًا، وتلجأ المرأة الباغية إلى المخاتلة والخداع في إمكانية احتواء الذكورة المخادعة، حين تحس بأنها تستحق منه ما تريده، فتمارس الدهاء للظفر بما تأمل على الدوام، وفي المحصلة يؤكد الوصفيِّ لسرديات “سلطان وبغايا” أن الواقع يعيش المتناقضات، كونه يجمع ما بين الرغبة والاستبداد، والخداع والبهتان، وتمزيق القيم وعدم الاكتراث بها، وقد تعاملت هدى عيد مع مثل هذه المواضيع بحنكة سابغة، تعكس واقع الحال في المجتمع المتوحش بدمجها السلطة في البغي، واستحكام الانفلات بينهما في صخب اللذة الحسية؛ “لتبرز لنا الاستعارة الأنطولوجية القائمة على تشخيص السلطة باعتبارها فعلا جنسيا خارج الإطار القانوني والأخلاقي، ما يجعلنا نتحسس طبيعة هذه الممارسة كاستعارة تصورية تعد مجالاتها صورة ذهنية عرفية، يناظر فيها فساد السياسة فسادَ البغي، وهذا ما يدفع بنا إلى تصور سيناريو السلطة الذي يناظر سيناريو الفساد الذي تبرز عناصره تباعًا على مسار الرواية”[10].

ولعل في صورة شخصية أزهار زوجة “سلطان زعتر”، ما ينم عن تلك “المرأة التي كانت تلهو به، أو ربما كانت تحبه، وبعد ذلك قررت التلهي به، أظن أنها المرأة الأولى التي ركَّبت قرونا، وألحقت به ألما كبيرا، لكنها كانت تحفة، تستثير كل الفُرش وأنقى الألوان… لم أر أجمل من عينيها المخمليتين ولا من بشرتها البلورية الفتانة”[11] وهو ما يشير إلى اصطفاء سلطان لعشيقاته اللواتي يعتقد فيهن أنهن تبادلنه العشق.

[1] الرواية ، ص 50

[2] الرواية ، ص 20

[3] ينظر، جيرمي ريفكين، عصر الوصول، ترجمة، صباح صديق الدملوجي، المنظمة العربية للترجمة، 2009، ص 338، 339.

[4] الرواية، ص96

[5] سيجموند فرويد، ما فوق مبدأ اللذة، ترجمة، إسحاق رمزي، دار المعارف، مصر، 1980، ص 78.

[6] الرواية ص 98.

[7] آمنة بلعلى، تمثيل الفعل الأخلاقي في رواية سلطان وبغايا لهدى عيد، مجلة الحداثة ، بيروت، السنة الثالثة والعشرون ع 175، 176 ربيع 2016، ص 256.

[8] دروس ميشيل فوكو ( 1970 – 1982 )، فوكو، محمد ميلاد، دار توبقال للنشر، 1988، ص 10.

[9] الرواية ص 79، 80

[10] آمنة بلعلى، تمثيل الفعل الأخلاقي في رواية سلطان وبغايا لهدى عيد، مجلة الحداثة ص 256

[11] الرواية، ص 116، 117.