الدكتور سعيد عيسى

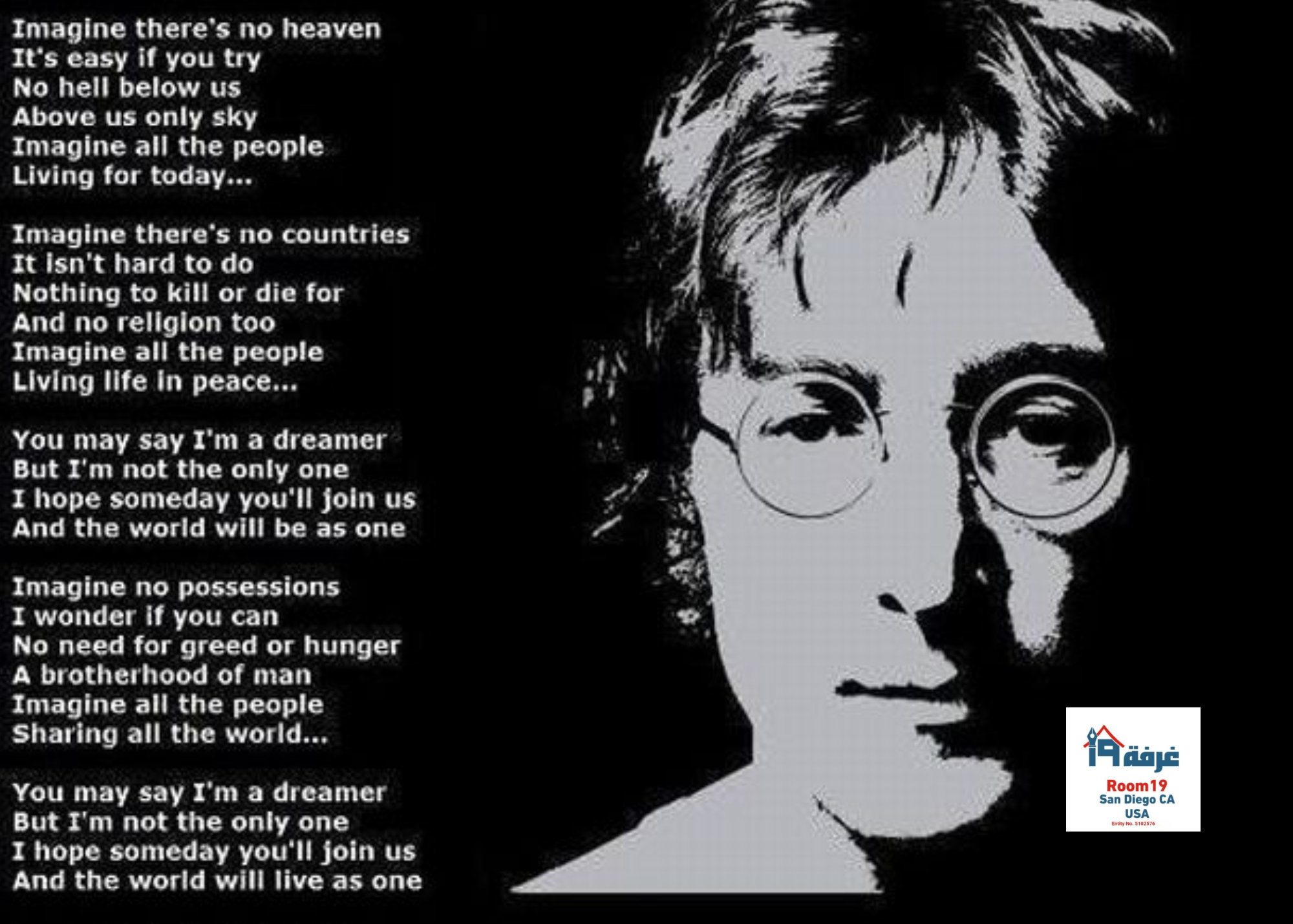

عندما تنطلق نغمات البيانو البسيطة لأغنية “Imagine” لجون لينون، لا يتردّد صدى اللّحن وحده في آذاننا، بل يتجاوزه إلى ما هو أعمق. إنّها دعوة عالميّة للسلام، وترنيمة أمل تتجاوز الحدود والأجيال. لكن من منظور أنثروبولوجيّ، تتكشف الأغنية عن أبعاد أكثر تعقيداً. هي ليست مجرّد رسالة، بل هي ممارسة خياليّة جماعيّة، ونص يوتوبيّ يعيد تشكيل أسس الهويّة والانتماء. إنها بمثابة “تراتيل مدنيّة” عالميّة، تستخدم طقسيّاً لصناعة شعور بالوحدة في عالم يتّسم بالتشظّي. هذا التّحليل يغوص في طبقات الأغنية، ليقرأها كظاهرة ثقافيّة كشفت عن أحلام البشريّة وتناقضاتها.

تولّدت “Imagine” في رحم زمن ثقافيّ فريد، في مطلع سبعينيّات القرن الماضي، الذي ورث عن الستينيّات إرثاً ثقيلاً من الحركات المناهضة للحرب، والحقوق المدنيّة، وثقافة الهيبيز. كانت فترة تنامت فيها النّزعات الإنسانيّة العلمانية، وبزغ فيها وعي عالميّ يتحدى الاستقطاب الأيديولوجيّ للحرب الباردة. لم تأتِ الأغنية من فراغ، بل تأثّرت بشكل عميق بأعمال يوكو أونو، زوجة لينون، وفن “الفلوكسس” الذي يعتمد على “التّعليمات” أو “التخييل” كفعل فني. وهكذا، لم تكن صيغة “تخيّل…” مجرد كلمات، بل كانت فعلاً لغويّاً يستدعي المستمع ليصبح شريكاً في بناء عالم بديل، مستبدلاً مشاريع الخلاص الكبرى برومانسيّة إنسانية بسيطة ومباشرة.

تبدأ الأغنية رحلتها التّفكيكيّة بإلغاء رموز الهويّة الكبرى التي شكّلت العالم الحديث. فدعوتها لعالم “بلا دول” هي نقد مباشر للقوميّة الحديثة، التي وصفها بندكت أندرسون بأنها “مجتمعات متخيّلة”. تقترح الأغنية فكّ هذا التّخيّل القوميّ وإعادة تركيب تخيّل جماعيّ أوسع، كونيّ. وبالمثل، حين تدعو إلى عالم “بلا دين”، فإنها لا تهاجم الإيمان الشّخصيّ بقدر ما تستهدف الدّين المؤسّسيّ كمصدر للانقسام والصّراع. هنا يبرز سؤال دوركايميّ: إذا كان الدّين يوفّر التّماسك الاجتماعيّ، فما هو البديل؟ تجيب الأغنية بنفسها، إذ تتحوّل إلى “دين مدنيّ” بديل، ترنيمة مقدّسة للسلام تملأ الفراغ الذي تركه تراجع الرّموز الدينية الموحّدة. وأخيراً، تهاجم الأغنية منطق الملكيّة بدعوتها لعالم “بلا ممتلكات”، في نقد واضح للرّأسمالية والاستهلاك، لكنها تبقى عند حدود الدّعوة القيميّة دون أن تقدّم برنامجاً سياسياً مؤسّسيّاً، مكتفية بالدّعوة لتخلخل هذا المنطق.

هذه الدّعوة اليوتوبيّة لا تبقى حبيسة الاستماع، بل تتجسّد في وظائف اجتماعيّة وثقافيّة ملموسة. تُؤدّى “Imagine” كطقس مدنيّ كونيّ في مناسبات جماهيريّة كبرى، من افتتاح الأولمبياد إلى حفلات التّأبين العالميّة. في هذه اللحظات، تعمل الأغنية كـ”رأسمال رمزيّ” يوحّد حشوداً غريبة عن بعضها في حالة من “الكوميونيتاس” (Communitas)، وهو مفهوم لفيكتور تيرنر لوصف شعور مؤقّت بالتّضامن والمساواة يتجاوز الفوارق الاجتماعيّة. من خلال هذا الأداء الجماعيّ، يتحول السّلام والإنسانيّة إلى معايير شعوريّة يسهل ترديدها، مانحةً الأفراد شعوراً بالفاعليّة الأخلاقيّة حتى في غياب أيّ برنامج سياسيّ. وبهذا، تجسّد الأغنية قوة ناعمة، حيث تساهم في نفاذ القيم اللّيبراليّة الكونيّة، وتجعل من الثّقافة الأنجلوسكسونيّة مرجعيّة أخلاقيّة عالميّة.

لكنّ هذه القوّة التّوحيديّة لم تكن بمنأى عن الجدل. فمن جهة، يرى البعض في الأغنية سذاجة في حلولها، أو “امتيازاً” طبقيّاً من فنّان ثريّ يطالب الآخرين بالتخلّي عن المُلكيّة. ومن جهة أخرى، يُنظر إليها كوصفة وجدانيّة للخيال الأخلاقيّ لا كخطّة سياسيّة. والأخطر من ذلك، هو “الاستيلاء المؤسّسيّ” على الأغنية، حيث استُخدمت في حملات تجاريّة ورسميّة لتطهير راديكاليّتها وتحويل اليوتوبيا إلى سلعة لامعة، وهو مثال كلاسيكيّ على كيفيّة إعادة تدوير الرّموز المعارضة وامتصاصها في السّوق، كما يرى غرامشي. بل إنّ حساسيتها الثّقافيّة تظهر جليّاً في سياقات تسعى لسيادة وطنيّة أو عدالة دينيّة، حيث قد تُقرأ الدّعوة لزوال الدّول أو الدّين ليس كتحرّر، بل كمحو لمطالب محليّة ومظلوميّات تاريخيّة.

إنّ عبقريّة الأغنية تكمن في لغتها وصوتها كأدوات للانتماء. فصيغة الأمر اللّطيف “تخيّل” لا تُملي، بل تدعو للمشاركة، مما يجعل المستمع شريكاً سهلاً في بناء المعنى. كما أنّ بساطتها اللّحنيّة المقصودة، بعزف البيانو الهادئ واللحن القريب من التّراتيل، تجعلها سهلة التّرديد الجماعيّ، وتشجّع على التّماهي. من منظور أنثروبولوجيا الموسيقى، هذه الخصائص تزيد من “قابليّة الطّقس” والانتشار، محولةً الأغنية إلى أداة فعّالة لبناء التّضامن السّريع في أوقات الأزمات، كما يرى أرجون أبّادوراي.

ومع ذلك، تكشف الأغنية عن مفارقات السّلطة وعدم المساواة. فبينما تنتقد المُلكيّة، تولّد هي نفسها رأسمالاً رمزيّاً واقتصاديّاً هائلاً لصاحبها وورثته. وببورديويّاً (نسبة إلى بورديو)، يتحوّل الخطاب الأخلاقيّ إلى موارد مكانة وتأثير داخل سوق الثّقافة. كذلك، فإنّ “كونيّتها” المزعومة قد تخفي مركزيّة غربية، وتعيد إنتاج هرميّات معرفيّة وثقافيّة، حيث تنافس هذه الرّؤية للعالم رؤى محليّة أخرى للعدالة والمعنى.

في الختام، تظل أغنية “Imagine” ظاهرة أنثروبولوجيّة فريدة. إنها تنتمي لتاريخ طويل من اليوتوبيا الحديثة، لكنّها تقدّمه في قناع بسيط وجذاب، قادر على أن يصبح تراتيل عالميّة. تكمن قوتها في وظيفتها الطّقسية-المدنيّة، التي تبني “نحن” كونيّة عبر المشاركة الخياليّة والغناء الجماعيّ، وفي قدرتها على جمع المختلفين حول قيم عامة. لكن ضعفها يكمن في غموضها البنيويّ الذي يجعلها عرضة للاستيعاب ضمن السّوق والمؤسّسات. وفي النّهاية، تكمن قيمتها الأنثروبولوجيّة الحقيقيّة في أنها تكشف ببراعة كيف تصنع الثّقافة الشّعبية أخلاقيات عابرة للحدود، وكيف يبقى هذا الإرث الإنسانيّ ساحة صراع دائمة بين الأمل العالمي، ومنطق السّوق، وظلال الهيمنة.