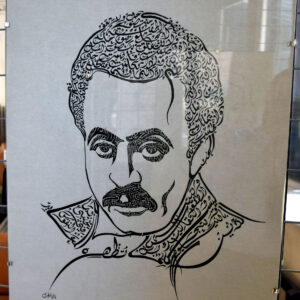

جبران خليل جبران

“إلى الَّتي تُحَدِّقُ إلى الشَّمسِ بأَجفانٍ جامدةٍ،

وتَقبِضُ على النَّارِ بأصابعَ غيرِ مُرتَعِشة،

وتَسمَعُ نغمةَ الرُّوحِ «الكُلِّي» من وراءِ ضَجيجِ العُميانِ وصُراخِهِم.

إلى M. E. H أَرفَعُ هذا الكِتاب.“

جبران خليل جبران

إلى التي تُحدِّق إلى الشمس من هي، وحين اختار أن يُهدي تلك الرواية، أَهْدَاها لامرأةٍ تقبض على النارِ بأصابعَ غيرِ مُرتعشة، من سَمِعَتْهُ وأثَّرت في ذاته. المرأةُ هي كلُّ ما كتب حوله، المرأةُ هي اكتمالُ حياةِ جبران، فيها تعرَّف إلى ذاته، ومنها استمدَّ النورَ والفلسفةَ والحكمة، تعلَّم منها أصولَ العبادة، وفتحت عينيه على أسئلةِ الوجود.

أيقظتْ ذلك الفتى الخجولَ الغَضَّ من سُباته، حيث انقلبتْ كليته، وتراءتْ أمامه أسئلةُ الوجود، ذلك الفتى الذي يُحسُّ كثيرًا، ويعرفُ قليلًا، الفتى الحائر، حين نادَتْه شفتا المرأةِ، المرأةُ التي ملأتْ حياتَه وطردتْ كلَّ الكآبةِ المحيطة به.

معها أطلَّ على شرفةِ الكون، اكتمل بخروجه من منظومةِ القطيع، إذ شقَّ ذلك السيفُ الناريُّ مملكةَ الظلمة، ومشى على مساميرِ التنهُّد، مُغتسلًا بدموعِ الأسى. خبِرَ معها لونَ الفرحِ والغُصَّة، الكآبةَ والسكينة، ومعنى كلِّ ما يدور حوله. من المرأةِ استمدَّ معرفةَ الإله، إذ من ثنايا صدرها تخرج مكنوناتُ المعرفة، وبأناملِها النّديَّةِ خَطَّتْ عن شفتي جبران كلَّ ما كتب، وما رسمتْ ريشته: همهماتُ الريح، مسابحُ التكوين، مزاميرُ الذكرياتِ الغابرة، والعباراتُ الرمزيةُ لما سيأتي، نغمةٌ شجيَّةٌ في زبدِ الأمواجِ المتكسِّرةِ على صخرةِ الواقعِ الذي أراد جبران أن يهرب منه.

فما كان له سوى كهفِ الإبداع، حيث منحته المرأةُ الفنَّ، والفلسفة، والجُرح، والقلبَ المُمزَّق. لم يجدْ منفذًا – باعتقادي – إلا الحبَّ الذي أعتقَ لسانَه فتكلم.

- لقد عاش جبران صراعًا بين اليومِ والأمس، بين النورِ والظلمة، ما بين الحقِّ والباطل، ما بين الجسدِ والروح. في كلِّ يومٍ يستيقظُ فيه، يتشوَّق كما الرضيعِ إلى تلك الحرية، لينطلق من تلك المرارةِ التي لازمته أينما حلَّ: من طفولته، وصِباه، وشبابه، ورجولته.

لقد تعهَّد جبران، في كلِّ كتاباته، بالدفاع عن المرأة، وعرضِ قضيتِها على غيرِ ما اعتدناه. لقد أجاز لها ما أجاز لذاته: الحبَّ، والتحليق، والحرية. عرف نساءً كُثر، ربما، ولكنه لم يجد ضالَّته. بل، في كلِّ علاقة، انتصب أمام عينيه ذلك الصبيُّ، تلك المأساة، تلك الأمُّ التي ترتعش في منزلٍ فارغٍ من كلِّ حنان، ودبيبُ القنوطِ ينسلُّ روحَها، ظُلمُ رجل.

ثم انتقل إلى سلمى كرامة، تلك المرأةُ التي عكستْ بهدوئها المقدَّس، واستسلامِها للتقاليد، ونَصْلِ سيفِ رجلٍ يرتدي عباءةَ الدين، ليدفنَ النورَ في وضحِ الظهيرة.

فهل استسلم جبران ليدِ القضاء؟ هل نسي لبنان؟ أم عاشَ لبنان في مخيِّلته؟ كيف له أن ينساه، وله تلك الأمُّ التي قصَّتْ عليه القصصَ التراثيَّة، وهدهدتْ جسده لينام على ترانيمِ سليمانَ الخالدة، وتذكّراتِ مجدِ لبنانَ القديم؟

كان حزينًا بعد أن تركت أمُّه كلَّ نوافذِ النورِ مُغلقةً برحيلها، ومن ثم حبُّ سلمى. مُرهقٌ، يترنَّح في دربٍ وعرٍ. تحدَّثتْ إليه روحُه فاسترجع رائحةَ الأرز. ربيعُ عمره أزهر من جديد حين تعرَّف إلى مي زيادة.

- جبران كان رجلًا شرقيًّا، يختلف عن باقي الرجال. كان يميلُ إلى عقلِ المرأة، لا جسدِها. رأى في مراسلاتِ مي – والتي تعرَّفت إليه بعد نشرِ كتاب الأجنحة المتكسِّرة، والتي، على ما يبدو، رأت فيه ضالتها – الاحتفاءَ بروحِ الإنسان، لا الجسد.

إذ عاش جبران قصةَ حبٍّ في أوَّلِ شبابه، ومع أن كلَّ الظروفِ أتاحَتْ له أن يرتكبَ “الخطيئة” مع سلمى كرامة (حلا)، إلَّا أنه آثرَ أن يُطرَدَ من جنةِ عشقها بتهمةِ الفضيلة، لا الرذيلة.

جبران، الذي أحبَّ صوتَ الله في وجهِ وصوتِ أمِّه، أصبح يألَفُ الصمتَ والروحَ على تَنَعُّمِ لحظاتٍ في المفاسدِ والمكاره. لقد صرخ جبران بأعلى صوته في الأجنحة المتكسِّرة، وفي خليل الكافر، وفي كتاب النبي، والأكثر في اللوحاتِ التي رسمها.

نحنُ عرفنا جبران كاتبًا، ولكن جبران كان نحاتًا ورسامًا. لم تخلُ أيُّ لوحةٍ من وجهِ المرأة، والثالوثِ المقدسِ للمرأة، وكأني به يقول: هي بدايةُ الخلق، ودونَها لا حياة.

لقد درَّب جبران روحَه وجسدَه على المحبَّة، كان غامضًا، يبحث عن مصالحةِ روحِه مع جسده.

لم تكن المرأة في حياة جبران مجرد حضور عاطفيّ أو وجداني، بل كانت، في جوهرها، مرآةً كونيةً تتجلّى فيها ذاته العليا. وهذا ما تجلى في لوحاته، لم يكن يبحث عن جسدٍ يتكئ عليه، بل عن عقلٍ يُشعل روحه، عن نَفَسٍ آخر من ذاته، يُحاوره في الصمت، ويشاكسه في الفكرة، ويُلقي عليه ظلال الأسئلة الكُبرى: من أنا؟ ما الحب؟ ما الله؟ وما المصير؟ كما علاقته مع مي زيادة.

في كل امرأةٍ مرّت بحياته، كان يرى امتدادًا لأمه، ويقظةً لضميره، ومسرحًا داخليًا يُمثِّل عليه الإنسان في أقصى شوقه إلى المعنى. جبران خليل جبران الرجل الشرقي، لم يُحِبّ كالرجلِ الشرقيّ الذي يرى المرأة نِصفه الآخر جسداً، بل أحبّ كمن يرى في المرأة كيانًا كاملاً، كونًا موازيًا، فلسفةً تمشي على قدمين، كان يُؤمن أن في ضعف كل أنثى نبيّةٌ بالقوة، ويرى الجمال أنثى، والحقيقة أنثى، بل حتى الله، كيانًا يضمُّ الأنوثة والذكورة في لحظة خلقٍ واحدة.

تجسّدت علاقته بمي زيادة في هذا المعنى، كانت له كالمحراب؛ يصلِّي فيه لا لينال، بل ليفهم، لا ليتطهَّر، بل ليعمّق خطاه في فهم الوجود. مراسلاته معها كشفًا وجوديًا، لا يتكلمان عبر الحبر، بل عبر الروح المتجاورة، وتخطت اللغة بينهما بأن تكون أداةً، إلى غاية. لم يلتقيا جسديًّا، لكن لقاء الأرواح كان أعظم، اشتعالًا صامتًا، خاليًا من اللهفة الجسدية، ومفعمًا بالحضور الكامل.

ومع أن جبران كتب عن الحب العذري، وعن الأنثى الملائكية، إلا أن لوحاته كانت تقول شيئًا آخر، كان يرسم أجسادًا أنثويةً تتلوّى روحه في ضوءها وظلالها، وكأنها يريد أن يتحرر من قيد الجسد نفسه، تجسيد المرأة في فنه ليست جسدًا موضوعًا، بل جسدٌ يحاور السماء، جسدٌ يحترق ليصير نورًا. هكذا كان جبران يخلط بين الرغبة والتجلي، بين وجعه ووجع الأنثى بين حرية الغرب وتعنت الشرق وقيوده، بين التقاليد البالية وبين قدسية التراث التي حمله من صوت أمه، بين النار والضياء، بين الألم والجمال.

لقد كانت المرأة عنده الكائن الذي يحرّض على الفن، ويدفع بالفلسفة إلى الشعر، ويصنع من الروح جسدًا قابلًا للكتابة. لم تكن المرأة في كتاباته هامشًا، بل هي لبّ النص وكنهه، تطلُّ علينا من كل زاوية، سواء كانت سلمى، أو مي، أو أمه، أو الأنثى الغامضة في لوحاته ورسائله إلى كل النساء اللواتي عرفهن.

وفي آخر الأمر، لعل جبران حين كتب “لكم لبنانكم ولي لبناني”، لم يكن يحدّث الوطن فقط، بل يحدّث المرأة التي فقدها في وطنه، والتي لم يجدها إلا في الخيال، وفي ذلك الحبّ المعلّق بين الأرض والسماء، بين بيروت والمهجر، بين الكلمة والدهشة.

- لقد كانت المرأةُ في حياة جبران نافذةً إلى الروح، وبابًا إلى الألوهة، وسؤالًا مفتوحًا على كل الأجوبة المؤجلة. لم يحبّ امرأة واحدة، بل أحبّ المرأة كفكرة، كأم، كأخت، كمحبوبة، كمعشوقةٍ سماوية، وكرفيقةٍ للخلود.

وفي موت جبران، لم تنطفئ كلمته ولم يتوقف إبداعه، ولم تنطفئ شمعةُ الحبّ، بل انتقل هو إلى ضوءٍ آخر، حيث تسبقه المرأة، تقف هناك، على عتبة الأبد، تبتسم له وتفتح له ذراعيها، كأنها تقول:

“هأنذا، كنتُ هنا، في كل لوحة، في كل سطر، في كل تنهيدةٍ كتبتها دون أن تكتبني.”

المرأة التي سَكب جبران فلسفته فيها، كانت المفتاح لفهم الحياة والوجود، ودورًا جوهريًا في خلق المعنى في هذا الكون. يرى فيها رمزًا للوحدة بين المتناقضات التي تجعل الحياة مليئة بالعمق والجمال. ذلك الكائن الاجتماعي الذي تؤطره التقاليد وتُقنّنه الأعراف، أرادها كائنًا وجوديًّا يختزن في حضوره معنى الخلق، ويُجسّد بحضوره سرّ الوجود. والكائن الوحيد القادر على الجمع بين المتناقضات: بين الجسد والروح، بين الحكمة والعاطفة، بين الرقة والقوة، بين الأرض والسماء. ولذلك، فلسفة وحب جبران للمرأة لم يكن مجرّد عاطفة، بل كان رسالة تحريرية وثورة فكرية تنشد العدالة في أعمق صورها: عدالة الوجود لا عدالة القوانين.

لقد أحبّ جبران المرأة كما يحبّ الفنان لوحته، والفيلسوف فكرته، والصوفي رؤياه، لأنها كانت مرآةً يرى فيها ذاته الأسمى، وصدى يسمعه حين يصمت العالم.

“إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول، قلب المرأة ينازع طويلاً، ولكنه لا يموت.. قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذابحه، فهو يقتلع أشجارها ويحرق أعشابها ويلطخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم، ولكنها تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيها الربيع ربيعاً والخريف خريفاً إلى نهاية الدهور.”

هذا الاقتباس هو من جبران خليل جبران، وهو جزء من كتاب “الأجنحة المتكسرة“. في هذه المقولة، يصوّر جبران قلب المرأة باعتباره قلبًا قويًا وصامدًا في وجه التحديات والآلام التي قد تمر بها، على الرغم من الحروب والمآسي التي قد تُحيط بها. هو قلبٌ مقاوم، لا يهزم أمام المعاناة، بل يبقى ثابتًا مثل الطبيعة، يتغير فقط في مظاهره الخارجية، بينما يبقى جوهره خالداً ومخلصًا لما هو أبدي.

هذه الفكرة تظهر في أعمال جبران بصورة متكررة، حيث يرى في المرأة رمزًا للثبات والجمال السماوي، على الرغم من ظروف الحياة القاسية. هو يُقدّر في قلب المرأة الإرادة الداخلية والقدرة على الصمود، ويعتبرها مركزًا للإبداع والفلسفة.

- “أنت تحيين في، وأنا أحيا فيك، أنت تعلمين ذلك وأنا أعلم ذلك”.

هذا الاقتباس هو أيضًا من جبران خليل جبران، وهو جزء من كتاب “النبي”. في هذه العبارة، يُعبّر جبران عن الاتحاد الروحي بين المحب والمحبوبة، حيث يُشيد بعلاقة عميقة لا تقتصر على الجسد، بل على الروح التي تتداخل مع بعضها البعض.

العبارة تعكس فكرة التواصل الروحي العميق بين الأفراد، خاصة بين الرجل والمرأة، حيث يرى جبران في هذا الاتحاد الحياة نفسها، والتي تتجاوز الحدود المادية والزمنية. إنَّها شراكة وجودية يتداخل فيها الشخصان لدرجة أنهما يصبحان واحدًا، لا مجرد اثنين.