موريس عواد

كنت كلَّ 20 شباط ألتقيه أو أتصل به لأعايده، إذ كان يبلغ من العمر سنوات من “غربته” على الأرض. عبارة كان يرددها، ويسابق نفسه وأيامه، لكي تلحق يده على أفكاره فتترجمها.

لم يغب موريس عواد الذي كان ليبلغ التسعين في 20 شباط الجاري (1934 ــ 2018) يوم غاب في 10 كانون الأول. رحل قبلُ عن نفسه وعن العالم، ثلاثَ مرات… وتراني في هذه المقالة التي جمعت فيها معرفتي به منذ العام 1970، أحيي أيضًا اليوبيل الذهبي لكتابه “حكي غير شكل” الذي عُدَّ من أجرأ الكتب، وقارب فيه عواد الدين والوطن من منظار يشبه غضبه.

مقالة ينشرها “الصفا نيوز”، في جزءين. اليوم الجزء الأول، من بدايات عواد، إلى كونه مسرحياً، على أن يتضمّن الجزء الثاني، الأربعاء بقية مساره الفني والشعري وعلاقته بالفقر الذي “لا يخيف”.

غاب عواد قبل أن يغيب بالجسد ثلاث مرات. الأولى حين خلع عنه اسم شهرته “الخوري”، ليصبح موريس عواد.

والثانية حين ترك كل شيء وتبع إله الكتابة، شعرًا ونثرًا، ينصرف إليه متعبدًا، أكثر من اثنتي عشرة ساعة في النهار، هو الذي يعرف معنى الترهبن، إذ كاد في مراهقته يلتحق بالرهبنة اليسوعية حيث تلقى علومه الابتدائية في إحدى مدارسها.

أما الرحيل ما قبل الأخير، فحين ترك المنزل الوالدي في بصاليم، مسقطه الذي “لم يقرأ أي من أهله حرفًا واحدًا له” كما يقول. باعه ليبني بيتًا في جورة البلوط… واخترع قرية انتمى إليها سماها “كفرغربي”، وعاش فيها نحو خمسة عشر عامًا، وقد أوصى بأن يُنعى «موريس كفرغربي (عوَّاد)”.

قبل الغوص في حياته الغنية الحافلة، لا بد من وقفة مع “حكي غير شكل”. هي وقفة ضمير يصرخ في وجه البشاعة والخطأ، ويصلح بصوت ناعم، صوت حفيف القلم الرصاص على ورقة.

ينادي يسوع أن “تعا”… من أجل من؟ “كرمال المش عم ياكلو إلا مرَّا بالنهار، لأن حكامن عم ياكلو خمس مرات. تعا. كرمال آسيا، هـ المرا السَّمرا، الْنامت مع كل رجال التاريخ وما جابت صبي. آسيا المطعوجي متل الشي المتلان وبعدن عم يعبّوه”.

وإذ يخاطب الحاكم، يتوجه إليه بصفة الملك، فيقول: “مرحبا يا ملك الوجوه المعوكرا، مرحبا يا ملك الناقصن وجّ… مرحبا يا ملك الكتب السميكي، يا ملك المش من هون، يا ملك الأبديي الما فيا حدا”…

بهذا الوجع كتب ذاك الكتاب، الذي ترجم إلى الفرنسية، ولم يشبع درسًا، ربما لأنه يتطلب من يتجرأ على درسه، من دون خوف.

موريس عواد يقرأ وسعيد عقل يستمع

موريس عواد يقرأ وسعيد عقل يستمع

وموريس عواد الذي عرفته عن كثب، سنوات طويلة، هو الشاعر الأكثر غزارة في الإنتاج بـ”اللغة اللبنانية”، وقد “فرَّخ على كعب” كبيرين في الشعر سعيد عقل وميشال طراد… وكان يدرك منذ العام 1963، تاريخ صدور ديوانه الأول “أغنار”، عن مجلة “شعر” عام 1963، أن الشعر لن يوفر له إلَّا الفقر لمئة عام مقبلة.

مذ عرفته، عام 1970، إلى آخر لقاءين بيننا، قبل ارتحاله بأسبوعين، لم يتغير. كأن السؤال الأول الذي طرحته عليه في صغري، كان محور كل أحاديثنا اللاحقة: من أثر فيك أكثر؟ سعيد عقل أم ميشال طراد؟

ولعل الإجابة المدونة في حديث طويل أجريته معه، وضمَّه إلى كتابه “خلّو النار والعا”، هي الفيصل. قال: “ميشال طراد شاعر كبير، وهو أبي في الشعر. وديواني “أغنار” فيه منه الكثير. تعرفت إليه عام 1957 في غزير حين كنت أعمل لدى اليسوعيين قبل الظهر لأعتاش، وبعد الظهر لأدرس. كان ثمة كاهن يسوعي حلبي اسمه بولس الياس شوكت. سألني ذات مرة: أتكتب الشعر؟ أجبته: لا، ما الشعر؟ فأعطاني ثلاثة كتب “أنتيغون” لسوفوكل، و”المجدلية” لسعيد عقل، و”جلنار” لميشال طراد. قرأت “المجدلية” وحفظته عن ظهر قلب في ليلة واحدة، والكلام لعواد، وقد يكون من أعظم ما كتب بالعربية. وحين شرعت في قراءة “جلنار”، قلت بيني وبين نفسي: «هـ الزَّلمي بيكتب متلما منحكي». وتأثرت به مذذاك. وتأثرت طبعًا بسعيد عقل الذي أخذت عنه العظمة والنبل والشفافية والصعوبة”.

موريس عواد والكاتب

موريس عواد والكاتب

لم ينته النقاش الطويل هنا، وكنت أسأله: من دلَّ الآخر إلى الشعر؟ عقل أم طراد؟ فيجيب عواد: “سعيد دلّ ميشال. ويخطئ من يظن العكس. هل تعتقد أن السنديانة تتأثر بالياسمينة النابتة على كعبها. سعيد هو السنديانة. أشبهه بكاتدرائية مثلًا، فيما ميشال كابيلا. الكابيلا حلوة. حين تدخل كاتدرائية تجسد العظمة، تحس أنك صغير قدام عظمتها. وحين تدخل كابيلا تحس أنها تنتظرك وأنك تملأها. في الكابيلا الكثير من الصلاة، والإيمان والطفولة. كلتا الكاتدرائية والكابيلا “منيحة”، وحين أريد الصلاة أقصد الكابيلا. لكنني أرتاد الكاتدرائية للسياحة”.

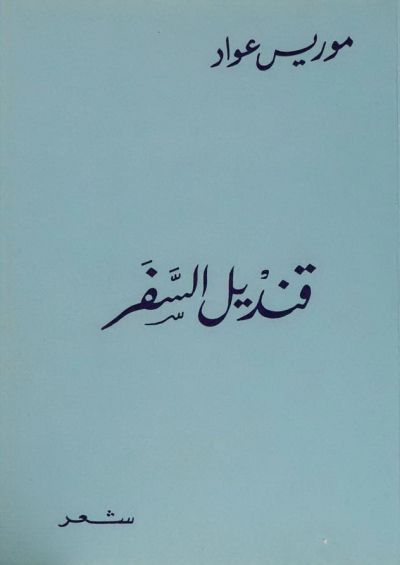

طوينا بذلك صفحة البدايات، لنفتح صفحة أهمية موريس عواد في الشعر. إنه ديوانه الثاني “قنديل السفر” الذي صدر عام 1970، ونال عنه جائزة سعيد عقل الشهرية. وإذا كان “جلنار” طراد الفتح الأول الذي أعطى الشعر اللبناني العامي هويته، فقنديل عواد، وما تبعه من دواوين، هو الفتح الثاني المهم، قبل الفتح الثالث مع جوزف حرب في “مقصّ الحبر”، من دون أن يبخس هذا التصنيف حق شعراء كانت لهم ميزتهم وفرادتهم وأهميتهم، في هذا المجال.

ومذذاك، لم يغب موريس عواد سنة عن النشر، إلا نادرًا، خصوصًا في عز الحرب في نهاية العقد السابع من القرن العشرين.

لم يغره أنه حاز عن “قنديل السفر”، عام 1970، جائزة عقل التي كان يتمناها كثر. جعلته يحس بالعظمة وفي الوقت نفسه بمسؤولية الكلمة. وعلى الرغم من ذلك، لم يبقَ بحارًا يجذف في أسطول سعيد عقل، بل اختار لنفسه منه زورقًا صغيرًا، “شلح” قميصه، وجعل منها شراعًا وراح يصارع الموج في بحر الحبر الواسع، ليكون هو إياه، ويوقع “هون موريس عواد”.

مسيرة من أكثر من 60 كتابًا، كلها بـ”اللغة اللبنانية” التي جعل منها قضيته، لأنها “اللغة التي بها أحلم وأصلي وأحاكي طفليَّ”، وراح يصدر أغلفة كتبه بعبارة «زيحو هيك، إجا وقت اللغا اللبنانيي، وأنا جيت”.

وبعد نثره الذي يضاهي شعره جمالية، خصوصًا في “حكي غير شكل”، قد يكون كتابه النثري الأقرب إليه والذي يمثله، سيرته الذاتية “… وكان عمري سبعتعش” وفيه يبرز ذاك الصراع بين “موريس الدير وموريس اللذة”، أي بين الراهب الذي كان سيكونه، والشاعر الذي صاره لاحقًا. أما إذا اختليت به، ليفصح أكثر عن الكتاب الأقرب إليه، فكان يحيلك على “طعمة الخبز والمرا”، بجزءيه، وفيه عصارة ما آمن به وعمل من أجله، من حيث نظرته إلى الحياة وإلى المرأة.

وقد يخيل إلى البعض أن موريس عواد مجرد شاعر. لا، كان باحثًا أيضًا، وقد كتب سيرة غير مسبوقة عن يوسف بك كرم، عنوانها “هادا هو الرجال”، مستندًا فيها إلى وثائق ومخطوطات، تجعل منه مؤرخًا أيضًا، فضلًا عن حوارات متخيلة عن آخر أيام السيد المسيح على الأرض، في كتاب “إجت الساعا يا بيي”، لكنها مرتكزة على قراءات لاهوتية معمقة. ولا ننسى كذلك عمله الدؤوب طوال سنوات على كتاب “أنطولوجيا الشعر اللبناني” الضخم، الذي جمع فيه نماذج من شعراء لبنانيين، وبوّبه بحسب الحقبة والنوع والأهمية.

أما في الرواية والمسرح، فله أكثر من عمل. «أماريس» قدمت على مسرح “كازينو لبنان” عام 1988، و”التصويني” رواية عن راهبة تصلح مسرحية أو مسلسلًا أو فيلمًا سينمائيًّا، من دون أن نغفل مشاركته في مسرحيات لروميو لحود “موال”، و”الشلال”، و”القلعة”، حواراتٍ وأغانيَ (سنأتي على ذكرها لاحقًا)، ومساهمته في كتابة حوارات مسرحية “صانع الأحلام” لريمون جبارة ومنير معاصري التي تولى الشاعر الزجلي جريس البستاني نظم قرادياتها وموشحاتها.