فلسفة العمارة التقليدية، تعقيباً على حديث الدكتور حنا نعيم في مقالنا السابق.

يُعد الجالوص اصطلاحاً سودانياً دارجاً يعبّر عن البناء بالطين اللبن. ولا أعرف أصل المفردة بدقة، لكنها على الأرجح ذات جذور نوبية، وهو أمر طبيعي بحكم حضور اللغة النوبية الواضح في اللهجة السودانية. ويستعمل الناس أيضاً كلمة (السبيق) للدلالة على هذا النوع من البناء التقليدي المنتشر إلى يومنا هذا في الأرياف، و(الجالوص والسبيق) من التعابير الأصيلة التي تسرع نحو الاندثار، إذ لم تعد معروفة لدى الأجيال الشابة.

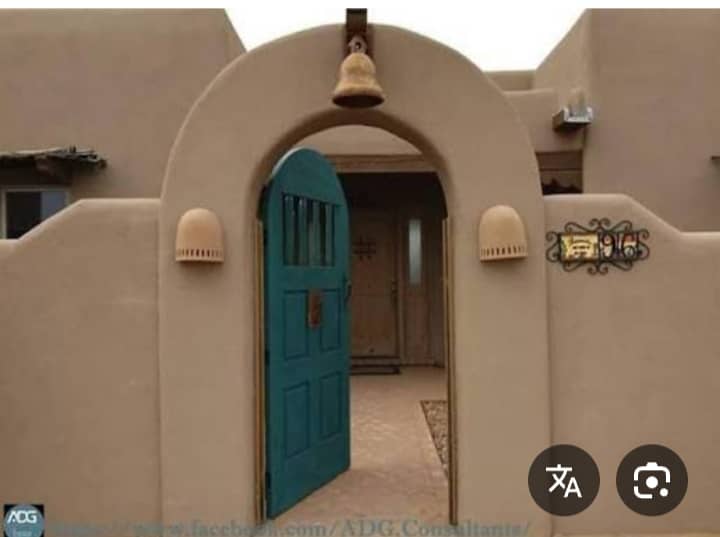

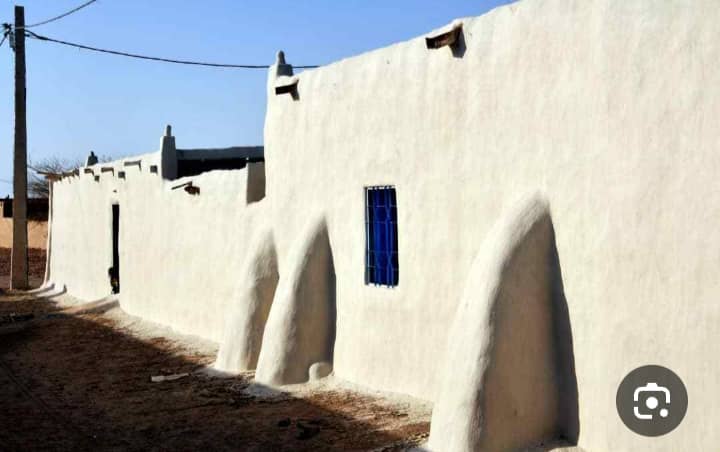

و(بيت الجالوص) نفسه وللأسف يتجه نحو الانقراض. وهو بيت سوداني تقليدي يعتمد كلياً على خليط من الطين اللبن والقش، أما السقف فيُشاد بالأخشاب والحصير أو (جريد النخل) خاصة في شمال السودان. ويمتاز هذا البناء بقدرته الفائقة على التكيّف مع المناخ الحار الجاف، إذ يحافظ على برودة الجو داخله في الصيف ودفئه في الشتاء.

وتعتمد التهوية فيه على فتحات صغيرة تُسمى الطاقات (مفردها طاقة بالقاف السودانية التي تقترب في نطقها من الكاف المخففة). وهي عبارة عن شباكين صغيرين أو أكثر أسفل الغرفة في اتجاه حركة الرياح، تقابلها شبابيك أعلى الغرفة قرب السقف، بحيث يرتفع الهواء الساخن ويخرج، وتبقى الغرفة باردة. وهذا النظام قريب من نظام (البراجيل) المعروف في دول الخليج.

(بيت الجالوص) بسيط التصميم، مصنوع من مواد البيئة المحلية، وقليل التكلفة، بل قد تكون تكلفته (زيرو) في حالات النفير، وهو استدعاء جماعي للقوى العاملة، وشكل من أشكال التكافل بين أهل القرية. وكثيراً ما تُضاف إلى الواجهات في بيت (الجالوص) زخارف ترابية جميلة مستخدماً فيها التراب الجيري، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في شمال السودان والمناطق النوبية.

وتعتمد هذه البيوت على نفسها تماماً في خدمة حياة الأسرة ، ففيها (التُكُل) اي المطبخ وهي كلمة نوبية وفيه (الدوكة) لصناعة خبز القراصة والفطير، وخلف (التُكُل) تُبنى الطابونة لصناعة الرغيف. والطابونة تُشيّد من الطين اللبن وتُطلى بخليط من الطين وروث البهائم ونوع من القش الناعم بعد تخميره. يُضاف إليه الماء ليصبح سائلاً ثقيلاً فتُطلى به كل السطوح والجدران بالبيت من الخارج لمنع تشرب الطين للماء ولصناعة عازل مائي. والقش المستخدم يعطي لوناً ذهبياً لامعاً تحت الشمس فيظهر شكلاً جميلاً. وهكذا تكون بيوت الجالوص أو السبيق عازلة للماء والحرارة معاً.

وكما ذكر الدكتور حنا، فإن هذا النوع من العمارة لم ينل حقه من الدراسات الأكاديمية والتطوير العلمي للمواد المستخدمة، رغم قيمته المناخية والتراثية.

كما ان انوع البيوت تختلف في بلد واسع مثل السودان بمناخات متنوع فمثلا في منطقة (القضارف) وهي منطقة غزيرة الامطار هناك بيوت بمواصفات معينة ربما نعود لها في مقال منفصل وهي ايضا تعتمد علي خامات محلية للصمود امام الامطار الغزيرة…

أما الطوب الأخدر (الأخضر) في لهجتنا السودانية، فهو طوب مصنوع من ذات مواد (الجالوص) لكنه يُصب في قوالب مربعة كبيرة ثم يُترك ليجف، فيُبنى به مباشرة. ويعد أسرع من طريقة الجالوص، التي تعتمد على طريقة (السُرّيقة) وهي طبقة بارتفاع عشر إلى اثنتي عشرة بوصة تُبنى ثم يُنتظر جفافها عدة أيام، ثم تُبنى فوقها (سُرّيقة) جديدة، وهكذا حتى يكتمل الجدار ويصل مرحلة السقف…

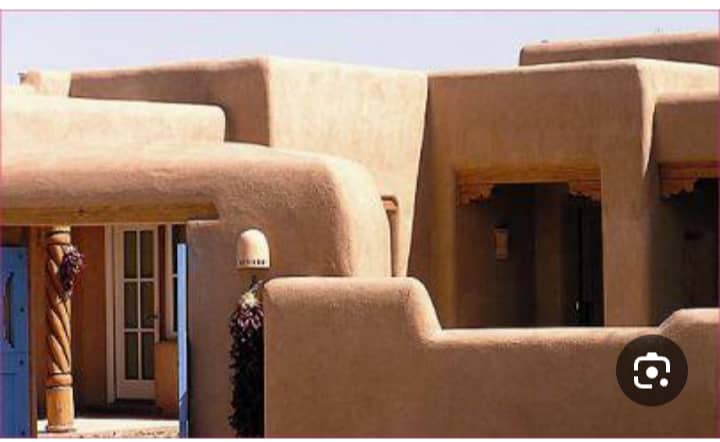

في القرية التي عشت فيها بوسط السودان (العيلفون) توجد بيوت للأكابر من هذه المواد نفسها لكنها متعددة الطوابق، وجدرانها عريضة قد تصل إلى 75 سم أو تقارب المتر…

وهناك مبنى ضخم وعالٍ وكبير يتوسطه جذع ضخم من الشجر القوي ينتهي بشكل الرقم( ٧ ) يُسمي (الشِعبَة) وهو يحمل عود اقل منه يُسمي (المِرِق ) الذي بدوره تتعارض وتُرص عليه اخشاب اصغر منه تسمي( الرصاص) ف(الشِعبَة) تحمل ثقل السقف و يُسمى هذا المبني بـ( الدانقا)..

طريقة البناء بالطين اللبن موجودة كذلك في جنوب مصر والمناطق النوبية و(الصعيد). وللعلم فالصعيد في السودان يعني الجنوب، وما يقابله هو (السافل)، وهما تسميتان نابعـتان من انحدار النيل من الأعلى (الجنوب) إلى الأسفل (الشمال)، وهو أمر يدركه الدكتور حنا نعيم

وما نسميه (الطوب الأخدر) موجود أيضاً في اليمن، خصوصاً في حضرموت حيث يُعرف باسم (المَدّر) وتُشاد به مبانٍ شاهقة من عدة طوابق.

والحديث في هذا الباب يحتاج إلى متخصصين في العمارة والتراث القديم، وفلسفة العمارة أما (العبد لله) فهو كما نقول (زول عنقالي) او( جربندي) أي غير متخصص، فاعذروني على هذه الكتابة العجلى ريثما نستشير أهل الاختصاص ونحثهم على الكتابة في هذا المجال.

وختاماً، فقد ذكرني حديث الدكتور حنا نعيم عن الموت وما يتصل به من طقوس، ببعض الطقوس السودانية المعروفة في بيوت العزاء، وسنحدثكم إن شاء الله في مقال قادم عن طقس (الحنوط) وطقس (زح العنقريب)، ففيهما شيء مما ذكره الدكتور حنّا نعيم

والى لقاءٍ قريب.

محمد طلب

mtalab437@gmail.com

.